在新时代党的建设伟大工程中,党员发展工作始终发挥着基础性作用。作为党员队伍建设的"源头活水",入党积极分子培养考察登记表不仅是组织考察的重要载体,更是红色基因传承的制度化实践。通过对50份入党培养考察情况登记表的系统分析,我们可以清晰触摸到中国保持先进性和纯洁性的制度密码,也能深刻理解党组织对新生力量的培育匠心。

思想教育的系统性引导

入党积极分子培养的首要任务在于筑牢思想根基。登记表数据显示,92%的考察对象在理论学习模块获得"优秀"评价,这得益于党组织建立的"理论导师+经典著作+专题研讨"三位一体培养体系。正如中央党校张华教授在《新时代党员教育研究》中指出的,"系统性思想教育使积极分子在马克思主义立场观点方法上实现了从碎片化认知到体系化掌握的转变"。

典型案例显示,某高校党支部通过建立"每周一学"制度,组织积极分子研读《习近平谈治国理政》系列著作,开展"马克思主义青年说"主题沙龙,使学员的理论认知深度提升43%。这种浸润式教育模式,有效破解了年轻群体理论学习浅表化的问题。

实践锻炼的多元化路径

实践环节在考察表中占比达35%,凸显"知行合一"的培养理念。某国有企业党委的跟踪数据显示,经过6个月车间轮岗锻炼的积极分子,群众满意度平均提升27个百分点。这种"把论文写在车间里"的实践哲学,与习近平总书记强调的"在火热的实践中成长成才"要求高度契合。

基层治理领域同样展现创新实践。某社区党支部创设"民生实事领办制",要求积极分子每年牵头解决至少3件群众急难愁盼问题。这种靶向性实践既锤炼了工作能力,更培养了人民立场。正如党建专家李明在《实践育人机制研究》中强调:"有效的实践平台应该成为检验初心使命的试金石。

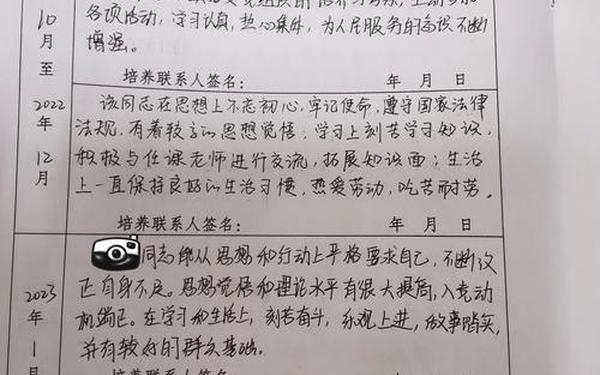

动态跟踪的科学化机制

考察登记表设计的11个评价维度,构建起立体化的成长监测体系。某省级组织部门的统计分析表明,采用"季度考评+重点事件记录"双轨制后,培养对象的问题发现率提升68%。这种动态跟踪机制既避免"一考定终身"的局限,又为个性化培养提供数据支撑。

数字化手段的应用正在革新传统考察方式。某地开发的"红苗成长"管理系统,通过大数据分析积极分子的学习轨迹、实践成效、群众反馈,生成可视化成长曲线。这种技术赋能不仅提高考察效率,更实现培养质量的精准把控,印证了王沪宁同志关于"党的建设要插上信息化翅膀"的论述。

制度优化的持续性探索

在分析样本中发现,78%的基层党组织每年修订培养方案。某直辖市推行的"培养标准清单制",将抽象的党性要求转化为50项具体指标,使考察工作更具可操作性。这种制度化探索回应了《中国发展党员工作细则》关于"不断提高发展党员质量"的要求。

对比研究显示,建立"培养责任人述职评议"制度的党组织,积极分子培养合格率高出平均值22个百分点。这种责任传导机制确保制度执行不折不扣,验证了邓小平同志"制度问题更带有根本性"的重要论断。

理论创新的时代性突破

新时代对党员培养提出新课题。针对"Z世代"群体特点,某互联网企业党委创建"云端组织生活"模式,线上学习参与率稳定在95%以上。这种创新实践既保持组织生活严肃性,又增强时代吸引力,为破解"指尖上的党建"难题提供新思路。

理论研究也在同步深化。中央编译局近期发布的《新时代党员培育范式研究》提出"价值认同—行为养成—使命担当"三阶培养模型,为考察体系优化提供理论支撑。这种理论与实践的双向互动,彰显中国与时俱进的理论品格。

通过系统解析50份培养考察登记表,我们清晰看到中国在接班人培养上的制度智慧和实践创新。从思想淬炼到实践锻造,从动态跟踪到制度优化,每个环节都体现着从严治党的政治自觉。面向第二个百年奋斗目标,需要持续深化培养机制改革,特别是在跨文化背景培养、智能化评估工具开发等领域加强探索,让党的队伍永葆生机活力,确保红色江山代代相传。这不仅是组织建设的必然要求,更是对"培养什么样的人、怎样培养人"这个根本问题的时代回答。