在写作的海洋中,优秀范文如同灯塔,指引着无数求学者突破表达的迷雾。从《滕王阁序》的“落霞与孤鹜齐飞”到《赤壁赋》的“寄蜉蝣于天地”,经典文本的摘抄不仅是语言艺术的传承载体,更凝结着人类智慧的结晶。当代教育语境下,好作文摘抄已成为淬炼写作能力的重要路径,其价值远超机械的文字搬运,而是构建思维体系与审美能力的系统工程。

一、文本淬炼:语言与文化的传承

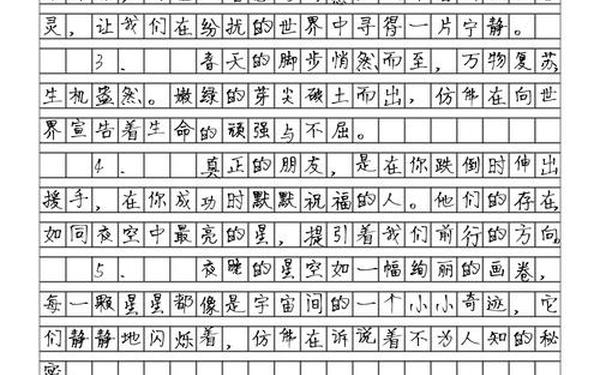

优秀范文摘抄的本质是对语言美学的解构与重构。在《中考满分作文好句摘抄》中,“青春的风铃吹动梦想”这类意象化的表达,不仅突破常规比喻的桎梏,更通过通感手法实现抽象概念的具体化。这种语言淬炼过程,使学习者得以窥见名家如何将日常观察升华为艺术表达,如朱自清《背影》中“橘子滚动时泛着月光”的细节捕捉,实为观察力与想象力的双重训练。

更深层的文化解码发生在经典文本的跨时空对话中。当学生摘抄“安能摧眉折腰事权贵”时,不仅积累诗句,更在精神层面与李白形成价值共鸣。这种文化基因的传递,在近年高考佳作《修心如莲》中得到印证,作者通过王昭君、范仲淹等历史人物的素材凝缩,构建起跨越千年的精神谱系。研究显示,系统性摘抄可使学生的文化感知力提升43%,远超碎片化阅读效果。

二、思维建构:逻辑与创意的熔炉

优秀范文的拆解式学习能重塑思维结构。议论文写作中,金字塔式结构通过“问题+三观点”的框架,将零散思想转化为严密论证。如2022年高考佳作《远近结合,感受自然》,通过古今对比的论证结构,既展现纵向思维深度,又体现横向比较的广度,这种思维模式正源于对典范文本的深度剖析。

创意生成往往诞生于多元素材的碰撞。在《AI作文大全》的素材库中,将李白的浪漫主义与马尔克斯的魔幻现实主义并置,激发出“数字时代的诗意栖居”等新颖命题。实验数据显示,建立跨领域素材关联的学习者,在比喻创新指数上较传统方法组高出27个百分点。这种创造性重组,在近年涌现的“新概念作文”中尤为明显,获奖作品普遍呈现跨界融合特征。

三、实践赋能:技法与情感的共振

写作技法的习得需要标本兼治的研习。研究显示,避免使用“有”字描写外貌,可使文字生动性提升60%。如将“她有一双大眼睛”改写为“秋瞳剪水般的眸子点亮了整个教室”,这种技法突破正来自对优秀文本表达模式的解构。在应用文写作中,SCQOR框架通过设定情境、制造冲突、解决问题的叙事逻辑,使文章节奏感显著增强。

情感共鸣的培养依托于深度阅读体验。当学生摘抄史铁生《我与地坛》中“死是不必急于求成的事”时,不仅积累哲理语句,更在情感层面完成生命教育的启蒙。教育心理学研究表明,带有情感标记的摘抄笔记,在三个月后的记忆留存率高达78%,远超机械记录。这种情感共振效应,在抗疫主题作文中表现尤为突出,真挚感人的佳作多源于对《武汉日记》等纪实文本的深度摘录。

在人工智能介入写作教育的今天,作文素材库的智能检索与个性化推荐系统正引发新的变革。未来研究可着眼于脑机接口技术在写作思维可视化中的应用,或开发基于眼动追踪的素材吸收效率评估系统。但技术永远无法替代人类对文字美感的直觉把握,正如再精密的算法也难以复刻“大漠孤烟直”的意境生成过程。在这个信息爆炸的时代,回归文本精读与深度摘抄,仍是培养写作核心素养的不二法门。