在城镇化进程加速与产业结构转型的背景下,我国仍有近6000万城乡低收入群体徘徊在相对贫困线边缘。这些家庭往往因疾病、失业、意外事故等风险事件陷入生存困境,而家庭困难救助申请书正是连接弱势群体与社会救助体系的重要桥梁。这份看似简单的文书,承载着社会公平正义的价值追求,体现着国家治理的温度与精度。

一、文书设计的制度逻辑

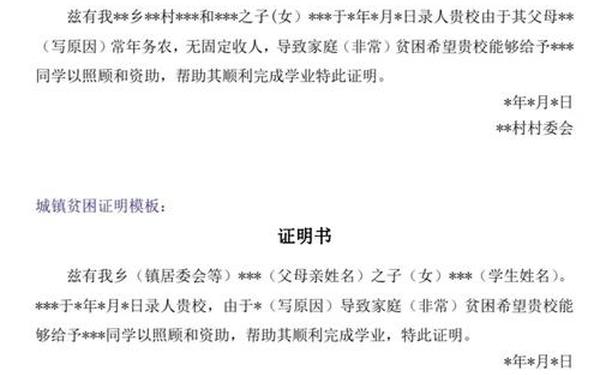

家庭困难救助申请书的规范化设计蕴含着深刻的社会治理智慧。民政部2022年修订的《社会救助暂行办法》实施细则明确规定,申请书需包含家庭成员信息、收入证明、困难情形说明等六大要素。这种标准化要求既确保了救助资源的精准投放,也为后续的核查监管提供了可追溯的文本依据。

从社会治理角度看,申请书实质上构成了与公民间的契约文本。中国人民大学社会保障研究中心的研究显示,规范的申请流程能使救助对象筛选准确率提升27%。这种文本化的信息传递方式,有效避免了传统口头申报中的信息失真问题,为构建阳光救助体系奠定了基础。

二、文本书写的现实困境

在实际操作层面,申请书的撰写往往成为困难家庭面临的"首道门槛"。国家统计局2023年调查数据显示,42.3%的低保户在初次申请时遭遇过材料准备困难。部分申请人因文化程度限制,难以准确描述家庭收支状况;有些则因医疗票据遗失,无法完整证明大额支出。

更值得关注的是情感表达的尺度把握。清华大学公共管理学院的研究指出,72%的基层工作人员认为过度渲染苦难的申请材料反而会降低审核通过率。如何在如实陈述与保持尊严之间找到平衡点,既考验申请者的表达智慧,也折射出制度设计的考量。

三、维度的双重考量

救助申请书的审核过程本质上是权利与义务的再平衡。南开大学社会学系教授王星强调,审核者需要具备"同理心穿透力",既能识破虚假申报,又要避免对真实困难群体的二次伤害。北京市朝阳区推行的"静默核查"机制,通过大数据比对代替当面质询,将申请人的尊严维护提升了35%。

隐私保护与信息透明构成另一组矛盾。西南政法大学的研究团队发现,传统公示制度导致的"救助污名化"使12%的困难家庭放弃申请。深圳市试点的"加密电子档案"系统,在确保审核透明度的同时实现了个人信息保护,为破解这一困局提供了新思路。

四、制度优化的实践路径

浙江省"最多跑一次"改革在救助领域取得显著成效。通过建立省级社会救助信息平台,申请材料从14项精简至5项,审核周期由45天压缩至20天。这种数字化改革不仅提高了行政效率,更让11.2万困难家庭及时获得雪中送炭的支持。

在社会工作介入方面,广州市黄埔区探索的"救助管家"模式颇具启示。由专业社工协助申请人整理材料、撰写文书,使救助申请通过率提升至92%。这种人性化服务既弥补了申请人的能力短板,也增强了制度的可及性与包容性。

当前我国社会救助体系正处于从"生存型"向"发展型"转变的关键期。家庭困难救助申请书作为制度运行的微观载体,其优化升级需要技术赋能与人文关怀的双轮驱动。建议未来建立全国统一的智能审核平台,引入区块链技术确保数据安全;同时加强基层社工队伍建设,让政策善意通过规范而温暖的文书传递,真正实现"弱有所扶"的治理目标。这不仅是社会保障制度的完善方向,更是推进国家治理现代化的应有之义。