在六月的晨光里,孩童的笑声与诗句交织,编织成一面映照纯真的镜子。那些献给六一儿童节的短诗,如《风》中“草地平平,树林静静”的灵动,又如《六一》里“姹紫嫣红,分外妖娆”的希冀,不仅是节日的注脚,更是对童年精神的礼赞。这些诗歌以童言稚语为笔,以童心为墨,勾勒出童年世界的斑斓图景。它们既是儿童情感的表达载体,也是成人回溯初心的精神纽带,更承载着代际间文化传承的深意。

一、童心视角下的主题意象

六一儿童节诗歌的主题核心始终围绕着“童真”与“希望”展开。例如《我们的节日》中,孩子们将笑脸编织成“巨大的花环”,用“告别贫困、战争、歧视”的意象传递和平愿景;而《童年》一诗则以“花朵”“果子”隐喻童年的生命力,将成长与自然规律巧妙联结。这些诗歌通过具象的物象传递抽象情感,如“红领巾在胸前燃烧”中的“燃烧”二字,既呼应了节日的热烈氛围,又暗喻理想与责任的火种。

在主题表达上,诗歌往往采用“对话式”结构,如《六一》连用四个“为什么”,以问答形式激发思考,形成与读者的情感共鸣。诗歌常构建双重叙事空间:现实场景中的游戏、欢笑与精神层面的成长、传承相互交织。《雨后》一诗描绘兄妹踩水嬉戏的日常片段,却在“泥裤子”与“红蜻蜓”的色彩碰撞中,透露出生命最初的自由与勇气。这种双重性使儿童诗既保有天真趣味,又蕴含教育深意。

二、诗歌文本的艺术建构

从语言艺术分析,六一诗歌善用通感修辞打破感官界限。《风》中“踩出一溜脚印”将无形之风具象化,《我想飞》中“和星星聊天”则将视觉转化为听觉体验。这种语言创新源自儿童特有的认知方式——皮亚杰的“泛灵论”指出,儿童常将无生命体人格化,诗歌中的“会喘气的风”“会说话的收音机”正是这种思维的艺术呈现。

在韵律节奏方面,诗歌多采用“三三二”的短句结构,如“六一的天空湛蓝如水/六一的歌声装满书包”,既符合儿童语言习惯,又形成明快的音乐性。这种节奏设计暗合维果茨基的“最近发展区”理论,通过可理解的重复结构,帮助儿童完成从口语表达到诗意审美的跨越。顶真手法(如“飞向金色的目标/目标在远方召唤”)的运用,创造出回环往复的阅读体验,强化记忆点。

三、教育功能与文化传承

儿童诗的教育价值体现在价值观的隐性渗透。《好爸爸》通过日常场景塑造榜样形象,在“剪枝打杈”的比喻中传递教育智慧;《少年志》中“风雨中是个大人,阳光下是个小孩”的辩证表达,则暗含人格养成的多元维度。这些诗歌规避说教,转而用意象浸润,正如叶圣陶所言:“教育如农业,需尊重成长规律”。

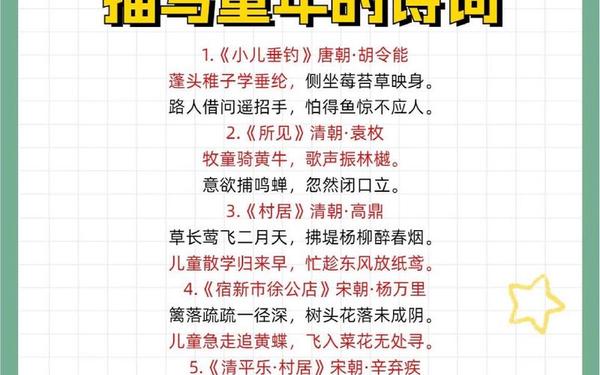

作为文化载体,儿童诗连接着传统与现代。《池上》中“偷采白莲”的童趣与《雨后》的踩水游戏形成时空呼应,而《古诗十九首》中的牧童意象,在现代诗歌中演变为“踩着滑板追彩虹”的新形象。这种传承并非简单复制,而是如巴赫金的“狂欢理论”所述,在节日语境下重构传统符号,使文化记忆获得新生。诗歌中反复出现的“红领巾”“地球村”等符号,正在构建新时代的集体童年记忆。

四、创作规律与时代嬗变

分析历年诗歌可见创作范式演变:2000年前的诗歌侧重集体叙事(如“捧起现代化的祖国”),近年作品则更关注个体体验,如《我的六一是儿童世界里的春夏秋冬》用四季比喻情感层次。这种转变反映教育理念从社会本位向儿童本位的回归。数字化时代催生新表达形式,如《我想飞》中“和星星聊天”的科幻色彩,以及短视频平台上的可视化儿童诗。

在创作方法论层面,教育家靳庆华提出“三段式训练法”:先捕捉生活片段(如观察春雨),再通过排比扩写(如“如果我是一片雪花”),最后完成意象升华。这种方法将具象观察与抽象思维结合,既保持童真又提升思维深度。而谭旭东倡导的“微诗运动”,则推动儿童诗向凝练化发展,要求“五句成诗,句句有境”,这与古典绝句的凝练美学一脉相承。

六一儿童节短诗如同琥珀,将转瞬即逝的童年凝固为永恒的诗行。它们不仅是节日的装饰,更是观察儿童认知发展、社会文化变迁的多棱镜。在未来的创作中,如何平衡传统意象与现代语汇、如何利用新媒体拓展诗歌表现形式、如何在全球化语境中构建本土童年美学,将是值得探索的方向。正如艾青所言:“诗是人类向未来寄发的信息”,这些写给儿童的诗篇,终将在时光中长成连接过去与未来的桥梁。