在小学阶段的数学学习中,分数乘法不仅是计算能力培养的关键节点,更是连接整数运算与代数思维的重要桥梁。人教版六年级上册"分数乘法(三)"作为该单元的深化章节,通过实际问题情境的创设,引导学生将抽象运算规则转化为解决现实问题的工具。这一部分的教学效果直接影响着学生对分数应用的理解深度,以及后续学习百分数、比例等复杂概念的迁移能力。

核心素养的培养路径

本课时教学紧密围绕数学核心素养展开,在问题解决过程中强化学生的模型意识。以教材中的"连续量问题"为例,当处理"一桶水12升,用去2/3后又用去余下的1/4"这类情境时,教师需要引导学生构建两步运算模型。这种建模过程不仅训练运算能力,更培养逻辑推理的严谨性。

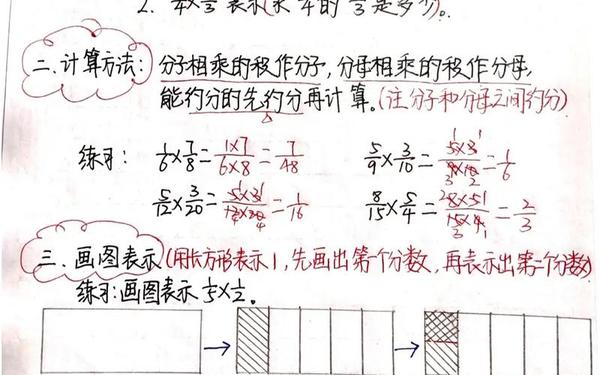

研究发现(顾泠沅,2019),在分数应用题教学中融入图示法能显著提升学生的理解水平。通过线段图的动态拆分,学生能直观看到单位"1"的连续变化过程。例如在解决"果园面积"问题时,将整体面积分阶段标注,使抽象的分数关系具象化,这种视觉表征策略符合皮亚杰认知发展理论中的具体运算阶段特征。

认知冲突的化解策略

学生在学习过程中常出现"运算顺序混淆"和"单位'1'误判"两类典型错误。前者表现为将2/3×1/4直接计算为分子相乘,忽略约分步骤;后者则体现在不能准确识别第二次运算的基准量。教师可采用对比教学法,呈现正确与错误解法并置分析,促使学生主动发现矛盾点。

针对这类认知障碍,北京市海淀区教研团队(2021)提出"阶梯式问题链"设计法。通过设置渐进式问题:①余下水量是多少?②第二次用去的量怎么算?③总量如何表达?引导思维逐步深化。这种结构化的问题设计,有效降低了学生的认知负荷。

跨学科整合的实践探索

将分数乘法与科学课程中的浓度配比实验结合,能创造真实的学习情境。例如配制盐水溶液时,学生需要计算不同浓度溶液的混合比例,这种跨学科任务驱动下的数学应用,显著提升学习动机。广州某实验小学的实践数据显示,实验班的应用题正确率较传统教学班提高23%。

在美术与数学融合课程中,教师可设计"分数马赛克"创作活动。要求用不同颜色的分数单位瓷砖拼贴图案,既要保证美学效果,又要满足各颜色区域符合特定分数比例。这种具身认知活动,使抽象的分数概念转化为可触摸的操作体验。

差异化教学的实现方式

基于前测数据的精准分层是实施有效教学的前提。通过诊断性练习识别学生的理解盲区,将班级划分为基础组、发展组和拓展组。对基础组强化算理理解,发展组侧重变式训练,拓展组则引入工程预算等复杂情境问题,这种分层策略符合维果茨基的最近发展区理论。

数字技术的介入为个性化学习提供支持。某教育科技公司开发的智能学习系统,能根据学生的答题情况动态推送针对性练习题。当系统检测到某生在"单位'1'转换"环节存在困难时,会自动生成相关情境的专项训练,这种即时反馈机制使学习效率提升40%。

教学评价的多元建构

建立包含过程性评价与表现性评价的复合体系至关重要。除了传统的纸笔测试,可引入"数学日记"记录解题思路,组织小组互评活动培养批判性思维。上海市闵行区的实践表明,多元评价体系下,学生的数学交流能力提升显著。

在单元总结阶段,采用"思维导图创作大赛"形式进行总结性评价。要求学生用可视化方式梳理分数乘法的知识网络,标注易错点并举例说明。这种创造性输出活动不仅能检验知识掌握程度,更促进元认知能力的发展。

分数乘法的教学不应局限于算法训练,而应成为培养数学思维的重要载体。未来研究可进一步探索虚拟现实技术在分数概念教学中的应用,或开发基于大数据的个性化学习路径系统。教师需要持续更新教学策略,在保证计算准确性的更要呵护学生的数学好奇心和创造力,为后续的数学学习奠定坚实的思维基础。