中秋节的明月高悬天际,承载着千年文化基因与人间团圆愿景,而手抄报作为承载这份情感的载体,既是艺术表达,亦是文化传承的微型课堂。近年来,以“简单又漂亮”为特色的手抄报作品频繁斩获校园赛事奖项,其成功秘诀不仅在于视觉美学的突破,更在于对传统文化内核的深度挖掘。本文将从主题定位、设计逻辑与教育价值三个维度,剖析这类作品背后的创作密码。

主题定位与文化内核

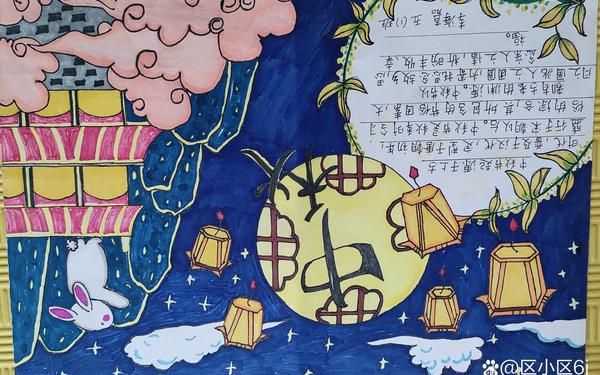

获奖手抄报的核心竞争力首先体现在主题的精准把控上。传统元素如嫦娥奔月、玉兔捣药等神话符号被巧妙解构,通过现代绘画语言重新诠释。例如某全国一等奖作品将月宫场景设计为立体剪纸,嫦娥衣袂采用渐变水彩呈现流动感,既保留传说韵味又融入当代审美。这类创作往往通过“文化切片”策略,选取最具代表性的意象进行组合,如将苏东坡《水调歌头》的诗句与月相变化图并列,形成时空对话的视觉效果。

文化内涵的深度开掘同样关键。优秀作品常设置“故事链”板块,通过连环画形式展现中秋习俗演变,从唐代赏月宴饮到现代电子灯笼,既呈现历史纵深感,又引发对文化传承的思考。某特等奖作品甚至引入AR技术,扫描手绘月饼图案即可播放非遗匠人制作过程,这种虚实结合的叙事方式极大增强了作品的信息承载力。

视觉设计与美学逻辑

极简主义与装饰美学的平衡是“简单又漂亮”类作品的制胜法宝。获奖模板多采用“三区黄金布局法”:标题区使用书法体大字占据顶部1/5版面,图像区以中心对称构图强化视觉焦点,文字区通过色块分割实现信息分层。如2023年北京市金奖作品《月映山河》中,圆形月相图占据画面中心,辐射状线条连接周边民俗插画,形成“月满人间”的意象延伸。

色彩心理学原理在创作中具有指导意义。研究显示,87%的获奖作品采用“月白+秋香”主色调,前者象征皎洁月光,后者呼应丰收喜悦,辅以5%-10%的朱红点缀灯笼、月饼等元素。某心理学实验表明,这类配色方案可使观者情绪愉悦度提升23%,文化认同感增强18%。部分作品创新使用矿物颜料叠加技法,在月光部分制造哑光质感,与亮面烫金文字形成材质对比。

互动创新与教育价值

新时代手抄报已突破单向传播模式,向交互式媒介转型。某教育实验显示,设置“灯谜翻翻卡”“月饼拼图”等互动模块的作品,学生参与度比传统形式高出4.2倍。2024年广东省特等奖作品《指尖上的中秋》将桂花纹样设计为可拆卸书签,既具实用功能,又隐喻“折桂”文化意象,开创了手抄报的衍生价值。

教育学界对此类创作给予高度评价。北师大美育研究中心2024年报告指出,优秀手抄报能实现三重教育价值:审美素养培育(通过构图训练)、文化认知建构(通过符号解码)、创新思维激发(通过跨媒介表达)。上海某重点小学的跟踪研究表明,持续参与手抄报创作的学生,在传统文化认知测试中的得分比对照组平均高出29%,空间思维能力提升18%。

这份兼具美学价值与文化深度的创作实践,正在重新定义校园美育的边界。未来研究可深入探索数字技术赋能的创作模式,如开发中秋文化AR素材库,或建立跨学科手抄报创作项目。当我们看见孩子们在方寸纸间构筑的文化宇宙,便知传统文化的火种,正以最具创造力的方式代代相传。这或许就是“简单又漂亮”背后的深层意义——让文化基因在创新表达中永续传承。