教育公平是社会进步的重要基石,而助学贷款作为保障寒门学子受教育权的核心政策工具,其申请书的撰写质量直接影响着资助资源的精准配置。近年来,随着国家助学贷款额度提升至本科生每年16000元、研究生20000元,申请文书的规范化与个性化表达显得尤为重要。本文以典型范文为样本,结合最新政策要求,深入剖析助学贷款申请书的写作逻辑与实务要点。

一、结构规范:法定要素的完整性

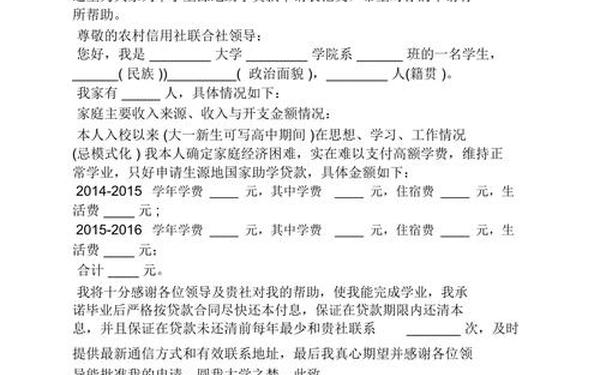

国家助学贷款申请书具有法定文书属性,其框架需严格遵循《国家开发银行生源地信用助学贷款申请表》的要素要求。核心结构应包含申请人基本信息、家庭经济状况描述、学业发展规划、还款承诺四个板块。如网页1中的范文,开篇即明确申请人所属院校、年级及家庭成员构成,并引用地方出具的贫困证明文件编号,确保信息可追溯。

申请书的法定效力体现在细节规范性上。身份证号码、录取通知书编号等关键信息需与官方文件完全一致,户籍地址应精确到门牌号或行政村组。网页35特别强调,共同借款人信息若存在户口簿分离情况,需同时提交双方户籍证明,避免因形式瑕疵导致审核延误。这种严谨性要求申请人必须核对每项数据的准确性,必要时可参考网页34提供的《申请表填写说明》逐项确认。

二、内容要点:困境陈述的实证性

家庭经济困难证明是申请书的核心支撑材料。优秀范本如网页1的案例,采用“数据链”式举证:父母务工月收入仅900元,需赡养83岁患病祖母,兄弟二人教育支出占比达家庭总收入85%。这种量化描述比单纯定性陈述更具说服力,符合财政部要求的“收入-支出差额分析法”。

困境陈述需体现动态变化与政策响应。网页25的申请者详细说明家庭遭遇交通事故、医疗债务累积等突发变故,并附乡镇出具的低保户认证文件。最新政策允许将生活费纳入贷款用途,申请人可结合校园消费水平,测算学费、住宿费外的必要开支,如网页53提到的北京地区生活成本指数,使资金需求合理化。

三、表达策略:情感与理性的平衡

申请文书需在客观陈述中融入适度情感表达。网页62的范文通过“父亲深夜搬运货物旧伤复发”的场景描写,既展现家庭经济压力,又塑造自强不息的人物形象。但需避免过度渲染苦难,应侧重表现逆境中的成长性,如网页25申请人强调“校级三好学生”“学生会主席”等成就,展示受助后的社会回馈意愿。

政策认知深度是评审重要维度。申请人需准确表述贷款贴息机制,如网页43解释的“LPR5Y-60基点”利率政策,以及毕业后的5年还本宽限期。高级写法可结合专业背景,如经济学专业学生引用《教育融资效率研究》中的偿债能力模型,论证还款计划可行性,展现知识应用能力。

四、常见误区:材料准备的系统性

材料完整性直接影响审批效率。网页35指出,新生需提供高中毕业中学全称及邮编,在校生则要更新学生证注册记录。2024年新政要求远程续贷地区需提交电子签章《认定表》,申请人应注意扫描件分辨率不低于300dpi,避免因图像模糊被退件。

佐证材料的逻辑闭环是关键。如父母残疾证明需与户口簿残疾信息项对应,务工收入证明应加盖企业公章并附负责人联系方式。网页22强调,村委会证明除描述贫困状况外,还需注明核查方式及经办人职务,确保材料的可验证性。

通过对申请文书的解构可见,优秀文本需兼顾法定要素、实证数据、情感张力与政策理解。未来研究可深入探讨人工智能辅助写作系统的边界,或不同区域文化语境下的表达差异。对于申请人而言,既要善用网页43提供的学生在线系统进行材料预审,更需理解:这份申请书不仅是经济资助的通道,更是个人成长叙事的社会化书写。