岁时流转,诗韵迎春

爆竹声中旧岁除,春风送暖入屠苏。千百年来,春节的烟火气与文人墨客的诗意交相辉映,既有“总把新桃换旧符”的世俗欢腾,也有“故乡今夜思千里”的深沉眷恋。从唐代高适的羁旅之思到宋代王安石的革新气象,从四言绝句的凝练含蓄到长篇歌行的恢弘叙事,古诗词如同一面棱镜,折射出春节文化的多维面貌——它不仅是农耕文明的岁时礼赞,更承载着中华民族对团圆、家国与自然的永恒叩问。

岁时更迭中的时间哲思

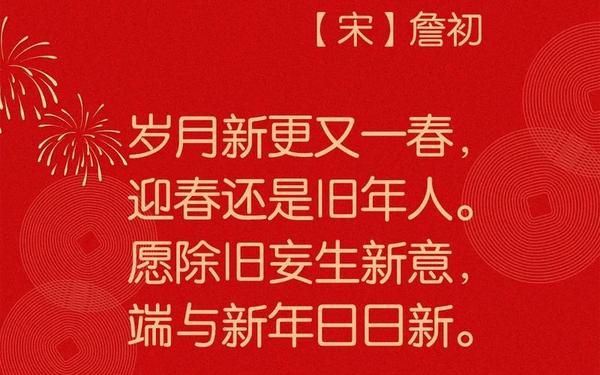

春节古诗词的核心命题之一,是对时间流逝的哲学观照。在“一夜连双岁,五更分二年”的除夕守岁中,诗人常以四言短章捕捉时光的微妙震颤。如薛道衡《人日思归》中“入春才七日,离家已二年”,以数字的对比凸显游子对光阴的敏感;陆游《除夜雪》中“北风吹雪四更初,嘉瑞天教及岁除”,则将瑞雪与岁末相连,暗喻天道循环的自然法则。这类四言绝句以简驭繁,在二十字的框架内完成对时间刻度与生命意义的双重书写。

更深层的哲思则体现在对“新旧交替”的象征化处理中。王安石《元日》中的“爆竹声中一岁除”,通过听觉意象勾连物理时间与心理时间的断裂;而戴复古《除夜》中“万物迎春送残腊,一年结局在今宵”,则从宇宙视角将个体生命纳入四时代序的宏大叙事。蒙曼教授指出,唐代诗人尤其擅长在岁时诗中注入“天人合一”的宇宙观,如王湾“海日生残夜,江春入旧年”一联,既描摹自然时序的渐变,又暗含大唐盛世的蓬勃生机。

家国情怀的双重书写

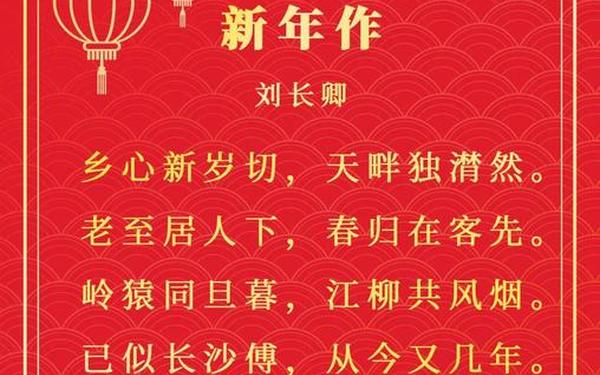

春节诗词中的情感张力,往往在“小我”与“大我”的碰撞中迸发。羁旅诗常以四言句式浓缩离愁,如高适《除夜作》中“故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年”,通过空间(千里)与时间(一年)的双重阻隔,将个体孤独升华为普世情感;而孟浩然《田家元日》中“桑野就耕父,荷锄随牧童”,则以田园场景消解仕途失意,展现士大夫对民间生活的诗意想象。

与之形成对比的,是盛世诗中家国同构的宏大叙事。卢照邻《元日述怀》中“人歌小岁酒,花舞大唐春”,将个人宴饮与王朝气象并置;文天祥《除夜》中“命随年欲尽,身与世俱忘”,则在亡国背景下重构士人的精神坚守。田兆元教授认为,这类作品体现了“春节作为文化共同体符号”的特质,既是个体情感的容器,也是民族认同的纽带。

民俗万象的艺术呈现

从扫尘祭灶到饮屠苏酒,古诗词为春节民俗提供了鲜活注脚。戴复古《除夜》中“扫除茅舍涤尘嚣”,直白记录年终大扫除的洁净仪式;范成大《卖痴呆词》中“除夕更阑人不睡,厌禳钝滞迫新岁”,则以戏谑笔触留存宋代驱邪纳福的民间信仰。四言诗因形式限制,多采用意象并置手法,如查慎行《凤城新年词》中“巧裁幡胜试新罗,画彩描金作闹蛾”,仅用十四字便勾勒出剪纸、彩绘等手工艺的繁复。

酒文化在春节诗中更具深层隐喻。苏轼“但把穷愁博长健,不辞最后饮屠苏”,颠覆尊老传统,揭示生命的辩证;而庾信“正旦辟恶酒,新年长命杯”,则将柏叶酒的药理性与仪式性融为一体。民俗学者指出,这些饮酒场景不仅是节日狂欢的写照,更暗含古人通过物候调节实现身心更新的智慧。

诗体演进与审美嬗变

四言绝句在春节题材中的独特魅力,源于其“有限形式中的无限张力”。薛道衡《人日思归》以“思发在花前”作结,留白处尽显归心之切;而崔涂“乱山残雪夜,孤烛异乡人”,则通过意象叠加营造出电影镜头般的空间层次。这种“减笔美学”与春节仪式中的符号化特征(如桃符、爆竹)形成同构,共同指向中国人“以少总多”的审美传统。

从诗体发展史来看,春节题材的载体经历了从乐府歌行到律绝的演变。初唐卢照邻尚用“筮仕无中秩,归耕有外臣”的散句抒发个人感怀,至宋代王安石则以“千门万户曈曈日”的工对展现革新气象。这种由自由向格律的转变,恰与春节从民间祭祀向国家节庆的制度化进程同步。

在诗行中重寻文化基因

春节古诗词既是岁时文化的诗意档案,也是民族精神的基因图谱。从四言绝句的凝练到长律的铺陈,从个人悲欢到家国叙事,这些诗行不仅记录了贴桃符、饮屠苏的具体场景,更沉淀着中国人对时间、与自然的深层认知。当代研究者或可沿两条路径深入:一是通过数字人文技术构建春节诗词时空地图,可视化分析民俗意象的传播轨迹;二是结合非物质文化遗产保护,探索古典诗韵在当代春节仪式中的创造性转化。正如田兆元教授所言:“当我们在爆竹声中诵读‘总把新桃换旧符’时,唤醒的不仅是文化记忆,更是文明赓续的自觉。”