在浩瀚的文化长河中,教师始终扮演着启智明德的灯塔角色。从孔子的“有教无类”到韩愈的“师者,所以传道授业解惑也”,中华民族历来将尊师重道视为文明传承的核心。那些凝练于四字成语中的师德风范,那些镌刻在诗词典籍中的教育智慧,不仅勾勒出师者的精神图谱,更为后世树立了永恒的价值坐标。这些跨越时空的赞颂之辞,既是中华文脉的生动注脚,更折射出社会对教育本质的深刻认知。

一、教育理念的凝练表达

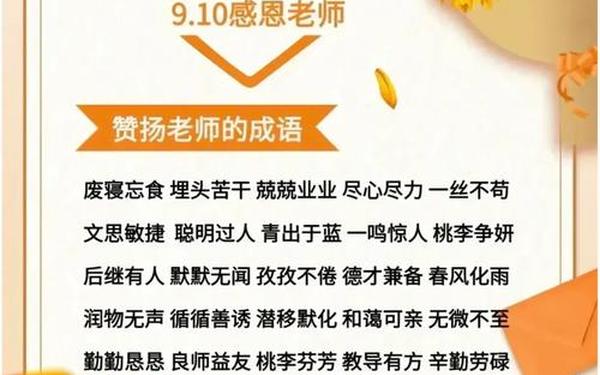

中华教育智慧的精髓,往往浓缩于四字成语之中。“诲人不倦”出自《论语》,描绘了孔子周游列国、传道授业的执着身影,这种“教无止境”的理念至今仍是教师职业精神的写照。“春风化雨”源自《孟子》,以自然现象比喻教育的潜移默化,恰如杜甫“润物细无声”的诗意呈现,道出了优秀教育润泽心灵的独特力量。这些成语不仅是语言艺术的结晶,更是教育哲学的具象化表达。

在西方教育思想体系中,苏格拉底的“产婆术”与“循循善诱”形成跨文化共鸣,都强调引导而非灌输的教育艺术。而陶行知“捧着一颗心来,不带半根草去”的箴言,则将东方师德与西方教育家人文关怀完美融合,创造出具有现代意义的教育理念。这种中西教育智慧的对话,凸显了师德精神的普世价值。

二、师道传承的文化密码

“程门立雪”的典故承载着尊师重道的文化基因,杨时冒雪求教于程颐的场景,凝固成中华文明尊师传统的象征符号。韩愈在《师说》中提出的“道之所存,师之所存”,打破了身份等级的桎梏,将师道尊严升华为真理追寻的精神契约。这种传统在当代演化为“良师益友”的新型师生关系,既保持师道威严,又增添平等对话的时代特征。

从“青出于蓝”的期许到“桃李满天下”的欣慰,中华师道文化构建了独特的传承生态。白居易“令公桃李满天下,何用堂前更种花”的诗句,既是对教师成就的礼赞,也暗含教育成果代际传递的深意。这种文化密码的现代解码,在钱学森之问的反思中显现出新的时代价值,呼唤着教育传承机制的创新突破。

三、精神价值的当代诠释

“鞠躬尽瘁”源自诸葛亮的《后出师表》,在现代教师群体中转化为“春蚕到死丝方尽”的奉献写照。王崧舟等当代教育实践者,用“诗意语文”教学创新诠释了“润物无声”的时代内涵,证明传统教育智慧仍具有蓬勃生命力。这些精神价值的现代表达,在“最美教师”张桂梅等楷模身上得到生动体现,彰显师德精神永不褪色的感召力。

数字时代的教育变革为传统师德注入新元素。“薪尽火传”的典故在在线教育平台获得新解,知识传递突破时空界限,但“良工心苦”的教学匠心始终未变。混合式教学模式下,“因材施教”借助大数据分析得以精准实施,古老的教育理想在人工智能辅助下焕发新生。这种传统与现代的融合,为师德建设开辟出崭新维度。

四、师德建设的实践路径

师德规范需要制度保障与文化滋养双重支撑。唐代《师道》确立的“传道授业解惑”职责,与当代《中小学教师职业道德规范》形成历史呼应。新加坡将“以身作则”纳入教师考评体系的做法,为“身正为范”的传统理念提供了制度转化范例。这种古今制度的对话,启示着师德建设的创新方向。

在师德培养的具体实践中,“教学相长”的古训获得新内涵。北京师范大学推行的“双师课堂”,通过师徒制促进青年教师成长,让“青蓝相继”的传承模式在数字时代延续。“教育叙事研究”方法的兴起,使“诲人不倦”的职业精神得以通过案例积累代际传递。这些实践创新,为传统师德精神的传承开辟出可行路径。

站在教育现代化的历史节点,重温“桃李不言,下自成蹊”的古训,我们更需思考如何让传统师德精神在数字文明中永续传承。未来的教育研究应当聚焦于:智能技术如何赋能“因材施教”的规模化实施?全球化语境下如何构建跨文化的师德评价体系?这些课题的探索,既需要从“有教无类”“循循善诱”等传统智慧中汲取营养,也呼唤教育工作者以创新实践赋予师德精神新的时代注解。唯有如此,才能让千年师道在新时代继续绽放智慧光芒。