在长安城的月色里,在阳关外的驼铃中,在巴山夜雨的烛影下,盛唐诗人用汉字编织的锦绣华章,历经千年风霜依旧闪耀着摄人心魄的美。这美穿越时空的阻隔,在李白举杯邀月的豪情中,在王维空山新雨的禅意里,在李商隐西窗剪烛的缱绻间,构筑起中国人永恒的精神家园。当我们翻开《唐诗三百首》,不仅是在阅读文字,更是在触摸一个时代的体温,感受中华文明最璀璨的诗性光芒。

意境之美的建构

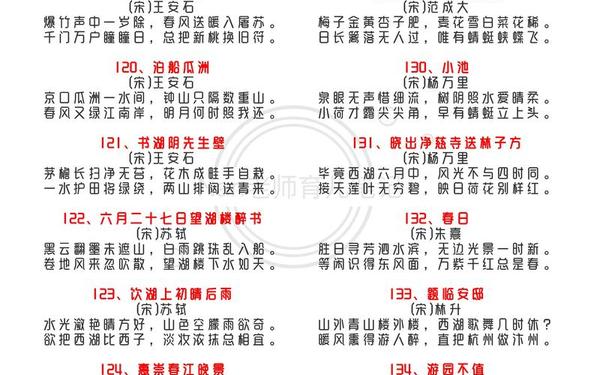

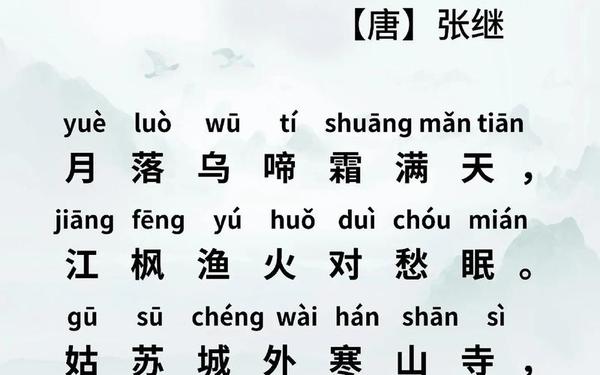

唐诗的绝美首先体现在意境营造的精妙绝伦。王维《山居秋暝》中"空山新雨后,天气晚来秋"的起笔,仅十字便勾勒出雨后秋山的空灵禅境,这种以简驭繁的造境艺术,正如叶嘉莹所言:"摩诘诗中有画,画中有诗,更藏无限禅机"。诗人们深谙"不著一字,尽得风流"的美学真谛,张继《枫桥夜泊》中"月落乌啼霜满天"的寒夜意象,不仅绘就水墨画卷,更将羁旅愁思浸透每个字眼。

在意境的时空转换上,唐诗展现出惊人的艺术张力。李白《早发白帝城》从"朝辞白帝彩云间"的瑰丽晨景,到"轻舟已过万重山"的时空穿越,在尺幅之间完成千里江陵的壮游。这种"思接千载,视通万里"的意境创造,印证了宇文所安对唐诗的评价:"诗人将瞬间感受铸成永恒,让有限文字承载无限想象"。

自然意象的凝练

唐诗中的自然意象已超越单纯景物描写,升华为文化符号的完美结晶。杜甫《登高》中"无边落木萧萧下"的秋色,既是眼前实景,更暗喻时代飘零,这种"以物观我"的意象运用,形成中国诗歌特有的比兴传统。学者林庚指出:"唐人笔下的明月、孤鸿、落花,都是浸透文化基因的意象晶体,每个都蕴含着千年的集体记忆"。

在对自然物象的审美转化中,诗人展现出惊人的创造力。白居易《暮江吟》将夕阳余晖幻化为"半江瑟瑟半江红"的奇幻画卷,李贺更以"黑云压城城欲摧"的骇人意象,颠覆传统云霞的审美范式。这种对自然物的诗意重构,正如钱钟书所言:"唐诗中的山水非真山水,而是经过诗心冶炼的审美山水"。

情感表达的深度

唐诗的情感张力源于生命体验的深刻投射。陈子昂《登幽州台歌》中"念天地之悠悠"的宇宙意识,将个人悲怆升华为对人类命运的终极思考。这种"小我"与"大我"的情感共振,印证了闻一多的论断:"盛唐诗人把整个时代的情感重量都扛在了自己肩上"。

在情感表达的技艺层面,唐诗创造出独特的抒情范式。李商隐《锦瑟》通过"庄生晓梦迷蝴蝶"的意象迷宫,将难以言说的怅惘转化为审美符号。柳宗元《江雪》中"独钓寒江雪"的孤绝画面,以视觉形象传递精神境界,这种"不抒情而情自现"的艺术手法,成为后世难以逾越的高峰。

语言艺术的精妙

唐诗的语言炼金术达到汉语美的极致。杜甫"星垂平野阔,月涌大江流"中"垂""涌"二字的动态捕捉,韩愈"天街小雨润如酥"的通感妙喻,都展现出诗人对汉语特性的深刻把握。语言学家王力曾统计,《唐诗三百首》中单字重复率不足3%,这种惊人的词汇创造力,彰显着唐人对语言艺术的极致追求。

在声律美的营造上,唐人建立起完美的形式规范。王昌龄《出塞》"秦时明月汉时关"的时空对仗,白居易《琵琶行》"大珠小珠落玉盘"的通感音效,将汉语的节奏美与意象美熔铸得天衣无缝。这种"戴着镣铐跳舞"的艺术境界,正如朱光潜所说:"格律非但不束缚天才,反而激发诗人创造新的美学可能"。

千年后的今天,当我们在电子屏幕前重读这些古老诗行,依然能感受到那份直击心灵的震颤。唐诗不仅是文学遗产,更是流动的文化基因,它塑造着我们的审美范式,安顿着现代人的精神乡愁。在文化传承与创新的当代语境中,如何让这份诗性智慧焕发新的生机,如何用数字媒介重构古典美学,这既是学术研究的崭新课题,更是每个中华文化传承者的历史使命。让我们循着唐诗的月光,在传统与现代的交汇处,继续书写属于这个时代的诗意篇章。