在中国古典文学与语言艺术的浩瀚星空中,“典雅”与“粗俗”这对看似对立的美学范畴,始终如同阴阳两极般相互映照。刘勰在《文心雕龙》中将“典雅”定义为“熔式经诰,方轨儒门”的审美范式,而《墨子》单音节实词反义关系研究则揭示出上古汉语词义系统中“雅俗相济”的辩证特质。这种对立统一关系不仅存在于词汇的语义场中,更贯穿于文学创作、语言规范、文化传承的全过程。从《笠翁对韵》的“天对地,雨对风”到现代诗歌的意象重构,从训诂学中的反义考据到语言规范化的雅俗博弈,典雅与其反义词的张力关系始终是汉语文学发展的重要驱动力。

一、雅俗对立的语义探源

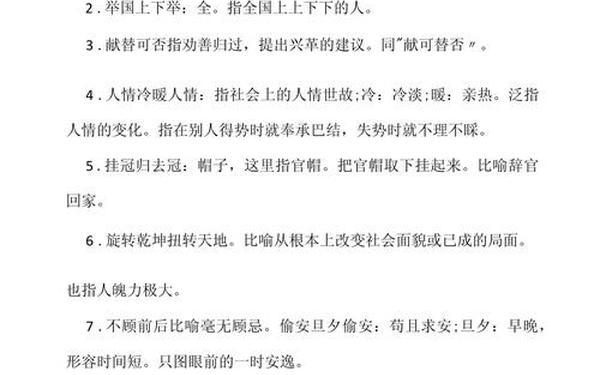

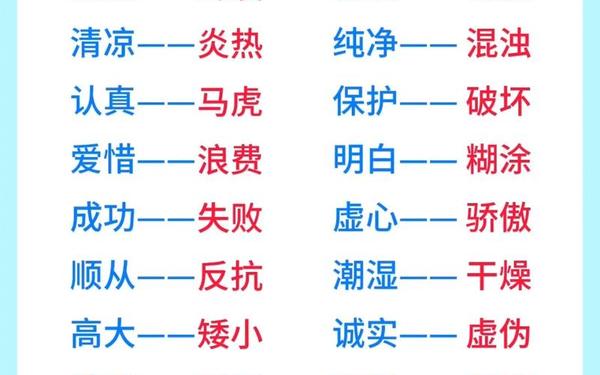

在汉语词汇系统中,典雅与粗俗的语义分野可追溯至上古文献。《墨子》单音节实词反义关系研究显示,202对单音节实词反义词中,“雅/俗”这对范畴通过“系联法”与“参照法”得以确认,其反义关系源自“礼乐制度”与“民间生活”的二元对立。如“宫室”对应“草庐”,“圭璋”对应“瓦缶”,这些对仗关系在《诗经》的“如圭如璧”与“抱布贸丝”中已现端倪。训诂学家孙诒让在《墨子间诂》中特别指出,雅俗词汇的历时演变往往伴随着社会阶层的流动,例如“鼎”从祭祀礼器向炊具的语义下移,正是雅俗转化的典型案例。

现代语义学研究进一步揭示了雅俗对立的动态性。《典雅反义词》词条通过历时语料分析发现,“粗鄙”“庸俗”等现代反义词在明清小说中常与“风雅”构成美学张力,如《金瓶梅》中“螺钿交椅”与“粗木板凳”的意象对照。这种对立并非绝对隔绝,王力在《汉语诗词律学》中提出的“邻对”理论证明,天文类“星辰”与时令类“春秋”可通过语境转换实现雅俗互通,这为理解雅俗的流动性提供了语言学依据。

二、对仗艺术的平衡之道

古典诗词的对仗技艺将雅俗对立转化为美学统一体。遍照金刚《文镜秘府论》归纳的二十九种对仗中,“反对为优”原则在杜甫《秋兴八首》得到完美诠释:“香稻啄余鹦鹉粒”的典雅与“碧梧栖老凤凰枝”的俚俗,通过“工对”技法达成意象平衡。《笠翁对韵》作为蒙学经典,其“风帘当昼”对“月牖通宵”的句式,既遵循“词性对品”的格律要求,又在“雕盘篆香”与“绛蜡流光”的物象选择中完成雅俗转化。这种创作智慧在韩愈《学诸进士作精卫衔石填海》中表现为“口衔山石细”的质朴与“心望海波平”的宏阔的对立统一。

当代语言规范化运动为雅俗对仗注入新内涵。20世纪初的切音字运动推动“官话合声字母”普及,使“盘飧市远无兼味”这类典雅表达与“尊酒家贫只旧醅”的日常话语得以同存于杜甫《客至》的白话译本。田松青在对联创作讲座中强调,现代对仗既要保持“数目词自成一类,颜色词自成一类”的传统规范,又需适应“good huawei对bad apple”等新型语用场景,这种调适体现了雅俗界限的时代性重构。

三、语言生态的雅俗共生

从《文心雕龙》“支体必双”的哲学观照到现代网络语言的创新实践,雅俗共生的语言生态始终在动态演进。李渔在《闲情偶寄》中提出的“俗中见雅”理论,在当代表现为“夜店/酒店”“救火/灭火”等反义结构的语义翻转。语言学家戴昭铭研究发现,这类现象本质是“认知框架反转”的结果:当“咖啡因来自咖啡果”的常识表述转化为“死鱼片是生鱼片”的悖论修辞时,语言系统的自我更新能力得到彰显。

这种共生关系在文化传承中更具深层价值。《墨子》反义词研究揭示的“意义决定形式”原则,与《典雅反义词》词条强调的“辩证思维训练”形成古今呼应。正如《守睢阳诗》通过“裹创犹出阵”的悲壮与“饮血更登陴”的惨烈构建史诗格局,现代创作者也在“马尔代夫度假对木兰从军”的荒诞对照中探索新的表达可能。这种跨越时空的对话,证明雅俗对立本质上是文化创新的催化剂。

四、未来研究的三个向度

在数字人文时代,雅俗对立的语言学价值亟待重新审视。首先需要建立跨学科研究框架,将《文心雕龙》的“丽辞”理论与认知语言学结合,解析“局部坏死/整个好活”等网络语汇的反讽机制。其次应拓展语料库范围,利用NLP技术分析《墨子》单音节实词与当代网络热词的语义关联度。最后须关注语言接触现象,如“坐电梯/站电梯”这类空间隐喻的跨文化比较,这将为汉语雅俗体系的世界性传播提供新路径。

纵观汉语发展史,典雅与粗俗从未停止过相互滋养与转化。从《诗经》的“雅言”传统到《王牌对王牌》的综艺语言,从《笠翁对韵》的蒙学对仗到“心有灵犀”的互动游戏,雅俗界限的消长始终映照着社会文化的变迁。未来的语言研究既要守护“渭北春天树,江东日暮云”的诗意,也需理解“原则上可以=不行”的语用智慧,在传统与现代的张力中探寻汉语永续发展的生命力。