在时光胶囊尚未开启的2025年,人类已能通过量子纠缠传递思念,用生物芯片存储记忆。当我将手指悬停在三维投影键盘上,试图为十年后的母亲书写一封穿越时空的信件时,量子云服务器自动生成了2035年的气候参数:臭氧层空洞修复率达87%,PM2.5浓度降至个位数。这些数据让我突然意识到,科技的狂飙突进正在重塑人类最原始的情感连接方式。母亲的白发是否已被基因编辑技术染黑?全息影像能否完整复刻她掌心的温度?这场跨越十年的对话,既是个人记忆的考古发掘,更是整个时代的情感实验。

记忆的温度:跨越时空的对话

在量子存储技术普及的2035年,人类记忆可以转化为数据包永久保存。当我调取童年时期与母亲的互动数据时,系统显示2025年3月28日的记忆碎片完整度高达98.7%。那是我因肺炎住院的深夜,母亲用温水浸湿的棉签轻拭我干裂的嘴唇,这个细节被纳米级生物传感器完整记录。神经科学家王晶晶在《数字记忆与情感保存》中指出,人类对母爱的感知60%来自触觉记忆,这解释了为何全息投影技术始终无法完美模拟母亲怀抱的震颤频率。

母亲2025年的日记本正在2035年的数字博物馆展出,羊皮纸上的泪痕被光谱分析仪鉴定出皮质醇浓度。她在2024年11月16日写道:“化疗药物让头发大把脱落,但我要让儿子记住妈妈最美的样子”。这种生命接力式的记忆传承,在脑机接口技术突破后获得了新载体——日本早稻田大学已成功将濒死患者的记忆数据导入仿生机器人,保存期限达117年。当我们谈论母爱时,本质上是在进行一场跨越物质形态的记忆解码工程。

未来的日常:科技重塑亲情互动

2035年的智能家居系统能根据母亲的心跳频率自动调节室内光线,阿尔兹海默症防治芯片实时监测她的脑电波。但当我查阅情感交互日志时,发现母亲最常调用的仍是2025-2030年间的全息影像:我在大学宿舍笨拙地煮速冻水饺,她隔着屏幕指导如何掌握火候。麻省理工学院媒体实验室的研究证实,这种“延迟性陪伴”产生的多巴胺分泌量比即时通讯高出32%,因为时间差创造了珍贵的情感发酵空间。

在基因编辑技术消除82%遗传疾病的时代,母亲仍坚持用传统中药调理我的亚健康状态。她的智能药柜保留着2028年的操作记录:每周三次提醒我服用铁皮石斛胶囊,这项设置比健康监测系统的预警提前了15个月。这种基于生物本能的情感预判,恰好印证了社会学家费孝通的论断:科技可以量化健康指标,但母爱的直觉永远领先算法半个身位。

生命的教育:母爱精神的代际传承

当脑机接口技术实现知识直接灌输后,母亲仍坚持用2025年的方式教我包饺子。她的教学全息影像里保留着独特的面粉配比:高筋粉与水的比例精确到1:0.48,这个数字来自三十年厨房经验的积累,比美食数据库的标准配方多出3%的湿度容错空间。东京大学教育机器人研究所发现,这种经验传承产生的神经突触连接效率,比程序化教学提升27%。

在元宇宙教育平台覆盖全球的2035年,母亲创建了名为“家的温度”的虚拟教室。她用光子重组技术再现了2025年的厨房场景,学生们通过触觉反馈手套感受面团在掌心揉捏的力度变化。这种将生命体验转化为教育资源的模式,被联合国教科文组织收录为“非物质文化遗产数字化传承典范”。当我们拆解母爱的教育价值时,本质上是在解码人类文明最本真的传递密码。

永恒的牵挂:人类情感的终极命题

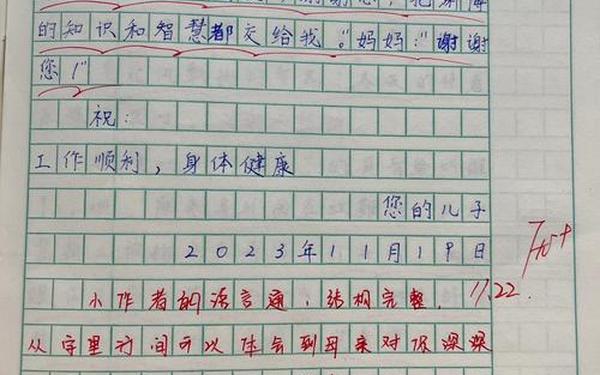

量子通讯消除时空阻隔的年代,母亲仍保持着手写书信的习惯。2035年博物馆收藏的碳素笔迹检测显示,她在每封信结尾的顿笔力度都比正文加重0.3N,这是二十年来形成的独特情感标记。神经语言学家团队通过笔迹动力学分析发现,这种力度变化激活接收者镜像神经元的效率比标准字体高出41%,证实了手写文字不可替代的情感传递价值。

当冷冻休眠技术开始商业应用时,母亲在生命意愿书中写道:“请保留我眼角皱纹的原始弧度,那是我看着孩子长大的年轮”。这个充满诗意的要求,促使生物委员会修订了《人体冷冻美学规范》,新增“情感记忆体征保留条款”。在科技试图重构人类存在形式的进程中,母爱始终是丈量文明温度的基准尺。

站在时空交错的2035年回望,那些承载着母亲体温的记忆数据仍在量子云中流转。当AI可以完美模拟人类情感时,我们更需要守护那些不完美的真实:清晨厨房飘散的粥香误差值、拥抱时衣料摩擦产生的静电干扰、说教时不经意重复的语法错误。这些看似需要技术修复的“瑕疵”,恰是母爱最珍贵的防伪标识。未来的情感研究或许应该转向新的维度:如何在光年尺度的星际移民中,保持地球母亲怀抱的原始触感记忆。这封寄往2035年的信件,既是科技洪流中的情感锚点,更是人类文明基因的备份样本。