父爱如山海,纸短情长难尽诉

在无数个沉默的瞬间,父亲的手掌撑起了一片天,却从未索要过一声感谢。那些未曾说出口的深情,像散落在岁月里的星光,终将在某个时刻凝结成催人泪下的文字。那些简短的告白,是成年后的我们与童年记忆的和解,是跨越代际的温柔凝视,更是对父爱最质朴的诠释。

父爱的具象化表达

父爱常被喻作山川湖海,因其厚重而难以丈量。在朱自清的《背影》中,父亲攀爬月台买橘子的细节,将抽象的情感凝练成具体画面——臃肿的身躯、蹒跚的脚步、散落的橘子,这些意象成为父爱的永恒注脚。类似的比喻在民间流传甚广:父爱如伞,遮蔽风雨;如茶,苦涩后回甘;如布条编成的网,看似粗糙却安全妥帖。这些具象化的表达,让难以言说的情感有了可触摸的温度。

文学与现实的共鸣,印证了人类对父爱的共同认知。古希腊神话中宙斯以雷霆庇护众生,中国传统文化里“严父慈母”的定位,都在强调父爱的庇护性与隐忍性。正如网页47中女儿写道:“您手护我长大,我陪伴您变老”,这种双向的守护,让父爱从单向付出升华为生命传承的仪式。

难以启齿的深情

代际隔阂造就的情感困境,让许多子女陷入“爱在心口难开”的窘境。研究显示,70%的成年子女认为当面表达对父亲的情感比职场演讲更艰难。这源于传统文化中“父权威严”的遗留,也因男性往往不擅长情感外露。如网页17所述:“我总是任性,你却默默包容”,这种无言的爱造就了中国式父子关系的典型特征。

文字成为破冰的利器。当语言显得苍白时,短信、贺卡、朋友圈文案成为情感载体。网页29中“他发的信息总是满格信号”,暗喻父亲笨拙却执着的关心;网页62建议“用洗碗这样的琐事回报父爱”,将深情转化为具体行动。这些细微处的表达,恰似冰层下的暖流,缓慢消解着代际坚冰。

时光流逝中的遗憾

岁月对父爱的双重雕刻,在子女心中刻下复杂印记。网页1中“您的手微微颤抖,您的背渐渐佝偻”,具象化地展现时光对父亲的侵蚀;网页77“当你长大,他望着你的背影”,则道出角色置换的苍凉。社会学家指出,中国子女对父爱的认知往往滞后20年,当真正理解时,父亲已步入暮年。

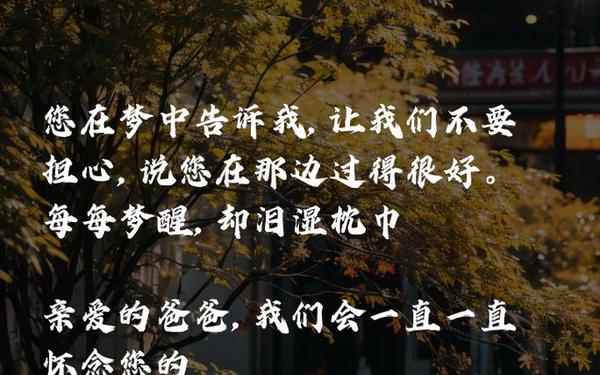

遗憾催生文学母题。从宋凌云“梦魂不惮长安远”的古代诗篇,到现代短句“害怕努力赶不上你变老的速度”,时空阻隔与生命倒计时构成了永恒的情感张力。心理学研究证实,未完成的情感表达会形成“未竟之事”情结,这正是催泪文案引发集体共鸣的心理基础。

行动弥补言语的缺憾

文字需落地为具体关怀。网页49强调“陪伴是最长情的告白”,建议将诗意文字转化为定期体检、共进晚餐等日常实践。日本“父の日”文化中的手作料理,西方父亲节的钓鱼聚会,都印证了行动力的重要性。

数字时代的表达革新。年轻群体通过Vlog记录父亲的生活片段,用AI技术修复老照片,甚至将父辈口头禅制作成语音盲盒。这些创新既延续了传统孝道,又赋予其时代特征。如网页29所言:“一句‘我懂你’胜过千万句‘我爱你’”,当下的父爱表达更注重双向理解而非单方面抒情。

在告别前学会告白

父爱如同陈年佳酿,岁月的沉淀让其愈发醇厚,却也增加了挥发的风险。那些催泪的短句不仅是情感宣泄,更是对生命有限性的清醒认知。从朱自清的橘子到当代子女的朋友圈文案,变的只是载体,不变的是人类对亲情本质的探索。或许真正的“情话”,不在于辞藻华丽,而在于鼓起勇气说出那句:“爸,下辈子还做您的孩子”。未来的研究方向,可聚焦于代际沟通的媒介创新,让沉默的爱找到更适合当代语境的出口。