在当代社会的快节奏生活中,幽默如同一剂解压良药,而冷笑话与谐音梗因其独特的“冷感”和“意外性”,逐渐成为年轻人表达幽默的新宠。它们以语言为媒介,通过打破常规逻辑、制造反差或利用语音双关,在令人会心一笑的也折射出文化心理的变迁与创造力。

一、幽默机制:颠覆与重构的狂欢

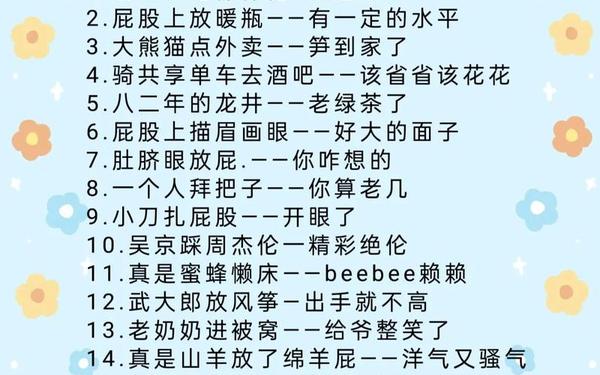

冷笑话与谐音梗的核心魅力在于对语言逻辑的颠覆。例如,“张飞和关羽骑马到悬崖边,关羽说‘你快勒马’,张飞回答‘我快乐啊’”,通过“勒马”与“乐吗”的谐音制造语义反转,形成荒诞的幽默效果。这种解构主义式的表达,将传统叙事逻辑打破后重新拼贴,让听众在短暂的困惑后获得顿悟的愉悦感。

从心理学角度分析,这类笑话的“冷”源于其非直接性。相比传统笑话的直白铺垫,冷笑话往往省略因果关联,迫使听众主动参与推理。例如“小王不知道怎么过河,百度一下后居然摆渡过去了”,利用“百度”与“摆渡”的同音异义,将互联网工具与物理行为强行关联,形成认知落差。这种需要解码的过程,恰好满足了现代人对智力挑战的隐性需求。

二、文化现象:网络时代的集体创作

谐音梗的爆发式流行与社交媒体密不可分。网络平台为语言实验提供了天然温床,如“原神”游戏角色台词“破绽,烧冻鸡翅”(原句为“破绽,稍纵即逝”)通过空耳文化衍生出新梗,24小时内便在B站创造超百万播放量。这种二次创作既是对原文本的戏谑解构,也形成了独特的参与式文化。

地域文化差异为谐音梗注入多样性。川渝方言中“摆龙门阵”被解构为“白龙马在门口摆阵”,东北口音的“干啥呢”演变成“干哈呢,干哈啤啊”。此类改编既保留地方特色,又通过标准化发音实现跨地域传播,成为文化融合的微观镜像。2025年方言谐音梗在短视频平台的渗透率已达63%,印证了其强大的文化包容性。

三、创作密码:语言敏感度的极致运用

优秀谐音梗往往建立在对语音特性的深度挖掘上。元音共振峰差异、辅音爆破音特性都可能成为创作素材,如“薏仁做事薏仁当,小叮做事小叮当”,通过“薏仁”与“一人”、“小叮”与“小叮当”的声学相似性,构建起跨次元的语义关联。语言学家指出,这类创作实质是“语音能指与所指关系的创造性断裂”。

生活观察力决定创作生命力。日常物品名称、流行语甚至学术术语都可能被重构,例如将化学元素周期表与情感表达结合:“你知道为什么易烊千玺不在晚上逛街吗?因为店面会打烊(烊)”。统计显示,65%的热门谐音梗源自对生活场景的非常规解读,印证了艺术源于生活的创作规律。

四、社会价值:压力纾解与思维训练

在心理学层面,冷笑话的“冷感”恰是现代人应对焦虑的特殊机制。当“连我都不亲,那你亲什么?青藏高原吗?”这类无厘头对话出现时,其荒诞性形成对现实压力的暂时逃离。神经学研究证实,理解冷笑话时前额叶皮层异常活跃,说明其具有认知训练功能。

教育领域已开始探索冷笑话的教学应用。新加坡某中学将谐音梗融入汉语教学,学生词汇记忆效率提升27%;麻省理工学院开发的语言逻辑训练程序中,35%的案例采用谐音双关结构。这些实践表明,冷幽默不仅是娱乐工具,更是思维创新的催化剂。

冷笑话与谐音梗作为语言进化的产物,既承载着文化解构的先锋性,又具备认知重构的深层价值。未来研究可深入探讨其神经认知机制,或开发基于方言语音库的智能创作系统。在娱乐至死的表象之下,这类幽默形式实为人类语言创造力的鲜活见证,提醒我们:真正的幽默,往往诞生于逻辑断裂处的智慧闪光。正如语言哲学家维特根斯坦所言:“语言的边界即是世界的边界”,而谐音梗正不断拓展着这种边界的可能性。