在司法实践中,刑事附带民事诉讼制度通过同一程序解决刑事责任与民事赔偿问题,既提升了司法效率,也为被害人提供了及时救济的途径。当一审判决未满足当事人诉求时,如何通过上诉维护权益成为关键问题。本文将从法律依据、程序要点、司法实践及争议焦点等维度,系统解析刑事附带民事上诉的可行性与操作规范。

一、法律依据与权利主体

根据《刑事诉讼法》第227条,附带民事诉讼当事人及其法定代理人,有权对一审判决中的民事部分提出上诉。这一权利独立于刑事判决部分,例如刑事被告人仅能就刑事判决上诉,而被害人若对民事赔偿不满,可单独针对民事部分行使上诉权。值得注意的是,刑事部分的上诉需通过检察院抗诉,而民事部分的上诉权直接赋予当事人,体现了程序分离原则。

上诉期限遵循刑事案件的统一规定:对判决的上诉期为10日,裁定为5日。若附带民事部分与刑事部分分开审理,则适用《民事诉讼法》规定的15日判决上诉期,凸显了程序衔接的特殊性。实践中,法院需严格区分两类上诉期限,避免因程序错误导致当事人诉权受损。

二、上诉程序的核心流程

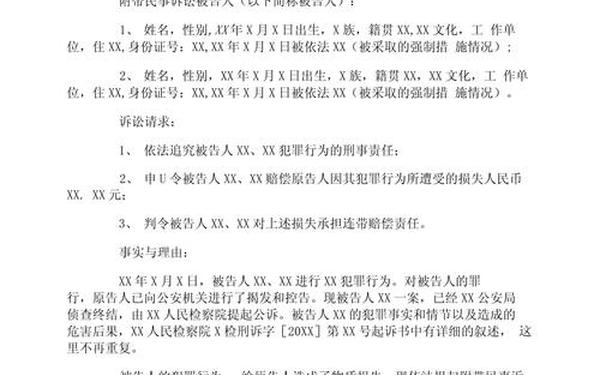

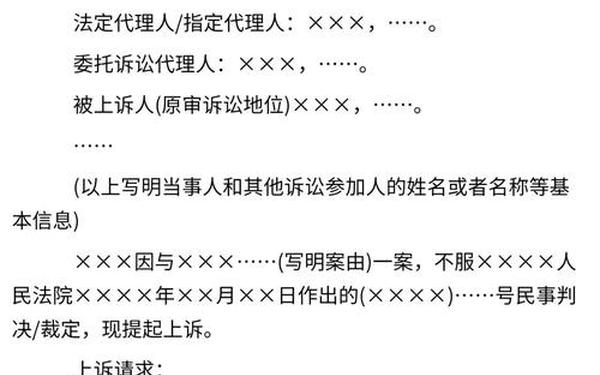

提起刑事附带民事上诉需提交书面或口头上诉状,内容应包含明确的上诉请求、事实理由、原审判决文号及当事人信息。如网页18提供的范本所示,上诉状需列明原审法院名称、诉讼请求变更依据,并附具新证据目录。实务中,部分法院允许以《民事上诉状》模板为基础补充刑事案号等要素,体现程序灵活性。

原审法院收到上诉状后,应在3日内将卷宗移送上级法院,并将副本送达检察院及对方当事人。二审法院需全面审查案件,不受上诉范围限制。例如在共同犯罪案件中,即便仅部分被告人上诉,法院仍需审查全案事实与法律适用。这种审查机制保障了司法公正,但也对法官的专业能力提出更高要求。

三、司法实践中的争议焦点

赔偿范围的界定是核心争议之一。依据司法解释,附带民事诉讼一般不支持精神损害赔偿及死亡赔偿金,但机动车犯罪等例外情形除外。如指导案例172号中,法院判决被告人补植复绿并缴纳保证金,将生态修复纳入赔偿范围,突破了传统物质损失范畴,体现了环境公益诉讼的特殊性。此类创新裁判为类案处理提供了参考,但也引发赔偿标准是否统一的讨论。

调解机制的运用直接影响上诉必要性。网页44指出,约30%的附带民事案件通过诉前调解解决,被告人主动赔偿可获量刑从轻。例如秦家学滥伐林木案中,被告人预交修复保证金成为缓刑适用关键。这种“赔偿换轻刑”模式虽促进纠纷化解,却可能削弱刑罚威慑力,需在效率与公正间寻求平衡。

四、制度价值与改革方向

刑事附带民事上诉制度兼具效率与公正价值。通过合并审理节约50%以上的司法资源,同时避免刑民判决矛盾。如白云山自然保护区案件中,同一合议庭处理刑事责任与生态修复,确保了裁判逻辑的一致性。但程序混同也可能导致民事诉权受限,例如被害人难以独立举证赔偿数额。

未来改革需着重三方面:一是细化赔偿标准,将伤残赔偿金等纳入法定范围;二是完善专家辅助人制度,提升生态损害等专业问题的裁判科学性;三是探索“先民后刑”程序,在特定案件中优先确定民事赔偿责任。可借鉴美国马里兰州的上诉许可制度,对复杂民事上诉增设许可审查环节,优化司法资源配置。

刑事附带民事上诉制度在保障当事人权益、提升司法效能方面发挥重要作用,但其程序衔接与赔偿规则仍需完善。随着《民法典》实施与公益诉讼发展,该制度面临从“物质救济”向“全面修复”的转型挑战。未来应通过立法细化、案例指导及程序创新,构建更具适应性的刑民交叉纠纷解决机制,实现惩罚犯罪与修复损害的双重价值目标。