在人类的情感光谱中,勇敢与害怕始终如同的两面,既相互对立又彼此依存。当亚里士多德在《尼各马可学》中将勇敢定义为“面对危险时的适度恐惧”,实际上已经揭示了这对反义词的内在关联。本文将从语言学、心理学、学等多维度探讨“勇敢的反义词是害怕”这一命题的合理性,并剖析其背后复杂的社会文化意涵。

一、语言学的镜像关系

从词源学角度看,“勇敢”与“害怕”构成了明确的语义对立。古汉语中“勇”字从力从甬,象征力量与行动的贯通,而“怕”字从心从白,暗示心理状态的空白与退缩。这种构词差异直观反映出两种情感的本质区别:前者强调行动力,后者凸显心理阻滞。

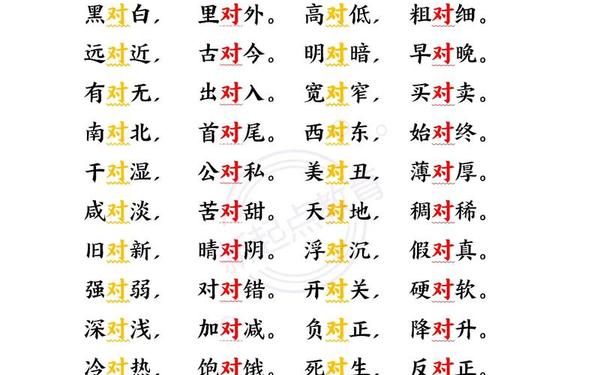

在近现代汉语词典中,“勇敢”被明确标注为“有胆量面对危险或困难”,而“害怕”则被定义为“因危险或困难而产生不安情绪”。二者的反义关系不仅体现在《现代汉语反义词词典》等工具书中,更通过成语搭配得以强化,例如“勇往直前”与“畏首畏尾”、“临危不惧”与“惊慌失措”等对仗式表达。

这种语言现象背后蕴含着人类认知的基本规律。认知语言学研究表明,情感概念的建立往往依赖二元对立框架,勇敢与害怕作为生存本能的两极反应,共同构成人类应对威胁的心理坐标系。正如心理学家杨瑞珠所言:“恐惧是勇气的必要条件,二者如同光影相生”。

二、心理机制的动态平衡

神经科学研究显示,勇敢与害怕分别对应着大脑不同区域的活动。杏仁核作为恐惧中枢,在感知威胁时触发应激反应;前额叶皮层则通过理性评估抑制过度恐惧,这种神经机制的动态博弈构成了勇敢行为的生理基础。当消防员冲入火场时,其交感神经系统虽处于高度激活状态,但经过专业训练的前额叶能够将恐惧转化为精准的行动指令。

从发展心理学视角观察,儿童期的恐惧管理能力直接影响成年后的勇敢品质。研究显示,在安全型依恋关系中成长的个体,更易将适度恐惧转化为探索勇气。相反,过度保护环境可能强化回避机制,形成心理学所称的“习得性无助”。这也解释了为何阿德勒个体心理学将勇气培养视为克服自卑情结的关键。

值得注意的是,恐惧缺失可能导向鲁莽而非真正的勇敢。亚里士多德曾警告“过于无畏者实近疯狂”,这种缺乏风险评估的“伪勇敢”在战场、投资等领域都可能造成灾难性后果。真正的勇气需要恐惧作为校准器,正如外科医生既需克服对血液的本能排斥,又要保持对手术风险的清醒认知。

三、价值的辩证统一

在学范畴,勇敢被视作“四枢德”之首,但其道德价值始终与恐惧管理密切相关。儒家强调“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧”,此处的“不惧”并非消除恐惧,而是通过道德修养实现的情感超越。孔子周游列国时的“知其不可而为之”,正是恐惧与勇气交织的典范。

存在主义哲学对此有更深层阐释。海德格尔认为“向死而生”的终极恐惧,恰是激发生命勇气的源泉。这种思想在文学作品中得到强烈呼应,如《老人与海》中的圣迭戈,其与鲨鱼搏斗时的恐惧体验,反而铸就了人类精神的不朽丰碑。恐惧在此转化为存在确证的介质,印证了蒂利希“勇气即肯定存在本身”的论断。

现代学更关注恐惧的社会建构。女性主义研究指出,传统将“胆怯”污名化为女性特质的认知偏见,实则掩盖了系统性的结构性压迫。真正的勇气应该超越性别框架,既认可战士直面炮火的英勇,也尊重普通人对抗生活困境的默默坚持。这种认知转变在MeToo运动中体现得尤为明显,受害者打破沉默的勇气,本质上是对集体恐惧的文化突围。

四、文化叙事的双重编码

跨文化比较显示,不同文明对勇敢-恐惧关系的诠释存在显著差异。希腊神话中的阿基里斯之踵,暗示完美勇者必存致命恐惧;而日本武士道的“死的觉悟”,则试图通过仪式化训练消除恐惧。这种文化差异在当代反恐叙事中形成有趣对照:西方媒体常渲染“无畏英雄”,东方叙事更倾向“忍惧前行”的集体勇气。

宗教文化为这对反义词赋予神圣维度。佛教将“畏”列为根本烦恼,但《金刚经》强调“应无所住而生其心”,实为教导信众转化恐惧为觉悟勇气。传统中,大卫对抗歌利亚的故事既展现神圣勇气,也坦诚“我的上帝为何离弃我”的恐惧瞬间,这种张力构成完整的信仰体验。

在现代影视作品中,英雄人物的塑造经历着从“无敌超人”到“恐惧幸存者”的转变。漫威宇宙的钢铁侠公开承认焦虑症,DC漫画的蝙蝠侠始终与童年恐惧角力,这些叙事转变反映出当代社会对勇气认知的深化:真正勇敢者是那些承认恐惧并与之和解的人。

勇敢与害怕的辩证关系,本质上是人类在存在困境中的永恒命题。神经科学证实二者共享神经基质,学揭示其道德共生性,文化研究展现叙事的多样性。在实践层面,培养勇气不应追求恐惧的彻底消除,而需建立“恐惧识别-风险评估-行动转化”的完整机制。未来研究可进一步探索:恐惧阈值的文化差异如何影响勇气表达?数字时代虚拟风险会否重塑勇气内涵?这些问题的解答,将帮助人类在变动世界中找到更健全的精神支点。正如存在主义心理学家罗洛·梅所言:“勇气不是没有绝望,而是尽管绝望仍继续前行”,这或许是对勇敢与害怕关系最深刻的注解。