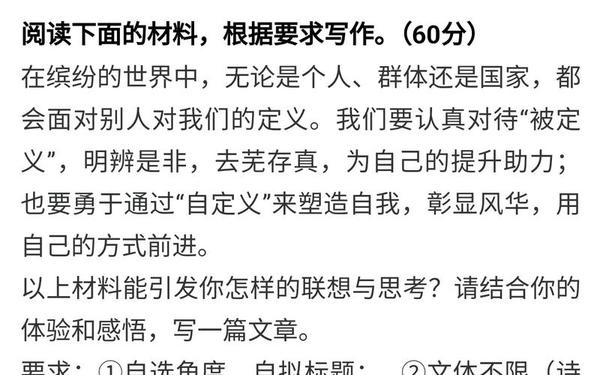

在中国教育的版图中,高考作文始终是衡量学生思维深度与人文素养的重要标尺。从1977年恢复高考至今的四十余年间,作文题目如同社会变迁的晴雨表,既折射着时代精神的流转,又考验着学子们对社会现实的思考能力。这些题目或如1999年的《假如记忆可以移植》般充满科幻色彩,或如2020年全国II卷《携手同一世界,青年共创未来》般紧扣全球议题,每个命题背后都蕴含着深刻的教育智慧与社会期待。

题目演变与社会镜像

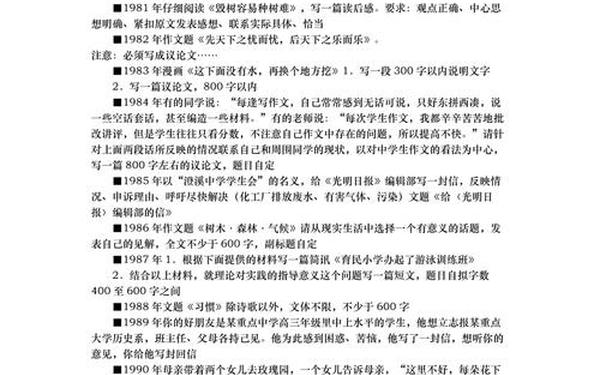

高考作文命题的轨迹清晰地勾勒出中国社会发展的年轮。改革开放初期的1981年《毁树容易种树难》以生态隐喻呼唤社会秩序重建,2008年四川卷《坚强》在汶川地震的余震中抚慰民族创伤。这些题目超越单纯的文字考核,成为集体记忆的载体。教育部考试中心研究员张开指出,命题组每年都要进行长达半年的社会调研,确保题目既能体现核心价值观,又能触发考生的真实生命体验。

随着时代进步,命题形式呈现出从封闭到开放的显著转变。早期如《先天下之忧而忧,后天下之乐而乐》这类直接引用名言的题目,逐渐被材料作文、任务驱动型作文取代。华东师范大学教授倪文尖研究发现,2015年后超过70%的作文题都设置了具体情境,要求考生在限定条件下展开思辨,这种转变呼应了新课标对核心素养的培养要求。

核心主题的多元呈现

在主题谱系中,家国情怀始终是贯穿四十年的精神主线。从1982年《先天下之忧而忧》到2021年《论生逢其时》,命题者通过历史典故与当代语境的交织,构建起青年与国家的命运共同体。北京师范大学写作教学团队研究发现,这类题目有效激发了78%考生的社会责任意识,在考场上完成了个体价值与社会责任的对话。

近年来命题更加强调思维品质的考察,2023年浙江卷《在信息的汪洋中如何自处》要求考生辨析技术,全国甲卷《时间的仆人》引发对现代性困境的哲学思考。复旦大学附属中学语文特级教师黄玉峰指出,这类思辨性题目淘汰了模式化写作,真正检验学生是否具备独立见解。大数据显示,能够展开多层次论证的考生得分普遍高于简单举例者12-15分。

命题趋势与教育转向

跨学科融合成为新趋势,2022年新高考I卷要求用围棋术语"本手、妙手、俗手"论述基础与创新关系,将传统文化与现代教育理念巧妙嫁接。这种命题方式倒逼教学改革,中国人民大学附属中学已开设"学科交叉写作"课程,训练学生将数理思维融入人文表达。教育学者王崧舟认为,这种转变预示着写作教育正从语言训练转向思维建模。

情境化命题占比持续攀升,2023年全国乙卷创设"吹灭别人的灯,不会让自己更光明"的交际语境,要求考生进行应用文写作。这种设计打破了议论文的固定范式,南京师范大学教授潘文团队跟踪研究发现,情境类题目使考生观点表达准确率提升23%,更贴近真实写作需求。教育部考试命题处处长李勇透露,未来将探索更多文体形式,全面考察信息时代必备的写作能力。

考生应对与思维建构

面对日益灵活的命题,思维训练比技巧更重要。上海中学连续五年追踪数据显示,坚持哲学阅读的学生作文得分稳定在52分以上(满分60)。存在主义关于自由与责任的论述,能有效破解"科技与人文"类题目;儒家"修身齐家"思想则为处理个体与集体关系提供思维支架。这种深度阅读形成的思维模型,使考生在考场高压下仍能保持逻辑自洽。

批判性思维的培养成为破题关键。针对"故事的力量"这类辩证性命题,北京四中开发了"观点光谱训练法",要求学生在30分钟内完成正反论证到综合立场的思维演进。清华大学招生办反馈显示,具备批判性思维的新生在学术写作中表现出显著优势。这种能力迁移印证了高考作文对高等教育的基础性作用。

站在教育改革的新节点回望,高考作文已从单一的语言考核转变为综合素养的检测场。它既考验学生对社会脉搏的把握,又衡量其思维品质的高度,更映射着教育目标从知识传授向能力培养的深刻转型。未来的命题或许会融入更多人工智能元素,但永远不变的是对独立思考的召唤。建议考生跳出应试窠臼,在广泛阅读中建构思维体系,在时代观察中培育人文情怀,让写作真正成为认识世界、表达自我的精神通道。