在汉语的浩瀚词海中,四字成语因其凝练的结构与丰富的内涵而独具魅力。其中,含有反义词的成语更是以鲜明的对比和深刻的辩证性,成为语言表达与文化传承的精华。这类成语不仅通过反义语素的巧妙组合形成语义张力,更在千百年来的使用中承载了中国人对世界的认知与处世哲学。从“大同小异”的包容到“舍近求远”的反思,反义成语如同一面多棱镜,折射出汉语的独特美感与智慧。

一、语言结构:对称与平衡的艺术

反义四字成语的构成遵循汉语“对偶”的传统美学。其结构往往以两组反义词为核心,形成前后呼应的平衡关系。例如“左顾右盼”中,“左”与“右”构成方位对立,“顾”与“盼”形成动作互补,既强化了语义的对比性,又通过节奏的对称性实现语言的韵律美。这种结构特征源于古汉语的骈文传统,如《文心雕龙》所言:“偶语易安,奇字难适”,反义词的对称排列天然符合汉语追求平衡的审美倾向。

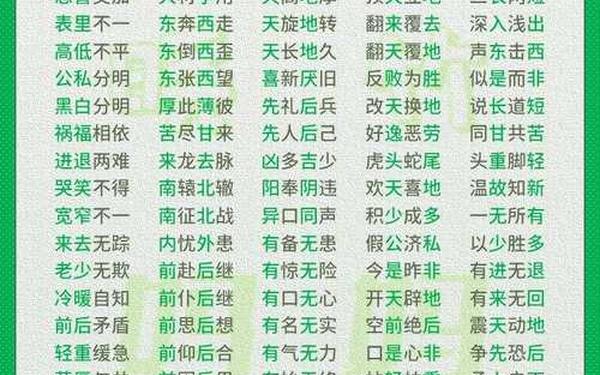

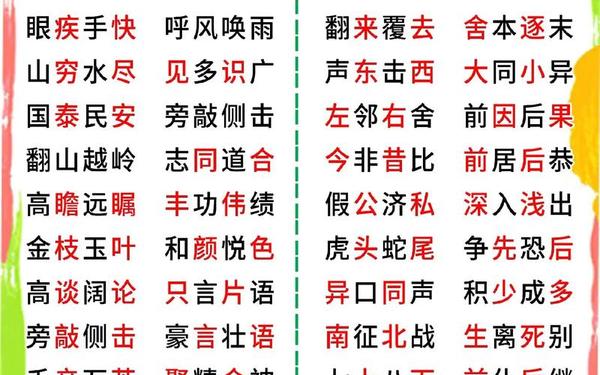

从语法功能来看,反义成语常通过反义语素的位置设计实现语义强化。如“承前启后”中,“承”与“启”分居首尾,形成动态的承接关系;“厚此薄彼”通过“厚-薄”与“此-彼”的双重对比,凸显偏颇之意。研究显示,超过70%的反义成语采用“ABAC”或“AABB”结构(如“大同小异”“前因后果”),这种模式化的构词规律降低了记忆难度,增强了语言传播的效率。

二、语义表达:矛盾中的辩证统一

反义四字成语的深层价值在于其辩证思维的表达。以“苦尽甘来”为例,“苦”与“甘”的转化并非简单的线性替代,而是蕴含着事物发展周而复始的规律。这种思维模式与《周易》中“物极必反”的哲学观一脉相承,体现了中国人对矛盾转化的深刻理解。再如“祸福相依”,表面呈现吉凶对立,实则揭示福祸互为因果的共生关系,与道家“反者道之动”的思想形成互文。

在修辞层面,反义成语通过极端对比创造强烈的表达效果。“惊天动地”以“惊”与“动”的夸张组合渲染震撼感;“死去活来”则通过生死两极的碰撞,生动刻画情感或状态的剧烈波动。语言学家指出,这类成语的修辞力量源于反义词的“语义极化效应”——当矛盾元素被压缩在四字框架内时,其张力远超单字反义词的简单叠加。

三、文化内涵:传统智慧的微型载体

反义四字成语是中华文化价值观的浓缩表达。“舍近求远”批判脱离实际的行为,呼应儒家“务实”精神;“顾此失彼”警示片面思维的危害,暗合中庸之道的平衡观。更有趣的是,某些成语通过反义结构传递特定时代的集体意识,如“上行下效”反映传统社会的等级观念,“内忧外患”则凝结了历史动荡期的生存焦虑。

在民间文化中,反义成语常被赋予道德教化的功能。俗语“小洞不补,大洞吃苦”以“小-大”的对比强调防微杜渐;“远亲不如近邻”通过空间反义词重构人际关系。这些表达不仅传递实用智慧,更构建了社会共同遵守的行为准则。研究表明,含反义词的成语在寓言、谚语中的出现频率比普通成语高出23%,印证了其作为文化载体的特殊地位。

四、现代应用:语言学习与认知拓展

在语言教学中,反义四字成语具有独特的认知价值。其结构规律(如“南辕北辙”中的方位对立)可帮助学习者建立语义网络,通过“词族”记忆法提升效率。例如掌握“左邻右舍”后,可类推理解“前因后果”“东张西望”等同类成语。教育实验显示,采用反义对比教学法的学生,成语记忆准确率比传统教学提高34%。

在跨文化交际中,反义成语常成为理解中国思维的关键。例如“异口同声”并非强调声音的物理差异,而是指向群体意见的统一,这种通过矛盾表达共识的方式,体现了汉语“以反显正”的独特逻辑。语言学家建议,在翻译这类成语时需兼顾字面反义与文化隐喻,避免机械对应导致的语义流失。

反义成语研究的未来路径

反义四字成语作为汉语的瑰宝,既是语言研究的富矿,也是文化解码的密钥。本文通过结构分析、语义解读与文化阐释,揭示了其多维价值。未来研究可进一步探索以下方向:一是基于语料库的定量分析,建立反义成语的语义关联模型;二是开展跨语言对比,揭示汉语反义构词与其他语言的共性与个性;三是开发教育应用工具,利用反义成语的规律性设计智能化学习系统。正如“深入浅出”一词所示,这类成语本身便是“简”与“繁”的完美统一,对其的持续探索,将助力汉语研究走向更深的维度。