在《诗经》的"七月流火"里,在陶渊明的"采菊东篱"中,中国古诗以独特的时空意识编织着四时更迭的锦绣画卷。历代诗人以二十四节气为经,以岁时节令为纬,在春耕夏耘、秋收冬藏的循环往复中,构筑起天人合一的诗意世界。这些凝结着先民智慧的小节诗章,既是农耕文明的活态记忆,更是中华文化对自然时序的审美观照,在千年吟咏中形成了独具东方韵味的诗学传统。

节气入诗,时序如画

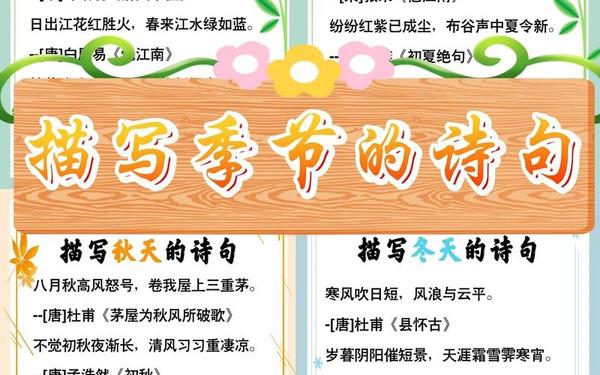

古代诗人对季节的把握往往与节气密切相连。杜甫在《立春》中写道"春日春盘细生菜,忽忆两京梅发时",立春食盘的意象承载着节令转换的仪式感。白居易《观刈麦》里"田家少闲月,五月人倍忙"的描绘,将芒种时节的农事艰辛化作诗行。这种以节气为锚点的创作方式,使诗歌既保持自然时序的客观性,又赋予主观情感的流动性。

宋代词人周邦彦在《六丑·蔷薇谢后作》中巧妙运用节气推进情感:"正单衣试酒,怅客里、光阴虚掷。愿春暂留,春归如过翼,一去无迹。"从立夏到芒种的节气转换,成为离愁别绪的具象载体。学者叶嘉莹指出,这种将天文历法与诗歌意象相结合的手法,体现了中国诗歌"天人感应"的哲学根基。

物候传情,诗意流转

四时物候在古诗中常常超越自然现象,升华为情感的象征符号。王维"红豆生南国,春来发几枝"以春芽喻相思,李商隐"留得枯荷听雨声"借秋荷诉孤寂。这些物象的选取往往对应特定节气,如寒露时节的菊花、冬至时节的梅花,都成为诗人寄寓情怀的文化符码。

苏轼《惠崇春江晚景》中"竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知",通过桃花初绽、江鸭试水的物候细节,构建起立春时节的温度感知。这种"以微知著"的创作手法,在袁行霈的《中国诗歌艺术研究》中被概括为"小景传大境"的艺术特征,即通过具体而微的物候描写,呈现季节流转的宏观意境。

农事入韵,文明印记

《诗经·豳风·七月》开创了以农事活动记录季节的先河,"八月剥枣,十月获稻"的朴素记述,将节气与生产劳动熔铸为诗。范成大《四时田园杂兴》组诗六十首,细致描摹立春鞭土牛、清明插新柳等农俗,构成南宋江南的农耕全景图。这些诗作不仅是文学创作,更是古代农业文明的活态档案。

明代《月令广义》记载:"立春日,造土牛以送寒气",这种习俗在陆游诗中化为"野老不知尧舜力,酣歌一曲太平春"的田园牧歌。美国汉学家宇文所安在《中国传统诗歌与诗学》中认为,农事诗的本质是"将时间仪式化",通过诗歌将自然时序转化为文化记忆。

生命咏叹,哲思永恒

面对四季轮回,诗人总在寻找超越时空的生命真谛。刘禹锡"自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝"的反转,张若虚"人生代代无穷已,江月年年望相似"的叩问,都将季节更替升华为对生命本质的思考。这种思考在重阳登高、冬至数九的节令习俗中愈发清晰。

王勃《滕王阁序》"天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数"的慨叹,将秋日登临的体验上升至哲学高度。日本学者吉川幸次郎在《中国诗史》中分析,中国诗人对季节的敏感源于"对生命有限性的焦虑",而诗歌创作正是"对抗时间流逝的精神实践"。

在全球化与城市化加速的今天,重读古诗中的四时小品别具深意。这些承载着中华文明基因的季节诗章,不仅为我们保存了认识自然的传统智慧,更启示着现代人重建与天地节律的精神联结。未来的研究或可深入探讨节气诗歌在当代生态美学中的转化可能,以及数字时代如何传承这种"诗意栖居"的生活哲学。当屏幕取代了星空,我们更需要从"微雨众卉新"的春分诗句中,重获感知自然的心灵能力。