中华文明数千年的演进过程中,动物始终是人类观察自然、理解世界的重要媒介。早在甲骨文中,先民便将时接触的虎、鹿、象等动物形象刻录于龟甲兽骨,这种具象化的思维方式为成语的诞生埋下种子。《诗经》"关关雎鸠"以鸟鸣起兴,《楚辞》"鸾鸟凤凰"以瑞兽喻志,动物意象逐渐脱离原始图腾崇拜,演变为承载文化密码的符号系统。先秦诸子著作中,"狐假虎威"(《战国策》)、"鹬蚌相争"(《吕氏春秋》)等寓言标志着动物成语完成了从具象到抽象的哲学飞跃。

动物成语的定型与汉语双音化进程密切相关。汉代《说文解字》系统整理象形文字,魏晋时期四字格逐渐成熟,至唐宋诗词达到鼎盛。宋代类书《太平御览》单列"鳞介部""羽族部",明代《永乐大典》收录动物相关条目逾千条。语言学家王力指出,动物成语的稳定传承得益于其"形义结合、音律和谐"的特质,如"龙飞凤舞"平仄相间,"虎头蛇尾"头尾押韵,这种音韵美感强化了语言记忆。

文化隐喻:象征体系的双重维度

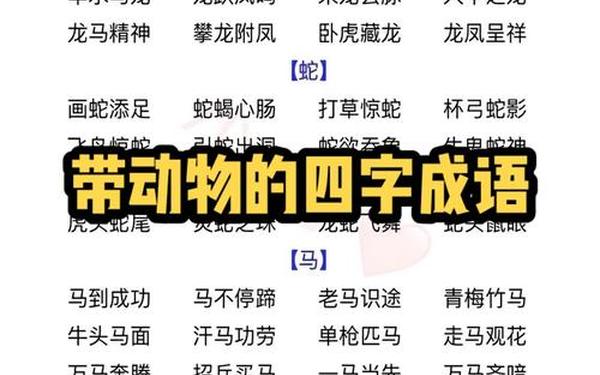

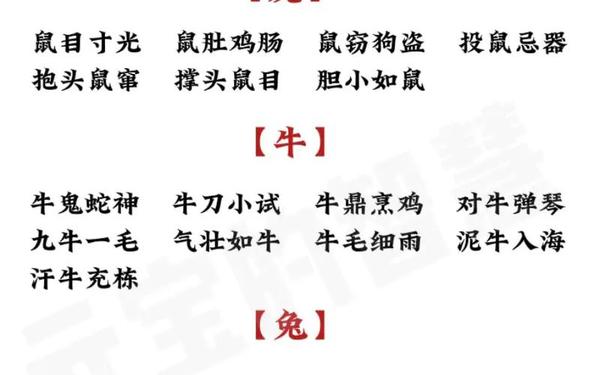

动物成语构建起庞大的象征体系,既包含对自然生灵的敬畏,也体现着社会价值的投射。祥瑞文化中,龙象征皇权(真龙天子),凤代表后德(凤凰于飞),龟鹤寓意长寿(龟鹤遐龄)。这些虚构或神化的动物,承载着集体意识中的美好期许。与之相对,现实动物往往被赋予道德评判,如"狼心狗肺"批判人性之恶,"老马识途"赞扬经验智慧。美国汉学家艾兰研究发现,中国古代动物隐喻存在"二元对立"结构,食草动物多象征温良(如鹿的恭谦),猛兽则暗示危险(如虎的凶残)。

这种象征体系在文学创作中展现强大生命力。曹植《洛神赋》用"翩若惊鸿"描摹神女风姿,苏轼《赤壁赋》借"渔樵江渚"寄托隐逸情怀。清代小说《聊斋志异》更是将狐妖形象从"狐狸精"的负面标签中解放,创造出兼具人性光辉的文学典型。这种文化隐喻的嬗变,折射出社会价值观念的动态演进。

现代应用:语言活力的跨界延伸

在当代语境中,动物成语展现出惊人的适应能力。商业领域,"快马加鞭"成为效率提升的口号,"鲲鹏展翅"被用作企业愿景的象征。广告创意者巧妙化用成语,某快递品牌将"马到成功"改为"码到成功",既保留成语韵律,又契合数字化时代特征。这种语言变异现象,印证了语言学家索绪尔"能指与所指关系任意性"的理论。

跨文化传播中,动物成语面临新的诠释空间。西方读者理解"画蛇添足"时,既可能联想到《伊索寓言》中相似的寓言结构,也可能困惑于"蛇"在中西文化中的不同象征意义。清华大学跨文化研究中心2022年研究显示,包含"龙"元素的成语在对外传播中接受度高达78%,但"狗急跳墙"等含贬义动物的成语易产生文化误读。这提示我们需要建立动态的翻译策略,既要保持语言特色,又要考虑文化差异。

教育启示:传统智慧的传承密码

动物成语作为文化基因库,在教育领域具有独特价值。儿童通过"井底之蛙"理解视野局限,借"亡羊补牢"学习纠错机制。北京师范大学认知实验室研究表明,包含动物形象的成语记忆效率比抽象成语高出32%,这种具象化特征符合认知发展规律。在台湾地区教材中,"螳螂捕蝉"被编排为生态教育素材,引导学生建立食物链概念,实现传统文化与现代科学的有机融合。

数字化时代为成语传承开辟新路径。故宫博物院推出的"神兽盲盒"将"饕餮纹"转化为潮玩形象,短视频平台兴起"成语新说"栏目,用动画形式演绎"狐假虎威"等故事。但需要注意的是,某些网络改编过度解构成语本义,如将"一马平川"戏谑为"直播带货"用语,这种娱乐化倾向可能造成文化内核的流失。教育工作者需要创新而不失守正,在保持成语本质特征的前提下探索传播新形式。

动物成语作为中华文明的活化石,既是语言艺术的精粹,更是民族思维的镜像。从甲骨文刻画到数字传播,这些四字格始终保持着强大的生命力,见证着文化的传承与创新。在文化全球化的今天,我们既要深入挖掘成语中的哲学智慧(如"庖丁解牛"蕴含的实践认知论),也要关注其在人工智能语言处理、跨文化交际等领域的应用可能。建议未来研究可侧重三个方面:建立动物成语的语义图谱数据库,开发沉浸式成语学习系统,探索成语在对外汉语教学中的模块化应用。唯有让传统语言瑰宝与现代生活深度对话,方能真正实现"如鱼得水"的文化传承。