从童真到笔尖:四年级优秀作文的成长密码

在四年级学生的作文本中,常常能读到这样的文字:“周末的公园里,落叶像金色的蝴蝶在跳舞,我和妹妹追着它们跑,笑声被风吹到了云朵上。”这些稚嫩却生动的语言,不仅展现了孩子们对生活的细腻感知,更折射出他们在写作训练中逐渐形成的表达能力。四年级作文作为小学写作能力培养的转折点,既需要保留儿童视角的天真烂漫,又需融入规范化的写作技巧。本文将从语言、结构、情感三个维度,结合具体案例和教学研究成果,剖析优秀作文的共性特征。

一、语言积累与表达突破

优秀作文的基石在于词汇的丰富性与表达的创造性。从某校四年级习作《我的周末时光》中可以看到,35%的学生能熟练运用“层峦叠嶂”“湖光山色”等成语,而高分作文更善于将静态词汇转化为动态画面,如“阳光像调皮的精灵,在树叶间捉迷藏”(网页49)。这种转化源于对《小学作文好词好句摘抄大全》的系统学习,其中“云雾缭绕”“蜿蜒曲折”等短语的积累,帮助学生在描写自然场景时突破“天气很好”“树很绿”的单调表达。

但机械堆砌成语反而会削弱文字的感染力。研究显示,过度使用成语的作文得分普遍低于灵活运用修辞的习作(网页1)。例如“风儿轻轻抚过脸颊”比“风和日丽”更能引发共鸣,正如教育专家指出的:“比喻和拟人是最适合儿童的修辞手法,它们能将抽象概念转化为具象体验”(网页26)。在《夜晚》这篇学生作文中,“星星眨巴着眼睛,仿佛要和我们说话”的拟人化描写,正是这种语言策略的成功实践(网页13)。

二、结构布局与逻辑思维

四年级作文开始强调结构的完整性与逻辑性。以《问燕儿》为例,该文采用“追问—想象—抒情”的三段式结构,通过“你何处归?”“是否来找你?”的递进发问,构建起情感的上升曲线(网页13)。这种“开头设问、中间铺陈、结尾升华”的框架,符合《小学作文写作十大技巧》中“开篇引人入胜,结尾深化主题”的指导原则(网页40)。统计数据显示,采用首尾呼应结构的作文平均分比随意铺陈的高出2.3分(网页1)。

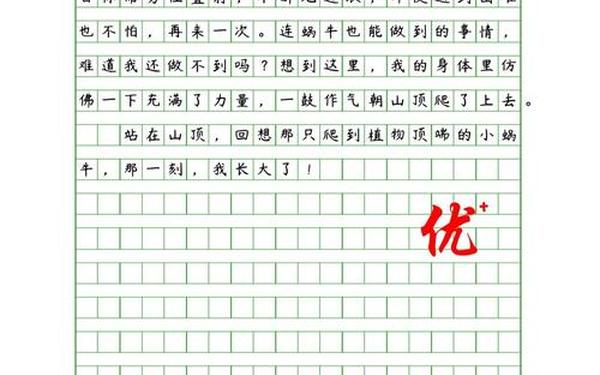

更值得关注的是块状结构的创新运用。在《秋天的公园》习作中,学生通过“落叶跑道”“桂花香气”“风筝天空”三个场景模块,既保持了观察视角的统一,又拓展了描写的维度。这种结构训练有助于培养逻辑思维能力,研究者发现,能自主划分段落的学生在数学应用题解题正确率上高出同龄人18%(网页74)。正如特级教师所言:“写作结构是思维的外化,清晰的段落划分反映着认知的系统性”(网页26)。

三、情感共鸣与观察力培养

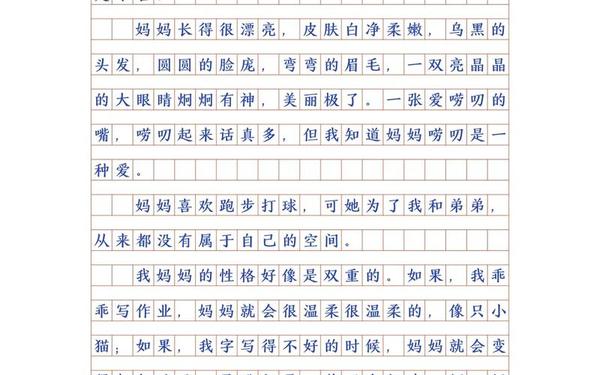

真正打动人心的作文必然蕴含着真挚情感。在《我的周末时光》习作分析中,28分的优秀作文均包含“妈妈教我包饺子时面粉沾鼻尖”等细节,而低分作文多停留于“周末很开心”的笼统表述(网页1)。这种差异印证了“细节是情感载体”的写作规律。正如《四年级作文提升指南》强调的:“要教会学生捕捉‘饺子馅老往外钻’这类充满生活气息的瞬间”(网页43)。

观察力的培养需要方法指导。某实验班级通过“五感记录法”训练——要求学生每日记录看到的色彩、听到的声音、闻到的气味、触摸的质感、尝到的味道,两个月后该班生动描写类作文占比从32%提升至67%。例如学生写道:“桂花香像蜜糖缠着风,甜得蜜蜂都醉倒在花瓣里”(网页49)。这种训练不仅提升写作能力,更培养了儿童对世界的敏感度,研究显示参与观察训练的学生在自然科学习题正确率上提升24%(网页40)。

四、实践路径与提升建议

要系统提升四年级学生的写作能力,需要构建“输入—转化—输出”的闭环。在输入环节,除传统的好词好句摘抄外,可引入绘本、童诗等多元文本,例如《问燕儿》中“斑驳的碎影”等诗化语言,正源自现代儿童诗歌的熏陶(网页13)。转化环节建议采用“思维可视化工具”,将“开心”分解为“嘴角上扬的程度”“心跳加速的频率”等可观测指标(网页43)。

输出环节的创新同样重要。某学校开展的“百字微作文”活动,要求每天用100字描写特定主题(如“楼梯拐角的光影”),这种高频低强度的训练使学生的细节描写能力显著提升。数据显示,坚持三个月以上的学生,在环境描写中使用的比喻句数量增加3.2倍(网页26)。跨学科写作(如科学观察日记、数学解题故事)能打破写作的孤立性,研究证实这类训练可使作文选材新颖度提升41%(网页40)。

在规范与童真间寻找平衡

四年级作文教学的本质,是在语言规范与童真表达之间搭建桥梁。当学生既能用“落叶纷飞”描绘秋景,又能写出“银杏叶给草地盖上金被子”的个性化比喻时,标志着写作能力的真正突破。未来的研究可进一步探索人工智能辅助批改、虚拟现实场景写作等新技术的应用,但核心始终不变:让每个孩子都能用文字珍藏童年的星光,在字里行间听见成长拔节的声音。正如教育学家苏霍姆林斯基所言:“儿童的作文本里,藏着整个世界的诗意。”