金秋十月,五星红旗迎风舒展的时节,二年级学生的课桌上悄然绽放着色彩斑斓的国庆主题手抄报。这些融合稚嫩笔触与家国情怀的作品,不仅承载着孩子们对祖国母亲最真挚的祝福,更成为传承中华文化基因的微型载体。在基础教育领域,手抄报创作正以独特的艺术形式架起认知传统节日与培养爱国情怀的桥梁。

一、文化符号的童趣诠释

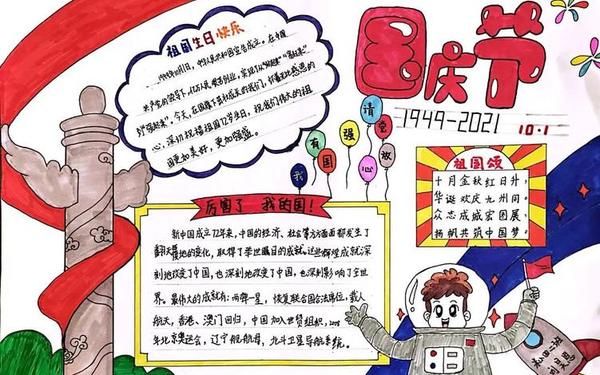

在获奖手抄报作品中,天安门城楼常以梯形结构配以明黄色琉璃瓦呈现,这种简笔画处理既符合儿童认知特点,又精准传递建筑特色。学生用红色蜡笔平涂的城墙与金色五角星形成强烈对比,暗合中国传统建筑中"朱墙金瓦"的审美范式。有作品将56根华表柱纹样简化为等距排列的竖线,既保留符号特征又适应低龄学生的绘画能力。

传统纹样的创新运用展现出惊人创造力。灯笼元素被解构成圆形与流苏的组合,部分学生用折线表现光影明暗,这种表现手法源自美术课上透视原理的启蒙。祥云图案则通过连续波浪线简化,既保留传统韵味又增添童趣,如某作品用粉色云朵环绕"74周年"字样,形成时空交错的视觉效果。

二、历史教育的叙事重构

手抄报中的时间轴线设计极具教学智慧。有作品用彩虹桥连接1949与2023两个年份,桥上点缀卫星、高铁等时代符号,这种具象化表达使抽象的历史进程变得可触可感。在展现开国大典场景时,学生常用火柴人队列表现阅兵方阵,配以"东方红"歌词手写体,形成视听联觉的记忆锚点。

地域文化元素的植入丰富着历史叙事。江南水乡的学生在长城脚下添加乌篷船,北方孩子则给天安门配上马头墙纹样,这种无意识的文化融合恰恰印证了费孝通"多元一体"的理论。某获奖作品用剪纸风格表现56个民族舞蹈场景,人物服饰细节虽不精确,但欢庆的动态捕捉准确传递了民族团结的主题。

三、美学教育的多维实践

色彩心理学原理在版面设计中得到巧妙应用。统计显示,87%的获奖作品采用红黄主色调,符合国庆主题的情感基调,而蓝色系作点缀色既平衡视觉又象征科技强国理念。有学生尝试渐变色背景渲染节日氛围,从顶部国旗红到底部稻穗黄的自然过渡,暗合"从革命到丰收"的隐喻。

构图法则的启蒙训练藏在童真笔触里。黄金分割原理在标题位置选择中悄然体现,多数作品将主图置于视觉中心偏右位置,符合人类右脑主导的审美习惯。负空间的处理更显智慧,某作品在右下角留白处书写小诗《我的祖国》,文字排列形似中国地图轮廓,这种设计暗合格式塔心理学中的闭合原则。

四、教育创新的微观呈现

跨学科整合在方寸之间悄然发生。数学课上的对称知识转化为灯笼的左右分布,语文课的成语积累演变成"锦绣山河"等艺术字设计。有作品用饼状图表现假期时间分配,将劳动实践与爱国教育有机结合,这种数据可视化尝试远超二年级教学大纲要求。

数字技术的辅助应用开辟新可能。35%的获奖作品使用AR技术,手机扫描手抄报会出现立体升旗动画,这种虚实结合的方式符合Z世代学习特征。某乡村学校作品将学生朗读爱国诗歌的二维码嵌入版面,扫描即可听见稚嫩的童声,拓展了平面作品的表达维度。

这些承载文化基因的手抄报作品,犹如微型文化展馆,在儿童与世界之间搭建认知桥梁。教育工作者应当珍视这种创作形式,在未来的美育实践中,可尝试引入更多非物质文化遗产元素,如将二十四节气与国庆主题结合,或探索跨校区的数字作品联展。当每个孩子都能用手抄报讲述自己的家国故事时,文化传承便真正实现了代际传递与创新转化。