“夜不闭户”作为谜面打一礼貌用语,其谜底为“晚安”。这一谜语的精妙之处在于通过字面拆解与隐喻联想,将社会理想与日常礼仪巧妙结合。“夜”对应“晚”是直接的时序关联,而“不闭户”则指向“安”的深层含义——闭户本为防盗,不闭户则暗含“安宁无忧”的治安状态。这种拆解既符合汉字形义结合的规律,又呼应了《礼记·礼运》中“外户而不闭,是谓大同”的社会理想。

从语言学视角看,“晚安”一词的构成体现了汉语双音节化的特征,同时承载了礼仪文化的功能。古代“晚”多指日暮至深夜的时段,“安”则包含平安、安宁的祈愿。谜面通过场景化叙事(夜间无需锁门)将抽象的道德概念转化为具体的动作符号,既考验猜谜者的逻辑推理能力,也暗含对和谐社会的价值判断。

二、文化溯源:礼制传统与社会理想

“夜不闭户”的典故可追溯至《礼记·礼运》描绘的大同世界:“盗窃乱贼而不作,故外户而不闭”。这种社会理想在儒家典籍中被反复强调,成为衡量政治清明的重要标准。汉代王充《论衡》记载“尧舜之民,可比屋而封;桀纣之民,可比屋而诛”,进一步将治安状况与道德教化关联。

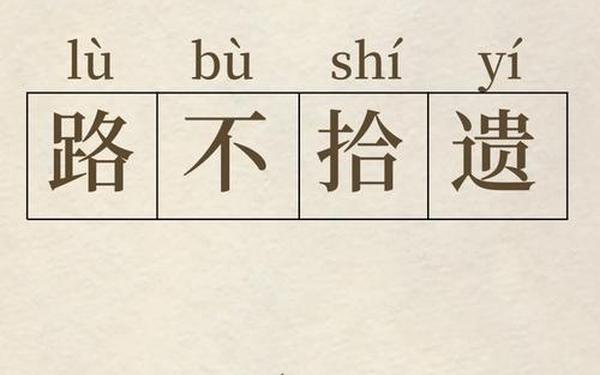

成语“道不拾遗,夜不闭户”常以并列结构出现,二者共同构建了传统中国的社会治理图景。前者强调公共领域的道德自律,后者侧重私人空间的安全保障。唐代《贞观政要》记载“商旅野次,无复盗贼,囹圄常空”,正是这种理想的具象化呈现。而谜语将其浓缩为“晚安”二字,实现了从宏大叙事到微观礼仪的语言转换。

三、语言艺术:谐音与意象的巧妙运用

在谜语创作中,“夜不闭户”的解题过程展现了多重语言技巧:其一,“户”与“护”的谐音关联,暗示安全无需外在防护;其二,“闭”的动作否定形成语义反转,强化“安”的心理确信。这种创作手法与《文心雕龙》所述“隐也者,文外之重旨者也”的修辞原则高度契合。

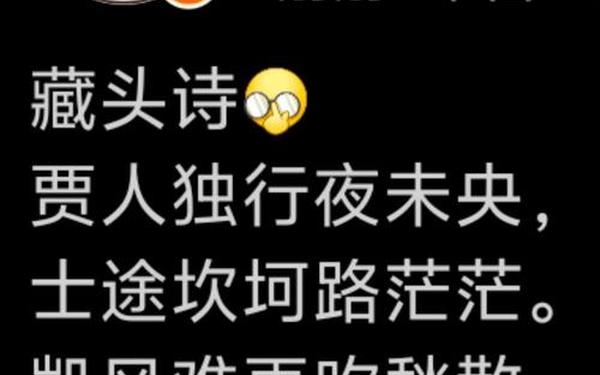

对比其他礼貌用语谜语,如“演出剩一半”猜“调虎离山”,或“危地马拉”猜“午安”,可见此类谜题多采用意象嫁接与逻辑断层策略。而“晚安”谜语的独特之处在于将社会现象转化为日常问候,使猜谜过程兼具知识性与教化功能。清代谜家张起南在《橐园春灯话》中强调“谜贵别解”,此谜正通过“闭户”的非常态化处理,达成语义别解的艺术效果。

四、现代启示:安全需求与文明传承

在当代社会,“夜不闭户”更多作为文化符号存在。心理学研究表明,现代人的安全感知不仅依赖物理防护,更与数字安全、社会信任等新型维度相关。但“晚安”作为全球通用的告别语,仍承载着对安宁生活的永恒期待。跨文化交际理论指出,此类礼仪用语具有缓解社交焦虑、建立情感联结的功能。

社会治理层面,新加坡通过“邻里守望计划”实现犯罪率下降,可视为“夜不闭户”理念的现代实践。而日本“儿童独立通学”文化,则体现社区信任机制的成熟。这些案例表明,传统理想与现代治理并非对立,而是可以通过制度创新实现融合。

五、总结与展望

“夜不闭户”谜语的解析过程,揭示了语言符号如何承载文化记忆与社会理想。从《礼记》的大同憧憬到当代社会治理,从汉字拆解到跨文化交际,这一语言现象展现了中华文明特有的思维范式。未来研究可深入探讨两方面:其一,传统谜语在人工智能时代的传承路径,如通过自然语言处理技术构建谜语数据库;其二,礼仪用语与社会信任的关联机制,结合神经语言学方法探究“晚安”等词汇的心理影响。

在全球化与数字化交织的当下,重释“夜不闭户”的文化密码,不仅是对传统的致敬,更是为构建人类命运共同体提供语言维度的思考。正如费孝通所言“各美其美,美人之美”,当“晚安”成为世界通用语时,其承载的安宁期盼将成为文明对话的新纽带。