在商业交易、法律程序或日常事务中,委托书作为一种法律文书,既是权责划分的依据,也是风险控制的工具。根据司法部统计,2024年全国公证机构办理的委托公证数量超过180万件,反映出其在现代社会中的广泛应用。本文结合现行法律规范与实务案例,系统剖析委托书的核心要素与规范要求。

一、法律效力与规范依据

委托书的法律效力源于《民法典》第919条对委托合同的定义,其本质是委托人单方授权行为。司法部明确要求,委托书内容需体现委托人真实意愿,且不得违反法律强制性规定。例如在不动产处置中,司法部特别规定“禁止办理全权委托公证”,旨在防范恶意转移财产的风险。

从实务角度看,委托书的效力认定需满足三项要件:主体适格(委托人具备完全民事行为能力)、意思表示真实(无胁迫或欺诈)、内容合法。2023年北京某房产纠纷案中,法院因委托书未明确售房价格范围而判定超权代理无效,印证了权限限定的必要性。这表明委托书既是权利凭证,也是责任划分的关键证据。

二、格式要素与内容框架

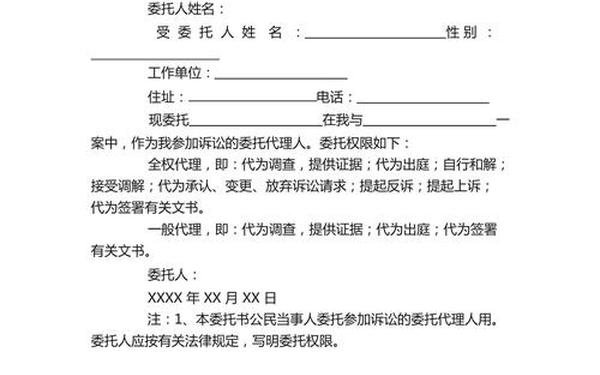

规范化的委托书需包含六大核心要素:委托人/受托人身份信息、委托事项、权限范围、期限约定、责任条款、签署确认。广州市仲裁委的指引文件强调,缺少任一要素均可能导致文书无效。例如在网页45提供的范本中,委托权限被细化为“提交材料、接受调查”等具体行为,避免概括性表述引发的争议。

在结构编排上,国家标准建议采用“标题—正文—签署”的三段式框架。正文部分需分层表述:基础信息模块需列明身份证号、联系方式等身份识别要素;权限条款建议采用“禁止性列举+授权性说明”的双向限定,如某公司委托书中明确“受托人无权代收超过10万元的款项”;时效条款则应注明起止日期,特殊情况下可附加条件生效条款,例如“至房产过户登记完成之日止”。

三、场景化应用与变体设计

不同应用场景对委托书有差异化要求。个人事务委托(如代领证件)侧重身份关系证明,通常需附加委托人身份证复印件;企业委托则需加盖公章并注明统一社会信用代码,如网页19中的公司收款委托书包含开户银行、账号等商事要素;跨境委托还需进行领事认证,范本中要求中英文对照及公证机构签章。

特殊领域存在专门格式要求。诉讼委托书须明确“特别授权”事项,根据《民事诉讼法》第62条,承认、放弃诉讼请求等权限必须单独列明;房产委托书需附产权证明,且司法部规定“转委托需提供原始委托文件”。这些专业要求体现法律文书设计的精细化趋势。

四、撰写技巧与风险防范

文书撰写需遵循“明确性、完整性、合规性”三原则。避免使用“全权代理”等模糊表述,代之以“代为签署合同”“办理抵押登记”等具体行为描述。网页65指出的常见错误包括:概念混淆(如将“代理”误为“代表”)、逻辑断层(权限与事项不匹配),这些细节瑕疵可能影响文书执行力。

风险防控需建立三级核查机制:形式审查(要素完整性)、实质审查(权限合理性)、法律审查(内容合法性)。建议参考网页43的公证材料清单,对房产委托同步提供婚姻状况证明,防范夫妻共同财产处置纠纷。电子化时代,部分地区已试点区块链存证委托书,通过时间戳固化文件效力,这或将成为未来发展方向。

作为连接法律行为与现实效力的纽带,委托书的规范化建设既是个人权益保障的基础,也是市场经济有序运行的基石。随着《电子签名法》的修订完善,委托书的数字化应用将突破时空限制,但核心要素的严谨性要求不会改变。未来研究可深入探讨人工智能辅助文书生成的合规边界,以及跨国委托中的法律冲突解决机制,这将推动委托制度在新技术环境下的适应性发展。