婚姻作为人生的重要里程碑,婚假不仅是法律赋予劳动者的合法权益,更是平衡工作与生活的重要机制。随着社会对劳动者权益保护的重视,婚假申请书的规范性与合理性逐渐成为职场人士关注的焦点。如何通过简明扼要的申请理由与规范文书获得假期审批,既考验个人沟通能力,也反映企业的人文关怀程度,这一过程蕴含着法律规范、职场礼仪与组织管理的多重逻辑。

法律依据与政策差异

我国《劳动法》与《人口与计划生育条例》共同构建了婚假制度的基本框架,普通婚假为3天,晚婚群体可额外享受7-20天不等的延长假期。但政策执行层面存在显著地域差异:四川省规定晚婚假增加20天,新疆维吾尔自治区则对晚婚者给予10天奖励,而云南省将婚假与路程假合并计算为18天。这种差异要求申请者必须查阅属地政策,例如某在沪企业员工若引用四川晚婚假规定,可能导致申请无效。

政策执行中还需注意时间效力问题。2021年修订的《人口与计划生育法》取消晚婚晚育表述后,部分地区仍保留地方性法规中的福利条款。如河南省人社厅明确表示,在新政策出台前继续执行原晚婚假标准。这种法律衔接期的特殊情形,要求申请者主动向人力资源部门核实最新政策,避免因信息滞后影响权益主张。

核心要素与材料规范

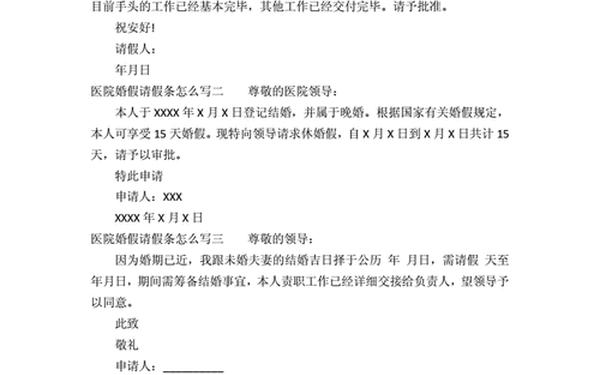

标准婚假申请书包含六大要件:明确称谓、法定事由、休假时段、工作交接说明、合规附件及规范落款。以网页1的范文为例,"本人于20xx年x月x日登记结婚,属于晚婚"的表述既阐明法律依据,又标注申请人身份特征,符合《劳动合同法》第二十九条关于如实告知义务的要求。附件材料通常包括结婚证复印件,个别企业要求提供婚姻登记查询单,以防止虚假申报。

请假时段的精确性直接影响审批通过率。某互联网公司案例显示,将婚假拆分为"11月22-23日、26-29日"的碎片化申请,较连续休假更易获得批准。这种分段策略既能体现对工作连续性的考量,又符合《职工带薪年休假条例》中"统筹安排"的原则。但需注意,部分地区如北京市明确规定婚假应一次性休完,分段申请可能违反地方规定。

沟通策略与文本优化

申请理由的表述需在法理刚性与人情柔性间取得平衡。对比网页15两版申请文本,"根据国家有关婚假规定"的泛化表述,不如具体引用《XX省人口与计划生育条例》第X条更具说服力。而"工作已交接完毕"的承诺,较单纯强调法定权利更能展现职业素养。某制造业企业的内部调查显示,包含工作交接方案的申请通过率高出普通文本27%。

文化适应性调整同样重要。跨国企业员工需注意,外籍管理者可能不了解"晚婚"概念,应补充说明"男性满25周岁、女性满23周岁"的具体标准。互联网行业则流行使用协同办公系统提交电子申请,此时需在正文首行添加"【婚假申请】"标签以便快速识别。某科技公司的OA系统数据显示,规范标签使平均审批时长缩短1.8个工作日。

争议预防与权益维护

时效性争议是常见纠纷类型。尽管法律未限定婚假申请期限,但企业规章制度中"登记后半年内有效"的条款具有约束力。某劳动争议案例中,员工在结婚登记11个月后申请婚假被拒,仲裁机构支持企业依据公示过的《员工手册》作出的决定。这提示劳动者入职时应仔细阅读休假制度,及时保存相关证据。

特殊情形处理考验申请者的应变能力。军队配偶、涉外婚姻等群体常面临政策适用困惑。如军婚依法享受额外30天探亲假,但需与婚假合并使用时,应明确标注"军婚特别假期"。跨国婚姻者则需注意,境外登记的结婚证明须经领事认证方可作为申请依据。某外资企业曾因不认可公证文书引发诉讼,最终被判补发婚假工资并道歉。

从法律文本到职场实践的转化过程中,婚假申请既是权益主张的技术操作,更是劳资沟通的艺术表达。随着"Z世代"进入婚育高峰,电子化申请、弹性休假等新型模式正在重塑传统文书范式。未来研究可关注数字化转型对休假管理的影响,以及新型用工形态下婚假权益的保障机制。对于劳动者而言,掌握法律规范、企业制度与沟通技巧的三重知识,方能在工作与生活的平衡木上稳健前行。