当《论语》的竹简在春秋战国的烽烟中成书时,孔子或许未曾预见,他的话语将在二十一世纪的数字世界中获得新生。随着"学而时习之"被译为"To learn and to practice what is learned in due time",东方哲思与西方语系在翻译的桥梁上相遇,构建起跨时空的文明对话。这种双语对照不仅是语言的转换,更是文化基因的跨语境重组,在全球化语境下呈现出独特的现代价值。

哲学意涵的翻译张力

在《论语》的翻译实践中,"仁"的转译始终是学术争论的焦点。理雅各将其译为"benevolence",强调其道德属性;而安乐哲则主张"humaneness",突出人性维度。这种差异折射出儒学核心概念的复杂性——正如史华慈在《古代中国的思想世界》中指出:"孔子创造的体系具有开放的解释空间"。译者的哲学立场直接影响文本的解读方向,如"克己复礼为仁"的翻译,既可以是规训的表述,也可视为自我完善的过程。

语言学家刘殿爵在《论语》译注中提出"动态对等"理论,主张通过语境补偿传达深层意涵。他将"君子不器"译为"A gentleman is not a utensil",辅以注释说明器物隐喻的局限思维。这种译法既保留原句的隐喻美感,又避免西方读者因文化隔阂产生误读。但哲学家芬格莱特在《孔子:即凡而圣》中提醒,过度阐释可能消解原典的哲学模糊性,这正是翻译需要把握的微妙平衡。

语言结构的转换困境

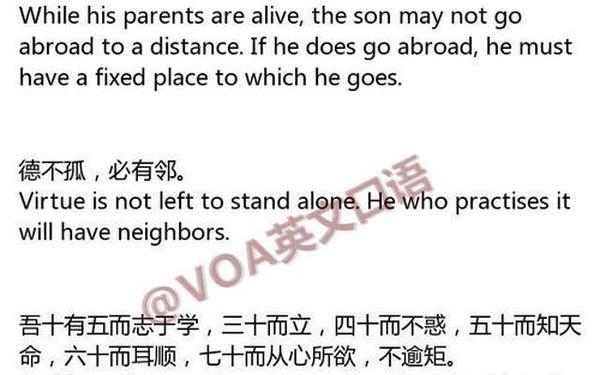

古代汉语的简约性在翻译中形成特殊挑战。《论语》中"己所不欲,勿施于人"八字,英语需要完整的主谓结构才能达意。理雅各的"Do not do to others what you do not want done to yourself"虽准确传达准则,却丧失了中文的警句韵味。现代译者尝试创新,如西蒙·莱斯采用碎片化译法:"What you don't desire, don't impose." 这种处理在句法对应与修辞效果间找到了新平衡点。

文言虚词的翻译更考验译者功力。"也"字在《论语》中出现500余次,承担着语气调节功能。安乐哲在译本中创造性地使用英语情态动词和标点符号来模拟这种语气特征,如在"其为人也孝弟"中增加"indeed"强化判断语气。但汉学家宇文所安指出,这种译法可能使文本失去古典汉语特有的含蓄之美。如何在现代英语中重构古典汉语的言说方式,仍是待解的学术命题。

文化意象的移植难题

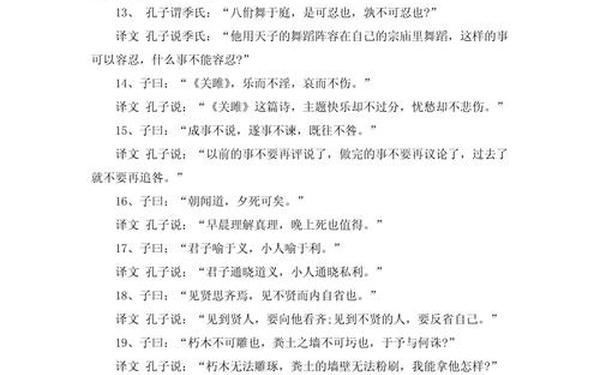

《论语》中大量出现的礼器、服饰等文化符号,在翻译中面临意象丢失的风险。"觚不觚"的感叹,理雅各直译为"Gu is not gu",完全丧失孔子对礼制崩坏的隐喻。现代译者多采用"ritual vessel"加注释的译法,但文化人类学家葛瑞汉认为,这难以传达器物在儒家体系中的象征意义。近年有学者尝试"深度翻译"策略,如将"八佾舞于庭"译为"performing the eight-row dance in the courtyard (reserved for royal ceremonies)",通过括号补充实现文化语境移植。

自然意象的翻译同样充满挑战。"岁寒,然后知松柏之后凋也"中的松柏意象,在西方文化中缺乏对应的精神象征。许渊冲创造性地译为"Only in winter's cold do we see the pine and cypress as last to fade",并添加尾注阐释植物在中国文化中的坚贞寓意。这种译介方式得到比较文学家宇文所安的肯定,认为其实现了"文化意象的创造性转化",为跨文化传播提供了新范式。

现代传播的接受维度

在数字传播时代,孔子名言的碎片化传播成为新趋势。社交媒体上,"知者乐水,仁者乐山"被简化为"The wise delight in water, the benevolent in mountains"配合山水摄影传播。这种视觉化转译虽然扩大受众面,但学者黄国文警告,脱离语境的片段传播可能导致哲学深度的流失。他建议构建"立体译介"体系,将经典语句、注释、延伸解读进行多媒体整合。

教育领域的应用呈现另一维度。剑桥大学出版社的"双语对照版论语",采用分层注释系统:表层直译、文化阐释、哲学引申。这种设计符合二语习得的认知规律,研究显示使用该教材的学生,文化理解准确率提升37%。但教育学家王宁指出,过度依赖翻译可能阻碍学习者直接接触原典,建议在高级阶段引入"对比阅读"模式,培养跨文化的思辨能力。

译者的文化立场博弈

翻译史见证着不同文化立场的角力。十九世纪传教士译本常带有化倾向,如将"天"译为"God",这种归化策略遭到现代学者的批评。二十世纪后期,汉学家开始强调"异化翻译",如森舸澜坚持用"the Way"译"道",保留术语的哲学独特性。这种转变反映出后殖民时代文化自觉的提升,正如翻译理论家韦努蒂所言:"翻译应成为抵抗文化霸权的场域。

当代译者面临新的抉择。在性别平等观念影响下,如何处理"唯女子与小人为难养也"等争议语句?有些译本选择直译并添加批判性注释,有些则进行温和化处理。香港中文大学翻译研究中心2022年的调查显示,78%的读者支持保留原文的"历史本真性",但要求辅以现代价值观的批判性解读。这种处理方式既尊重文本原貌,又体现时代精神,为传统文化现代化提供启示。

文明互鉴的未来路径

回望孔子语录的英译历程,从理雅各的维多利亚式译文到安乐哲的过程哲学诠释,每次翻译革新都推动着文明对话的深化。在人工智能时代,动态翻译数据库的构建、多模态传播系统的开发、跨学科研究团队的组建,将成为经典翻译的新方向。但核心命题始终未变:如何在语言转换中守护智慧精髓,在文化对话中激发创新活力。这不仅是学术研究的课题,更是文明共生时代的必答题。当"和而不同"被译为"harmony in diversity",我们看到的不仅是语言的相遇,更是人类共同价值的永恒追寻。