在明代吴承恩笔下的《西游记》中,一个充满东方奇幻色彩的宇宙图景被徐徐展开。这部以玄奘西行取经为历史原型的章回体小说,通过神魔斗法的叙事框架,构建了涵盖天宫、地府、人间、妖界的立体空间体系。从东海龙宫到火焰山,从五庄观到女儿国,每个场景都蕴含着独特的文化密码。现代学者李劼在《中国文学史》中指出,这种多维空间的设置不仅拓展了叙事维度,更暗合了道教"三界"与佛教"六道"的哲学概念。

在影视改编作品中,美术设计团队常通过视觉符号强化这种宇宙观。1986年央视版《西游记》用云雾缭绕的天庭蟠桃会场景,既保留了传统水墨画的空灵感,又通过现代光影技术展现了天界的庄严。而张纪中版对幽冥地府的呈现,则运用冷色调与扭曲建筑结构,将生死轮回的抽象概念转化为具象视觉语言。这些影像化的尝试,印证了法国符号学家罗兰·巴特关于"神话是集体表象系统"的论断。

人物谱系的文化解码

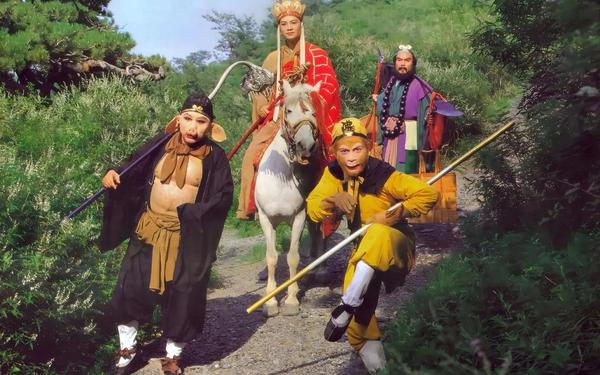

取经团队的四位主角构成极具张力的角色矩阵。孙悟空的"石猴-妖王-斗战胜佛"三重身份转变,折射出明代心学"破心中贼"的哲学命题。猪八戒的贪嗔痴与沙僧的隐忍形成鲜明对比,正如台湾学者龚鹏程所说,这是人性弱点的具象化呈现。唐僧作为凡胎肉身的领导者,其慈悲与迂腐的二元性,恰是儒家"内圣外王"理想的现实困境。

影视形象塑造中,六小龄童的孙悟空扮相成为文化符号的典范。其脸谱借鉴了京剧武生的勾脸技法,金箍棒舞动时的轨迹暗合太极图式,这种传统戏曲程式与现代影视美学的融合,创造了独特的视觉记忆点。而周星驰在《西游·降魔篇》中对孙悟空的全新诠释,通过暗黑系造型解构传统英雄形象,这种颠覆性创作引发的争议,恰恰印证了英国文化研究学者斯图亚特·霍尔的"编码/解码"理论。

宗教哲学的视觉转译

作为儒释道思想的集大成者,《西游记》在第八回"心猿归正"中通过如来手掌的意象,将佛教"万法唯心"的哲理具象化。车迟国斗法则以诙谐笔触展现三教博弈,虎力大仙求雨失败的情节,暗含对道教符箓派流弊的讽喻。美国汉学家浦安迪在《明代小说四大奇书》中分析,这种宗教元素的戏剧化处理,实则是晚明三教合一思潮的艺术映照。

视觉呈现方面,动画电影《大圣归来》创造性地将五行山具象为冰封枷锁,用冰雪消融隐喻心性解脱。徐克《西游伏妖篇》中九宫真人的"随心随性"大法,通过粒子特效将"空有不二"的佛理转化为动态视觉奇观。这些改编案例验证了德国艺术史家沃林格的观点——抽象冲动总在寻求将精神内容转化为可感知的形式。

传播载体的时代嬗变

从明代金陵世德堂刻本到现代电子书,《西游记》的载体演变本身就是部传播史。清代《新说西游记图像》首创图文并茂的刊刻形式,其中200余幅木版插图将文字意象转化为视觉符号。日本浮世绘画师葛饰北斋创作的《西游记》系列版画,融合狩野派技法与町人审美,成为跨文化传播的典型案例。

数字时代催生了新的阐释可能。网易游戏《梦幻西游》将取经故事重构为开放式叙事空间,玩家选择影响剧情走向的设计,印证了罗兰·巴尔特的"作者之死"理论。故宫博物院推出的"数字西游记"项目,运用VR技术重现御马监、蟠桃园等场景,这种沉浸式体验使经典文本焕发新生机。正如麦克卢汉所言,媒介即讯息,每次技术革命都在重塑经典的阐释维度。

文化符号的全球旅行

《西游记》的跨文化传播创造了独特的"西游学"现象。英国汉学家韦利1942年的节译本《Monkey》在西方掀起东方热,其删减策略引发关于文化过滤的学术讨论。美籍华裔作家汤亭亭在《孙行者》中,将齐天大圣重构为美国亚裔的文化图腾,这种创造性误读印证了萨义德的"理论旅行"概念。

在视觉艺术领域,日本漫画家鸟山明的《龙珠》将金箍棒变为伸缩胶囊科技产物,法国漫画家墨比斯创作的《阿扎克》系列则借鉴了火焰山场景的奇幻设定。这些改编案例构成文化学者霍米·巴巴所说的"第三空间",在杂糅中催生新的意义可能。2016年大英博物馆"明代艺术展"中,明代《西游记》绘本与欧洲骑士文学抄本并置展出,这种跨时空对话揭示了人类共同的神话叙事基因。

作为中华文化的超级符号,《西游记》在文本与影像的双重维度中持续生长。从木刻版画到数字建模,从戏曲舞台到虚拟现实,每次媒介革新都在拓展其阐释空间。未来的研究或可关注新媒体语境下的交互叙事,或深入探讨人工智能创作对经典重构的影响。这部历久弥新的东方史诗,仍在等待新的"取经人"续写其文化传奇。