在人类复杂的情感光谱中,"害怕"如同基底色般贯穿于所有文明的语言体系。当原始人面对雷火战栗时,当游子夜行荒径心跳加速时,当现代人在未知前踟蹰时,这种生物本能催生的情感早已超越简单词汇,在汉语词库中衍化出二十余种近义镜像。这些看似相近的词汇,实则构成了观察人类心理机制的棱镜,折射着文化积淀、心理层级与表达艺术的精微差异。

语义的微妙分野

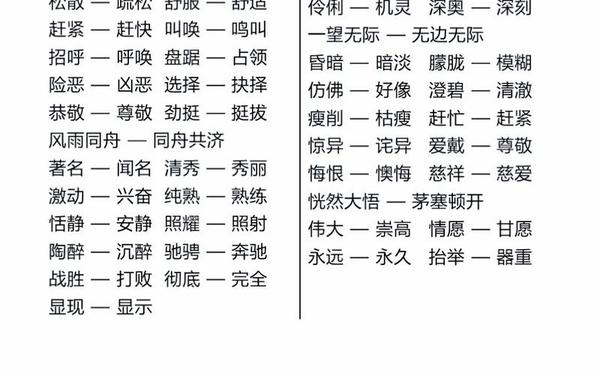

在《说文解字》的训诂传统下,"惊恐"与"恐慌"这对近义词的差异犹如水墨画中的浓淡变化。"惊恐"更强调瞬间的应激反应,如《水浒传》中杨雄突遭暗算时的"惊魂未定";而"恐慌"则指向群体性的持续焦虑,恰似经济危机中蔓延的集体不安。这种差异在认知语言学中被称为"概念范畴化",即人类通过语言对模糊情感进行精确切分。

神经科学研究发现,"畏惧"与"惧怕"的脑区激活存在差异:前者关联杏仁核与前额叶皮质的协同作用,暗示着理性评估的成分;后者则更多激活自主神经系统,呈现更原始的生理反应。这种神经机制的分野,印证了古汉语中"畏"字从"鬼"而"惧"从"心"的造字智慧。

语境的多维适用

在文学创作的炼金术中,词汇选择决定着情感张力。张爱玲笔下的"发憷",将上海弄堂女子的怯懦刻画得入木三分;老舍用"胆寒"形容北平冬日刺骨的冷,使寒意穿透纸背。这些方言词的选择,恰如罗兰·巴特所言:"地域性词汇是情感的地方志"。

跨文化比较显示,英语用"phobia"特指病理性恐惧,而汉语"忌惮"则蕴含儒家文化对礼法的敬畏。这种差异在全球化语境下产生有趣碰撞:当"社交恐惧"直译为"社恐",既保留了病理特征,又融入了汉字特有的意象联想。

心理的层级建构

发展心理学研究表明,儿童2-4岁会经历从具体"怕黑"到抽象"畏惧失败"的语义跃迁。这个过程伴随着前额叶皮质的髓鞘化,使情感表达从"胆怯"的生理描述,发展到能理解"恐怕"蕴含的或然性判断。这种神经发育与语言习得的同步性,印证了维果茨基"思维与言语共生"的理论。

在临床治疗领域,认知行为疗法特别区分"恐惧"与"焦虑":前者有明确对象,后者是弥散性不安。这种区分在汉语近义词系统中早有体现,如"惶恐"强调当下的心慌,"忧虑"则指向未来的不确定性。治疗师常引导患者用精确词汇拆解情绪,这种语言干预的有效性已在fMRI脑成像研究中得到验证。

表达的修辞策略

网络时代的语言创新赋予传统词汇新生命。"怂"作为"胆怯"的戏谑变体,通过字形解构消解了恐惧的严肃性;"方了"(慌的谐音)则以萌化表达实现情感疏离。这种解构与重构,印证了巴赫金狂欢化理论在现代汉语中的实践。

在政治修辞学中,词汇选择具有意识形态暗示。比较"维稳"话语中的"恐慌管理"与民间叙事中的"心慌",可见官方话语偏好病理隐喻,而民间表达更侧重主观体验。这种话语权的博弈,在危机传播研究中被称为"恐惧的语义政治学"。

词语照亮的情感迷宫

当我们在近义词丛林中穿行,每个选择都是对情感的地貌测绘。从"临深履薄"的古典敬畏到"细思极恐"的现代焦虑,汉语恐惧词群的演变史,本质上是部精神现象学。未来研究可深入方言恐惧表达的民族志记录,或借助语料库分析恐惧隐喻的代际变迁。正如维特根斯坦所言:"语言的界限即世界的界限",解锁恐惧的词汇密码,或许能帮助我们更从容地行走在充满不确定的人间。