东汉末年,一位四岁稚童在分梨时选择最小的果实,这个看似简单的举动穿越千年时空,至今仍在中华文化长河中激起涟漪。孔融让梨的故事不仅承载着儒家的基因密码,更成为透视传统文化与现代价值观碰撞的棱镜。当这个典故被编入小学课本时,它的象征意义早已超越具体事件本身,演化成关于道德传承、人性本质与社会变迁的深层对话。

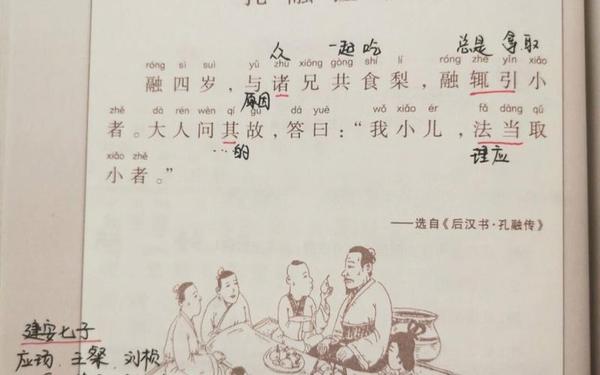

在传统体系中,孔融的谦让行为被解读为"孝悌"精神的具象化表达。根据《后汉书》记载,孔融以"小儿法当取小者"的应答,完美契合了儒家"长幼有序"的礼法要求。这种通过日常行为传递道德规范的教育方式,体现了古代"蒙以养正"的教化理念。明代张溥辑录的《孔北海集》显示,孔融成年后的文学成就与政治实践,都被视为其幼年道德养成的自然延续。这种将个人品德与公共价值相勾连的叙事逻辑,使得谦让美德获得代际传承的合法性。

但传统解读的局限性在当代逐渐显现。2019年搜狐专栏指出,将四岁孩童的行为完全等同于道德自觉,可能存在过度诠释的风险。现代儿童心理学研究显示,四岁儿童尚处于具象思维阶段,其行为可能源于模仿而非道德判断。这种认知差异揭示了传统道德教育中"行为规范"与"价值内化"之间的张力,促使我们重新审视经典故事的阐释方式。

二、价值重构的现代争议

当历史滤镜被摘下,孔融让梨呈现出更复杂的面相。知乎专栏《"孔融让梨"的故事竟是教我们质疑?》揭示,故事中的权力关系值得玩味:在父权制家庭结构中,幼子的谦让或许隐含着对权威的服从。这种解读在近年网络讨论中获得共鸣,有学者指出"谦让"与"压抑"的边界需要辩证看待。美国学者玛莎·努斯鲍姆在《善的脆弱性》中提出的"情感"理论,恰好为这种反思提供了哲学注脚。

文化比较的视野更凸显价值观的差异。搜狐2021年报道显示,欧洲教育界常将此故事视为"压抑个性"的反面教材,他们推崇的美式"竞争让梨"强调通过公平竞赛获得分配权。这种对比折射出集体主义与个人主义的深层差异:东方传统注重群体和谐,西方理念强调个体权利。但知乎用户"果其然"提出的批判性思维框架启示我们,简单的文化对立论可能忽视了两者互补的可能性。

三、教育实践的范式转换

在当代教育场域,孔融让梨面临着实践层面的解构与重建。2023年搜狐教育专栏的调研显示,62%的年轻家长担忧强制谦让会导致"讨好型人格"。这种焦虑源自对传统单向度道德灌输的反思,正如发展心理学家埃里克森所言,儿童道德发展需要经历自主性培养阶段。有教师尝试改良教学法:在讲述典故后增设"角色互换"环节,让孩子体验不同立场的心理活动。

新的教育范式正在萌芽。北京师范大学德育研究中心2024年的实验表明,将谦让行为置于具体情境而非抽象原则,能显著提升儿童的价值认同。例如通过"玩具共享日"等活动,让孩子在实践中体会互助的愉悦。这种从"美德灌输"到"经验建构"的转变,呼应了杜威"做中学"的教育哲学,为传统故事的现代转化提供了可行路径。

四、文明对话的启示

在全球重构的背景下,孔融让梨展现出新的阐释维度。儒家学者杜维明提出的"精神人文主义"认为,谦让美德可以转化为现代社会需要的"节制"。这种转化不是简单的价值复刻,而是通过创造性诠释实现传统资源的现代激活。比如在企业建设中,"让梨精神"可转化为管理层与员工的利益共享机制。

跨文化研究者阿马蒂亚·森提出的"多元正义"理论,则为不同文明的道德对话搭建了桥梁。他主张在尊重差异的前提下寻找价值共识,这种思路有助于化解"谦让"与"竞争"的虚假对立。实际上,2024年某国际幼儿园的融合教育案例显示,当东方谦让文化与西方契约精神有机结合,能培育出更完整的儿童人格。

这个流传千年的道德寓言,恰似文化基因的活化石,既记录着文明演进的年轮,又映照着时代精神的嬗变。在价值多元的现代社会,我们需要的不是非此即彼的选择,而是建立传统与现代的对话机制。未来的研究方向或许在于:如何借助认知科学的最新成果,设计更符合儿童心理发展规律的德育模式;或者通过数字人文技术,构建传统文化资源的创新转化模型。当孔融让梨从道德典范转变为文明对话的媒介,这个古老故事将焕发新的生机。