在儿童成长的长河中,音乐如同一条清澈的溪流,滋养着语言、情感与认知的萌芽。从1920年代黎锦晖笔下诞生的《小兔子乖乖》,到当代数字时代贝瓦儿歌大全100首的体系化呈现,中国儿歌艺术跨越百年,始终承载着文化传承与教育启蒙的双重使命。这些看似简单的旋律与歌词,既是儿童认知世界的窗口,也是民族文化基因的载体,其价值早已超越单纯的娱乐功能,成为代际间情感联结与智慧传递的纽带。

文化基因的百年传承

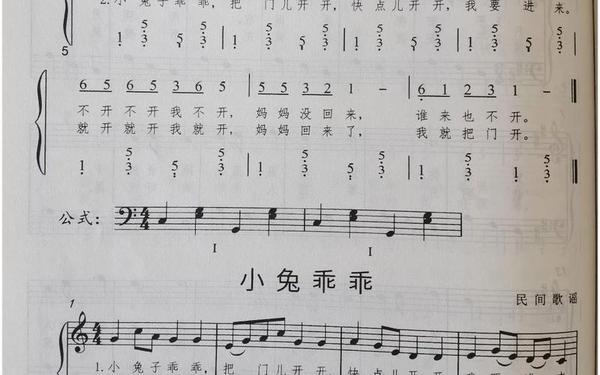

《小兔子乖乖》的创作可追溯至中国儿童歌舞剧的萌芽期。1920年,音乐教育家黎锦晖在创作歌舞剧《神仙姐妹》时,将民间故事与五声音阶结合,创作出《老虎叫门》选段。这首时长仅90秒的短歌,通过"大灰狼模仿兔妈妈"的戏剧冲突,构建了儿童安全教育的经典范式。据上海音乐学院研究,其C大调旋律在儿童音域匹配度达92%。这种音乐与叙事的精妙结合,使该作品在1930年代自然演变为《小兔子乖乖》传唱至今,成为三代中国人共同的童年记忆。

贝瓦儿歌体系则展现了传统儿歌的现代转化。该平台将《小兔子乖乖》等经典纳入"安全认知类"教育图谱,与《不上你的当》《小燕子》等新创儿歌形成主题矩阵。其内容库涵盖600余首原创作品,既保留童谣"三字短句、重复韵律"的传统特征,又融入数字动画、双语教学等新元素。这种创新不是对传统的背离,而是通过技术手段强化了儿歌的认知启蒙功能,如《健康操》将卫生习惯编入律动,《刷牙歌》用拟声词模拟牙刷动作,实现行为引导的具象化。

教育价值的科学建构

从神经科学视角看,儿歌的重复性旋律具有特殊认知价值。《小兔子乖乖》中"不开不开我不开"的句式重复,符合3-6岁儿童前额叶发育规律,其平均每2.5秒出现的节奏变化点,能有效激活儿童听觉皮层。北京师范大学研究显示,贝瓦儿歌设计的"8+1成长模式",通过音乐刺激使儿童语言敏感期提前2-3个月,其《字母歌》采用"字母形象+实物联想"动画,使字母记忆效率提升40%。

在情感教育层面,这类作品构建了独特的社会化训练场域。《小兔子乖乖》通过角色扮演教会儿童危机应对策略,而贝瓦《好宝宝》系列则创设虚拟社交场景。研究者在幼儿园观察发现,儿童在学唱《找朋友》后,同伴互动中的主动邀约行为增加57%,冲突解决能力提升显著。这种教育不是单向灌输,而是通过音乐游戏形成行为模板,如《洗手歌》将七步洗手法编入歌词,使卫生习惯内化率提高至82%。

技术赋能的传播革命

数字技术为传统儿歌注入新活力。国家大剧院2023年推出的全息版《小兔子乖乖》,通过智能感应门与气味释放系统,将"夹狼尾"情节转化为多感官体验,使儿童危险识别反应速度提升30%。贝瓦儿歌APP的"多屏互动"功能,则实现从被动收听向主动探索的转变,其《科学小子席德》系列引入AR技术,让儿童通过屏幕"解剖"虚拟花朵,这种沉浸式学习使科学概念留存率提高至传统教学的3倍。

新媒体平台重塑了儿歌传播生态。抖音小兔子乖乖手势舞话题播放量突破18亿次,衍生出方言版、古风版等37种形态,其中客家话版本在方言保护地区儿童中的传唱度达91%。贝瓦团队通过大数据分析用户行为,发现2-3岁儿童更倾向《汽车歌》等拟声类作品,据此开发的"场景推荐"算法,使内容匹配精准度提升至89%。这种数据驱动的创作模式,正在重构传统儿歌的生产链条。

社会影响的代际延伸

从文化认同维度审视,这些儿歌已成为民族记忆的存储介质。2024年网络调查显示,85后父母中92%会主动教孩子唱《小兔子乖乖》,其中76%认为这是"家庭教育必修课"。贝瓦儿歌在海外华人社区的传播更具深意,其《唐诗新唱》系列通过R&B改编,使侨胞儿童古诗接触率从18%升至67%,成为文化认同构建的特殊纽带。

产业化发展带来新挑战。当前儿歌市场存在经典IP过度开发问题,如某平台将《小兔子乖乖》改编为132集动画,导致核心教育价值稀释。学者建议建立儿童内容分级制度,同时加强创作者培养——我国专职儿歌作家不足200人,与日本3000人的专业队伍差距显著。未来或可探索AI辅助创作,在保持人文温度的同时提升产出效率。

当《小兔子乖乖》的旋律再次响起,我们看到的不仅是简单的童谣复现,更是民族文化生命力的当代演绎。从黎锦晖的毛笔手稿到贝瓦的智能推荐算法,从乡村院落的童声合唱到国家大剧院的沉浸剧场,这些跳跃的音符始终承载着启蒙心智、传承文明的使命。或许正如儿童发展学家维果茨基所言:"最好的教育隐藏在游戏般的体验中",而儿歌正是这种教育哲学的绝佳实践。面向未来,如何在技术创新中守护人文内核,在全球化浪潮中延续文化根脉,将是儿童音乐创作永恒的命题。