建设工程竣工验收单作为项目全周期管理的最终确认文件,既是工程质量的"体检报告",也是建设各方履约的"法律凭证"。根据住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》要求,该单据需完整记录工程设计、施工、材料等核心要素的合规性评估,形成具有法律效力的质量闭环证明。在温州平苍引水工程等典型案例中,竣工验收单的规范编制直接关系到项目能否通过备案,其重要性可见一斑。

法定属性与内容框架

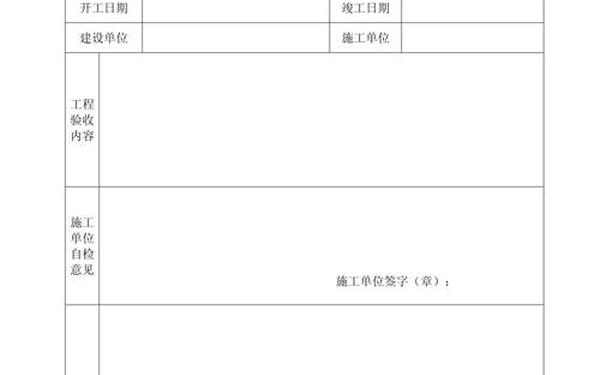

竣工验收单的法定效力源于《建筑法》和《建设工程质量管理条例》,其核心条款明确要求建设单位需组织勘察、设计、施工、监理单位共同签署验收意见。法律文本中规定的11项验收条件,涵盖工程实体质量、技术档案、资金支付等全要素,构成验收单的编制基础。例如第五条第(九)项特别强调住宅工程需逐户验收,这一要求在2024年重庆某住宅项目的验收单中体现为分户质量验收表的详细记录。

验收内容框架需遵循"三位一体"原则:工程质量方面需核查设计文件落实度、材料检测报告完整性;工程进度须对照合同时间节点复核;工程成本则需审计实际支出与预算的匹配性。北京市政工程研究院2023年发布的验收标准显示,技术档案的完整性审查占比达验收评分体系的35%,突显其重要性。

流程规范与执行要点

竣工验收程序呈现阶梯式推进特征。按住建部规定,需经历施工单位自检、监理评估、初验整改、正式验收四阶段。其中第七条规定验收组需实地查验工程质量,该环节在深圳某超高层项目中将BIM模型与实体工程比对,实现数字化验收。验收会议的组织需特别注意:建设单位应提前7个工作日向质监机构报备验收方案,监理单位需同步提交质量评估报告。

执行过程中常现三大矛盾:一是设计变更文件与原始图纸的衔接问题,二是分项工程验收与整体评估的时序冲突,三是各参建方质量责任的界定分歧。浙江某产业园项目通过建立电子签章系统,实现验收意见的实时确认与责任追溯,有效化解了此类矛盾。

实践困境与优化路径

实际应用中存在三方面挑战:其一,多标段工程验收协调困难,如平苍引水工程涉及16个标段,验收意见整合耗时长达三个月;其二,历史遗留项目资料缺失,武汉某改造工程采用地质雷达检测替代缺失的隐蔽工程记录;其三,新型建材应用缺乏验收标准,广东省2024年出台的《装配式建筑验收规程》为此类问题提供了解决方案。

优化路径可从三方面着手:建立电子验收平台实现资料云端核验,推广无人机航拍技术辅助实体检查,制定《建设工程验收资料编制指南》统一全国标准。上海市推行的"验收即备案"改革试点显示,数字化改造使平均验收周期缩短40%,值得全国推广。

技术演进与制度创新

智能建造技术正重塑验收范式。BIM+5G技术在杭州亚运场馆验收中实现远程专家会审,区块链技术保障验收数据的不可篡改性。制度创新方面,深圳试行"分段验收"制度,允许主体结构与装饰工程分阶段验收,使商业综合体项目提前6个月投入运营。但技术创新也带来新课题,如AI质量评估系统的法律效力认定、数字孪生模型的验收标准制定等,亟待政策层面突破。

当前制度体系仍存改进空间:建议修订《竣工验收备案管理办法》,将绿色建筑指标、智能运维系统纳入强制验收范畴;建立全国统一的工程验收数据库,实现跨区域质量数据比对;完善工程质量保险制度,将验收结果与保险费率挂钩。这些改革举措将推动我国工程验收体系向更科学、更高效的方向发展。