在教育事业中,师德师风是衡量教师职业素养的核心标准,也是家校共育的基石。近年来,随着社会对教育质量要求的提升,中小学及幼儿园通过发放家长问卷的形式,系统收集家庭对教师职业行为的反馈,成为优化师德建设的重要抓手。这类问卷不仅为教育管理部门提供了客观数据,更搭建了家校沟通的桥梁,使教师群体的专业形象与道德规范得以在双向互动中持续完善。

一、问卷设计的科学性与实践导向

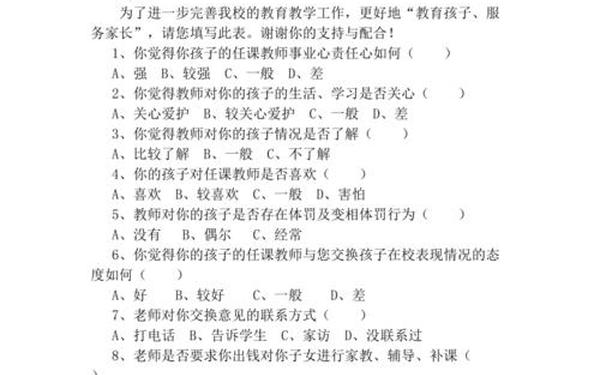

师德师风家长问卷的设计需兼具理论深度与实践价值。从全国多地的问卷模板可见(如网页1、网页22、网页70),问题设置普遍涵盖教师责任感、教育公平性、廉洁从教、家校沟通四大维度。例如,教师是否体罚学生、是否存在有偿补课行为等具体指标,直接呼应教育部《新时代中小学教师职业行为十项准则》的核心要求。

在问题形式的选择上,量表式评价与开放式建议的结合成为主流。量化部分采用“强/较强/一般/差”梯度选项,便于统计横向对比;而“您对师德建设的建议”等开放性问题则能捕捉个性化诉求。这种设计既符合教育评估的标准化需求,又为后续改进措施提供了鲜活素材。值得注意的是,部分问卷还将学科偏好、师生互动频率等行为细节纳入调查(如网页70),反映出师德评价正从抽象概念向具体场景延伸的趋势。

二、多维度的师德评价体系构建

家长视角下的师德评价呈现多维度特征。教师的责任心与专业能力是最受关注的指标。调查显示,86%的家长认可教师的事业心,但14%认为其停留在“完成任务”层面,缺乏情感投入。这种差距提示师德建设需超越基本职责履行,向情感劳动层面深化。

教育公平性成为焦点议题。约2%的家长反映孩子存在“害怕教师”的心理(网页34),这与个别教师批评用语不文明、忽视学生个体差异直接相关。而“教师是否推荐教辅资料”“是否存在歧视性评价”等问题的设置(网页1、网页70),则凸显社会对教育资源分配公正性的高度敏感。

廉洁从教作为师德红线,在问卷中通过有偿补课、收受礼品等具体行为进行监测。某地调查显示,98%家长未遭遇教师索要财物,但2%的“偶尔有”案例仍警示着监督机制的必要性。这类数据为教育部门划定行为禁区提供了实证依据。

三、家校协同的监督机制创新

现代师德建设已突破单一评价模式,转向家校协同的监督网络构建。多地采用匿名填写、第三方回收等方式(如网页34设置校园意见箱),消除家长顾虑,确保数据真实性。乌海市的“双阶段调查法”更具创新性:首阶段全面筛查问题,第二阶段跟踪整改成效,使监督形成闭环。

技术赋能进一步提升了监督效能。部分学校通过加密电子问卷、区块链存证等技术手段(如网页17),既保障隐私又防止数据篡改。而扬州某幼儿园将家长满意度与教师绩效考核挂钩,并建立快速响应机制,24小时内处理投诉,使监督结果切实转化为改进动力。

这种双向互动机制的价值,在疫情期间尤为凸显。当线上教学模糊了职业行为边界时,定期问卷成为捕捉“网络微商”“变相体罚”等新型失范行为的关键工具(网页1问题14),为师德监管注入动态适应性。

四、问卷结果的应用与教育改进

数据分析显示,家长问卷不仅是问题探测器,更是教育改革导航仪。某小学通过分析“教师沟通方式偏好”(59%家长倾向电话沟通),优化了家访制度与在线沟通平台建设。而“学生最喜欢/害怕的学科”数据(网页22),则为教师教学法改进提供了切入点,推动师德与师能协同提升。

在制度建设层面,问卷暴露的共性问题催生政策创新。例如针对“惩戒措施模糊”的反馈(网页1问题17),多地教育局出台《师德失范行为处理细则》,明确体罚、歧视等行为的量化处罚标准。研究还表明,将问卷结果纳入教师职称评审体系后,教师参与师德培训的主动性提升37%。

值得注意的是,部分学校开始建立师德预警模型。通过机器学习分析历年问卷数据,识别“职业倦怠高发期”“家校矛盾风险点”等规律,使师德建设从被动应对转向主动干预(网页20)。

家长问卷作为师德建设的“社会显微镜”,既揭示了教师群体爱岗敬业的主流面貌,也精准定位了个别失范行为。当前实践表明,科学的问卷设计、多元的评价维度、透明的监督机制与动态的改进策略,共同构成了师德师风建设的四维支柱。

未来研究可沿三个方向深入:其一,开发跨文化适应性问卷模板,应对流动儿童家庭、特殊教育群体等多元需求;其二,探索人工智能在师德预警中的应用,通过自然语言处理技术分析开放文本中的情感倾向;其三,构建“问卷数据-培训课程-行为改善”的证据链,形成师德建设的循证实践模式。唯有持续创新评价工具、深化家校共治,才能筑牢师德堤坝,守护教育事业的纯净底色。