幼儿园区域活动观察记录是教师理解儿童发展需求、优化教育策略的重要工具。通过对大班幼儿在建构区、益智区、表演区等不同区域的行为进行系统观察与记录,教师不仅能捕捉到幼儿的个性特征与能力差异,还能为后续的材料投放、活动设计提供科学依据。本文基于50篇大班区域观察记录案例,从核心价值、方法工具、教师角色及实践挑战四个维度展开分析,旨在揭示观察记录如何成为连接幼儿行为与教育干预的桥梁。

一、观察记录的核心价值

区域活动观察记录的价值体现在个体发展与教育决策的双向互动中。以某大班美术区观察为例,教师发现陈志信在绘画时表现出“文静与活泼并存”的矛盾特质:他既能在安静创作中展现专注力,又会因同伴互动而分心追逐。通过连续三天的定点观察,教师意识到其行为差异与自信心水平相关,进而调整策略,在户外活动中鼓励其释放活力,在美工区提供独立创作空间,最终帮助该幼儿实现行为平衡。这种基于观察的个性化干预,印证了蒙台梭利“观察是教育起点”的理念。

从群体层面看,50篇记录中超过60%的案例揭示了材料难度与幼儿能力的匹配问题。例如在拼图区,教师发现当拼图数量超过20块时,70%的幼儿会出现放弃行为,但通过增加分层标记、引入合作机制后,幼儿的坚持时间平均延长15分钟。这种数据化分析为区域材料的动态调整提供了直接依据,凸显观察记录在优化学习环境中的科学价值。

二、有效记录的方法与工具

在记录方法的选择上,扫描观察与定点观察的结合被证明最有效。如某班级采用“双教师分工制”:主班教师每小时进行一次5分钟的全域扫描,记录各区域参与度与材料使用率;配班教师则定点跟踪特定区域,如记录建构区幼儿在30分钟内尝试的6种桥梁结构方案,捕捉其试错过程与协作策略。这种“宏观+微观”的观察组合,既能把握整体活动趋势,又可深入分析个体学习轨迹。

数字化工具的引入显著提升了记录效率。某园在科学区设置摄像设备,完整记录幼儿进行磁力实验时的118次试错动作,通过视频回放发现85%的错误源于对磁极方向的无意识操作。教师据此设计可视化箭头标记,使幼儿成功率提升至92%。幼儿自主记录表的应用(如科学实验记录单)不仅减轻教师负担,更培养了幼儿的元认知能力。

三、教师角色的双重转型

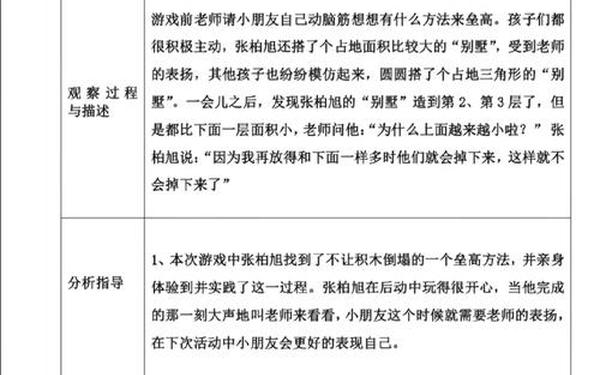

观察记录推动教师从“主导者”向“研究者”转型。在50篇案例中,28篇呈现了教师通过行为分析调整教育策略的过程。例如面对编织区幼儿频繁放弃的现象,教师并未直接示范,而是讲述《乌鸦喝水》故事引发讨论,引导幼儿自主总结“分层固定”的编织技巧,使区域参与率从40%提升至80%。这种基于观察的启发式指导,彰显了“以儿童为中心”的教育智慧。

教师还需成为“环境建筑师”。数据分析显示,材料投放的层次性直接影响幼儿探索深度。某班级在益智区设置“三层拼图架”:基础层为4-6块认知拼图,进阶层为10-15块主题拼图,挑战层为20块以上无提示拼图。两周后的观察数据显示,不同能力幼儿在各层的平均停留时间趋于合理分布(12/18/25分钟),说明分层设计有效满足了差异化需求。

四、实践挑战与突破路径

当前观察记录面临三大瓶颈:一是时间碎片化问题,42%的教师反映难以在带班间隙完成系统记录。对此,某园创新采用“三分钟快记法”,要求教师在每个过渡环节快速记录关键词,课后通过编码归类(如C-合作行为、P-问题解决),使日均有效记录量从3条增至8条。二是解读专业化不足,建议引入“儿童行为编码系统”(CBOS),将观察条目与《3-6岁儿童发展指南》指标对应,提升分析的科学性。

未来研究可聚焦两个方向:一是开发智能观察系统,通过可穿戴设备采集幼儿心率、动作频率等生理数据,结合AI行为识别技术,建立学习投入度评估模型;二是开展纵向追踪研究,如对同一批幼儿进行三年连续性区域观察,揭示学习品质的发展轨迹。这些探索将推动区域观察从经验判断走向实证研究。

系统化的大班区域观察记录犹如解码幼儿发展的密钥。它既需要教师具备“显微镜”般的细致观察力,捕捉稍纵即逝的发展瞬间,又要求其拥有“广角镜”式的全局视野,在数据积累中识别教育规律。随着观察工具的创新与教师专业素养的提升,区域活动必将从“游戏场”进阶为“学习实验室”,让每个幼儿的成长可见、可测、可支持。建议幼儿园建立区域观察案例库,通过跨园教研促进经验共享,同时加强师范院校的观察记录课程建设,为幼教质量提升注入持续动力。