在幼儿园教育的点滴实践中,教育笔记如同一面镜子,映照出幼儿成长的轨迹与教师专业发展的脉络。当教师提笔记录下孩子们与材料互动时的灵光一现,捕捉到集体活动中微妙的情感流动,这些文字便构成了幼儿教育最鲜活的档案库。特别是针对3-4岁幼儿的小班教育笔记,因其记录对象的特殊性和教育场景的丰富性,成为教师理解儿童、优化教学的重要载体。从50篇典型的小班教育笔记中,我们不仅能看见幼儿从分离焦虑到主动探索的蜕变,更能发现教育智慧在实践中的生长路径。

记录与观察:教育笔记的核心价值

教育笔记的首要功能在于客观记录幼儿行为背后的发展线索。在某篇关于“新玩具探索”的笔记中,教师详细描述了幼儿将塑料绳玩具创新演绎为“飞船”“踢球器”的过程,通过连续四天的追踪观察,发现该幼儿从单纯摆弄材料发展到主动组合运动技能(跳跃+击球)的进阶轨迹。这种记录方式遵循了陈鹤琴提出的“活教育”理念,将幼儿置于真实情境中考察其认知发展。

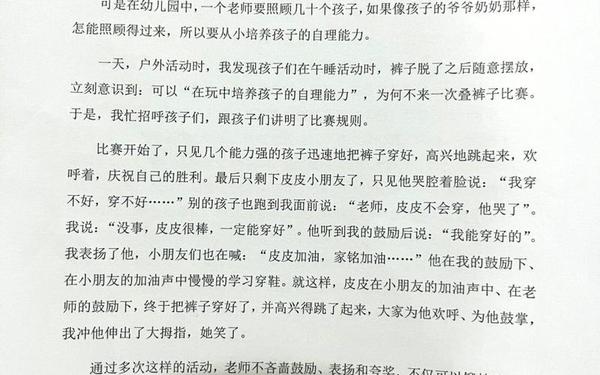

有效的观察记录需要建立科学的框架。如教师在记录“不愿提裤子”事件时,采用“行为描述-心理分析-策略调整”的三段式结构:先客观陈述幼儿捂衣拒检的动作,继而联系幼儿羞愧感的发展理论,最终提出隐私保护教育方案。这种结构化记录既符合皮亚杰认知发展理论中“自我意识萌芽期”的特征,又为后续家园沟通提供了实证依据。

反思与优化:教学策略的动态调整

教育笔记是教师专业反思的催化剂。在“晨间问好事件”的记录中,教师最初将幼儿敷衍的问候归因为礼貌缺失,经笔记复盘才发现根源在于自己忙碌时的机械应答形成了不良示范。这种批判性反思促使教师重构晨间接待流程,设计“目光接触+肢体语言”的互动标准,最终使班级问候礼仪发生本质转变。

基于笔记的反思往往能催生创造性解决方案。面对幼儿持续两周的分离焦虑,某教师通过笔记发现特定玩具的安抚作用后,创新性地将“依恋物过渡”策略与“社交伙伴制”结合,用记录中发现的“雪花片社交”现象设计出同伴互助入园机制。这种从现象观察上升到策略创新的过程,印证了维果茨基“最近发展区”理论在实践中的应用价值。

个性化支持:捕捉幼儿成长细节

50篇笔记中反复出现的个案研究,揭示了教育笔记在个性化支持中的独特作用。对于总是用攻击性行为获取玩具的幼儿,教师通过28天的行为频率记录,绘制出“冲突时段分布图”,结合家庭访谈发现屏幕时间过量导致的情绪调节障碍。这种基于数据的行为分析,为制定个别化干预计划提供了科学依据。

在特殊需求幼儿支持方面,某篇持续三个月的记录颇具启发性。教师用“情绪晴雨表”记录自闭倾向幼儿的刻板行为发生场景,结合蒙台梭利感官教具设计渐进式脱敏训练,最终使该幼儿集体活动参与时长从37秒延长至15分钟。这种细致的过程性记录,展现了教育笔记在融合教育中的诊断支持功能。

家园共育:构建协同教育桥梁

教育笔记成为家园深度对话的媒介。某教师将幼儿午餐挑食行为与家庭喂养方式的关联分析写入周记,促使家长主动调整晚餐食物结构,两周后幼儿进餐效率提升40%。这种基于实证的沟通方式,有效化解了传统家园联系中“主观评价”引发的信任危机。

更值得借鉴的是将笔记转化为家园共育工具的创新实践。某园所开发“成长密码”小程序,教师每日上传观察片段,家长可实时补充家庭观察记录,双方在幼儿“拼图游戏持续性”等具体发展维度形成数据闭环。这种数字化笔记系统,使家园共育从经验分享升级为科学协作。

从50篇小班教育笔记中浮现的,不仅是幼儿成长的生动图谱,更是幼教工作者专业自觉的觉醒之路。这些文字见证着教育观察从模糊印象到精准解读的进化,记录着教学策略从机械执行到智慧创生的跃迁。未来研究可深入探索人工智能辅助分析教育笔记的可行性,或构建区域性笔记案例库促进经验共享。但无论如何演进,教育笔记始终承载着幼教工作者最本真的教育情怀——在字里行间读懂儿童,于点滴记录中抵达教育的本质。