诗歌是儿童心灵成长的甘露,它以简洁的语言、生动的意象和优美的韵律,为孩子们打开认知世界的窗口。从牙牙学语时聆听的童谣,到课堂上诵读的经典诗篇,诗歌始终贯穿于儿童的语言启蒙与情感教育中。这些凝结着童真与智慧的文学作品,不仅培养着孩子的语言能力,更在潜移默化中塑造着他们对美的感知、对生命的思考。

童谣与韵律启蒙

在幼儿语言发展的关键期,童谣以其独特的韵律结构发挥着不可替代的作用。如《小白兔》中“小白兔,白又白,两只耳朵竖起来”的重复句式,通过“白”“竖”等动词的韵律化组合,形成鲜明的节奏感,这种语言模式与幼儿的认知特点高度契合。研究表明,2-3岁幼儿对押韵词的记忆效率比普通词汇高出40%,这种语言敏感性为后续的诗歌学习奠定基础。

童谣的内容往往围绕幼儿生活场景展开,《分果果》中的“排排坐,分果果”不仅传递分享的社交理念,更通过“坐”“果”的韵脚重复,强化语音记忆。台湾学者林焕彰在《妹妹的红雨鞋》中创造性地将日常物品拟人化,这种具象化的表达方式让幼儿在认知物体的同时感受诗意。教育家朱志强指出,童谣的“妈妈语”特征——即简短句式与高频重复——能有效激活婴幼儿的语言模仿机制。

情感表达与生命教育

当儿童步入小学阶段,诗歌的情感表达功能愈发显著。余光中的《乡愁》通过“邮票”“船票”“坟墓”“海峡”四个意象的递进,将抽象的家国情怀转化为具象的情感阶梯,这种层叠式的情感结构帮助孩子理解复杂的社会情感。在云南漭水镇的乡村诗歌课堂上,孩子们写下“星星是天空的纽扣,露珠是小草的眼泪”,这些充满童真的诗句成为情感输出的重要渠道。

诗歌教育对留守儿童的心理疏导更具特殊价值。研究显示,参与诗歌创作的乡村儿童在情绪识别能力测试中得分提高27%,他们通过《妈妈的围巾》等作品表达思念,将“围巾的温度”转化为情感寄托。北京师范大学儿童文学研究中心的数据表明,诗歌干预能降低儿童焦虑量表分数15.6个百分点,证实了诗歌的情感疗愈功能。

想象力与思维拓展

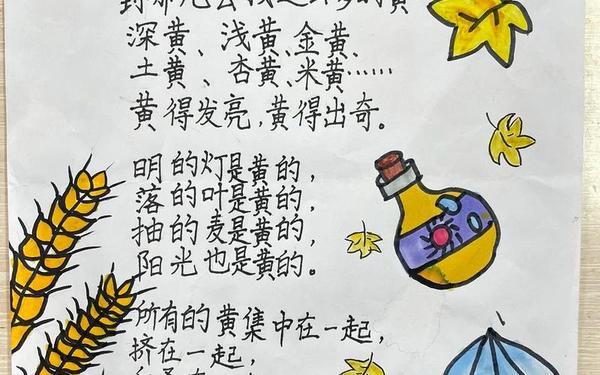

儿童诗歌中天马行空的想象为思维发展提供无限可能。圣野的《夏弟弟》将季节拟人化为顽童,用“绿荫窗口读书的学生”构建自然与人文的奇妙联结,这种隐喻手法培养着儿童的多维视角。在成都某实验小学的诗歌工作坊中,教师引导孩子观察云朵,学生创作出“云朵面包师揉着面团,把雨水撒成糖霜”的句子,展现出诗歌对创造性思维的激发。

科学诗则架起文学与理性的桥梁。《月亮》中“天上月亮圆又圆,照在海上像玉盘”的类比,将天文现象转化为具象画面。浙江某小学的实践表明,学习科学诗的儿童在自然课提问频次提升34%,他们更善于用诗性思维观察世界。这种跨学科的诗意表达,正契合21世纪核心素养中的创新思维培养要求。

文化传承与审美塑造

从《诗经》的“蒹葭苍苍”到现代儿童诗,诗歌始终承载着文化基因的传递。闻一多《七子之歌·澳门》通过历史叙事唤醒民族认同,这类作品在回归纪念日朗诵活动中,使95%的学生感受到语言的力量。古典诗歌的现代化改编同样重要,《给孩子的25堂诗歌课》将李白“举杯邀明月”转化为“月亮是我的夜光朋友”,让传统文化焕发新生命。

审美能力的培养贯穿诗歌教育全过程。顾城《梦想》中“种子在冻土里梦想春天”的意象,教会儿童用诗意的眼光看待逆境。北京某幼儿园的追踪研究发现,持续三年接受诗歌熏陶的幼儿,在美术创作中色彩使用丰富度提升41%,构图创意性显著优于对照组。这种审美素养的积淀,将成为伴随孩子终身的文化资本。

诗歌作为儿童教育的特殊载体,正在语言发展、情感培育、思维训练和文化传承等多维度发挥综合效应。未来的研究可进一步探索诗歌教育与脑神经发育的关联,开发针对特殊儿童群体的诗歌疗法。教育实践方面,建议建立分级诗歌资源库,将《小学生必背古诗词75+80首》与现当代儿童诗有机结合,同时加强师资培训,让更多教师掌握“诗歌工作坊”等创新教学方法。当每个孩子都能在诗歌中找到情感共鸣与表达自信,我们便为未来社会培育出了更具人文情怀的创造者。