皓月当空,清辉洒遍人间,千百年来,中秋的圆月不仅是自然的天象,更是文人墨客笔下的永恒意象。从“海上生明月,天涯共此时”的辽阔,到“但愿人长久,千里共婵娟”的深情,诗词将中秋的团圆、思念与哲思凝结为璀璨的文化符号。这些诗句不仅是节日的注脚,更是中华民族情感的集体记忆与精神寄托。本文将从多个维度解读中秋诗词的丰富内涵,探寻其跨越时空的文化生命力。

一、团圆之思:明月寄情的永恒主题

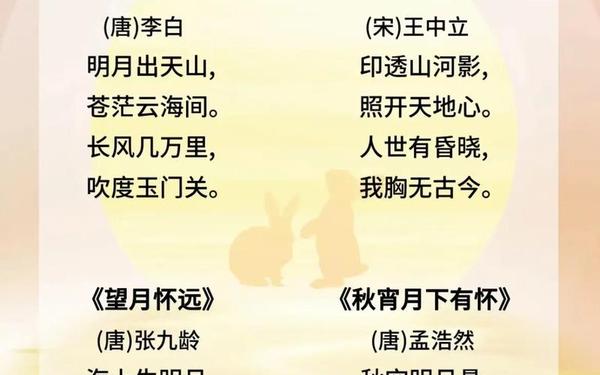

中秋的核心意蕴在于“团圆”,而诗词中的明月恰似一面镜子,映照出人们对亲情的眷恋与对圆满的渴望。张九龄的《望月怀远》以“海上生明月,天涯共此时”开篇,将个体的思念升华为跨越空间的共鸣。诗中“灭烛怜光满,披衣觉露滋”的细腻描写,既是对月色的沉醉,更是对远方亲人的无声倾诉。这种情感在苏轼的《水调歌头》中达到顶峰:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”——他以豁达的笔触承认人生的遗憾,却又以“千里共婵娟”的愿景化解离愁,赋予团圆以超越时空的精神慰藉。

团圆主题的另一个侧面,是游子对故乡的眷恋。白居易的《八月十五日夜湓亭望月》中,“西北望乡何处是,东南见月几回圆”以地理方位与月相变化交织,道尽宦游漂泊的孤寂。而王建的“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”则巧妙运用“人尽望”与“落谁家”的对比,将个体的孤独融入群体的共鸣,形成“千人望月,万种秋思”的意境。

二、自然意象:月桂秋露的哲学意蕴

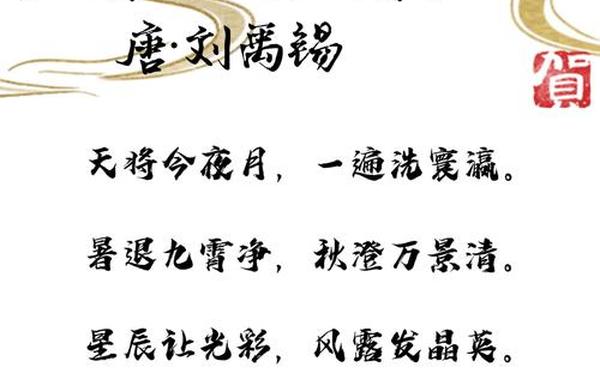

中秋诗词中的自然元素不仅是景物的白描,更是哲理的载体。刘禹锡在《八月十五夜玩月》中写道:“暑退九霄净,秋澄万景清”,以“洗寰瀛”的月光象征天地澄澈,暗含对理想世界的向往。诗末“能变人间世,翛然是玉京”的感慨,将月宫之永恒与人世之无常并置,折射出士人对生命意义的思考。

桂花与秋露亦是中秋诗的重要意象。文徵明“桂花浮玉,正月满天街”的描绘,将桂花香气与月色交融,赋予节日以感官的丰盈;而李白的“疑是地上霜”则以霜喻月,借秋露的清寒烘托游子的孤寂。这些意象不仅构建了诗意的画面,更成为文化符号:桂花象征高洁与丰收,秋露隐喻时光易逝,共同编织出中秋特有的物候哲学。

三、家国情怀:历史变迁中的集体记忆

中秋诗词亦承载着深沉的家国情怀。辛弃疾的《一剪梅·中秋元月》以“浑欲乘风问化工,路也难通,信也难通”的悲愤,将个人宦海浮沉与南宋偏安的时局相连,使中秋月成为壮志难酬的隐喻。而陆游“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年”的呐喊,则将秋月之明与山河破碎并置,赋予节日以忧国忧民的厚重底色。

民俗传说与诗歌的交融更强化了这一维度。月饼从“军粮”到“团圆饼”的演变,在朱元璋“月饼藏字”的起义传说中,被赋予反抗暴政的象征意义;陶宗仪笔下“华月之糕”的宫廷宴饮,则展现了节日与政治仪典的互动。这些历史记忆通过诗词代代相传,使中秋不仅是家庭团聚的节日,更成为民族精神的凝聚点。

四、文化传承:从古典到现代的审美嬗变

中秋诗词的传承始终与时代共振。唐宋时期,赏月宴饮催生了“玩月羹”“桂花酒”等风雅习俗,苏轼“小饼如嚼月”的咏叹,折射出宋代市井文化的繁荣。明清以降,“团圆饼”的民俗与“男不拜月”的禁忌,既延续了古典诗意,又融入了礼教规范,如《西湖游览志》所述“月饼相遗,取团圆之义”,使诗词中的意象落地为具体的仪式。

当代语境下,中秋文化正经历创新性转化。冰皮月饼的流行呼应了“玉兔捣药”的传说,数字时代的“云端赏月”则延续了“天涯共此时”的意境。李世桥教授指出,需将传统节日的“观念现代化”,例如通过中秋诗会、文创产品等形式,让古典诗词“活在当下”。这种创新并非对传统的背离,而是以新媒介激活旧文本,使“千里共婵娟”的愿景在全球化时代获得新的表达。

月光照见的文明脉络

从“举头望明月”的个体情思,到“万人空巷斗新妆”的集体狂欢,中秋诗词如同一部流动的文明史,记录着中华民族的情感模式与精神追求。这些诗句不仅是审美的对象,更是文化认同的纽带——它们将个人的悲欢离合升华为群体的集体记忆,将自然的阴晴圆缺转化为哲学的永恒追问。未来,如何在数字化时代重构中秋诗韵的传播路径?或许可以借鉴“中秋航班赏月”的文旅融合模式,或通过AI技术复原古诗词的吟唱场景,让千年月光继续照亮现代人的精神家园。唯有如此,中秋的明月才能跨越时空,始终成为连接古今的文化坐标。