在当今社会,法治教育已成为青少年成长过程中不可或缺的一环。对于六年级学生而言,法制手抄报不仅是艺术创作与知识学习的结合,更是将抽象法律概念转化为具象认知的重要桥梁。通过图文并茂的形式,学生能在实践中理解法律的公平性、规范性与保护性,从而为构建法治社会奠定思想基础。本文将从设计思路、核心内容、教育价值及实践建议四方面,系统性探讨六年级法制手抄报的创作逻辑与社会意义。

一、设计思路:融合创意与教育

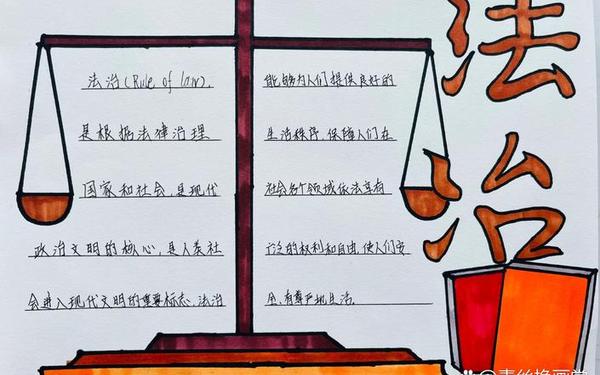

法制手抄报的设计需兼顾视觉吸引力与教育功能。在主题选择上,可围绕“法治伴我成长”“宪法在我心中”等方向展开,结合校园生活与社会热点,如未成年人保护法、交通安全法等,形成贴近学生实际的选题。例如,以“天平”象征公平正义,搭配《宪法》条文与校园规则,既能体现法治精神,又能增强内容的代入感。

版面布局上,建议采用“中心辐射式”结构:中央放置核心图案(如宪法书、法槌或和平鸽),四周分布法律知识模块、案例分析及互动问答。网页24提到,蓝色与金色的搭配可强化法律的庄严感,而卡通插画则能降低理解门槛,如用漫画呈现“小明的一天与法同行”等场景,生动展示法律对日常生活的渗透。通过分栏设计区分不同内容板块(如法律条文、学生感悟、普法儿歌),可使信息层次更清晰,符合小学生的阅读习惯。

二、核心内容:构建知识框架

法制手抄报的内容需涵盖法律基础、案例分析与互动元素三个维度。法律基础部分应聚焦宪法、未成年人保护法等核心法规。例如,引用列宁的“宪法是一张写着人民权利的纸”,结合网页69中提到的“未成年人享有生存权、发展权”等条款,帮助学生理解权利与义务的平衡。通过对比“法治”与“法制”的概念差异(如网页1所述“法治是治国原则,法制是制度体系”),可深化学生对法律本质的认识。

案例分析是连接理论与实践的桥梁。例如,网页54中的酒后驾车事故案例,可通过时间轴形式呈现事件经过、法律后果及预防措施,引导学生思考违法行为的社会危害。引入“校园欺凌”“网络诈骗”等热点问题,结合《预防未成年人犯罪法》相关条文,既能警示风险,又能提供维权路径。互动环节可设计填空式问答(如“遇到校园暴力应拨打____电话”),或设置“法律迷宫”游戏,让学生在趣味中巩固知识。

三、教育价值:塑造法治人格

法制手抄报的创作过程对学生法治人格的塑造具有多重意义。通过搜集资料、筛选信息,学生能主动建构法律知识体系。例如,在整理“消费者权益保护法”内容时,需理解“三包服务”“投诉渠道”等概念,这种探究式学习比被动听讲更具记忆深度。图文创作能培养批判性思维。当学生用漫画讽刺“闯红灯”行为时,实际上是在解构违法心理,强化规则意识。

更深层的价值在于社会责任感的培育。网页74强调,“宪法是国家的灵魂”,手抄报中“公民义务”板块(如依法纳税、参与环保)可引导学生从“受保护者”转变为“建设者”。例如,通过设计“我为社区立法”模拟活动,学生能体验法律制定的复杂性,理解法治对社会和谐的基础作用。这种角色转换有助于打破法律“高冷”的刻板印象,使其成为可触摸、可参与的生活准则。

四、实践建议:优化创作路径

为提升手抄报的教育实效,需从选题策划到成果展示进行系统性优化。选题阶段可采用“问题导向”策略:例如,针对校园食品安全问题,结合《食品安全法》设计调查问卷,让学生通过数据收集发现法律与实践的关联。内容创作中,建议引入跨学科融合,如用数学统计图展示“青少年犯罪率变化”,或用语文叙事技巧编写普法微剧本,增强作品的综合素养培育功能。

评价机制上,可建立多元指标体系:除构图、色彩等审美维度外,增设“法律准确性”“解决方案可行性”等评分项。网页33提到的“班级展览”“校级投稿”等形式,能通过同伴互评与社会反馈激发学生的创作热情。教师可联合法律工作者开展“手抄报诊所”,对常见误区(如混淆“拘留”与“拘役”)进行专业修正,确保知识传播的科学性。

总结与展望

六年级法制手抄报作为法治教育的载体,通过设计、内容、价值的有机统一,成功将抽象法律转化为可感知、可实践的生活智慧。它不仅是学生艺术表达的平台,更是法治社会建设的微观缩影。未来研究可进一步探索数字技术(如AR法律互动)与手抄报的结合,或开发“社区普法手抄报巡回展”等社会实践项目,让法治教育从课堂走向更广阔的现实场域。唯有持续创新形式、深化内涵,方能使法治精神的种子在青少年心中生根发芽,最终长成守护社会公正的参天大树。