在汉语词汇的浩瀚海洋中,“庞大”作为描述规模、数量或程度超出常规的形容词,其近义词体系呈现出丰富的层次性与微妙的差异性。这些词语如“宏大”“浩大”“庞杂”等,虽共享“大”的核心语义,却在具体语境、情感色彩及搭配习惯中彰显独特个性。本文将从语义差异、使用语境、语用功能及教学应用四大维度,系统剖析“庞大”近义词群的内在逻辑与外在表现。

语义差异与核心边界

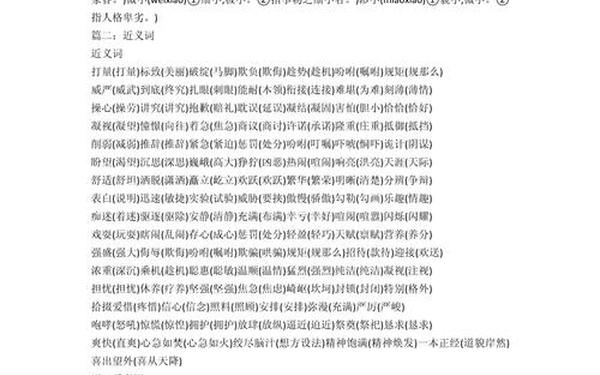

“庞大”的近义词群并非简单的同义替换关系。从《现代汉语实词搭配词典》收录的15组近义词可见,“宏大”侧重宏观格局的雄伟,如“宏大志愿”强调志向的广博性;“浩大”则偏重气势的磅礴,如“工程浩大”突出动态规模;而“庞杂”暗含多而杂乱的,如“体系庞杂”隐含批判意味。储泽祥、刘琪(2021)指出,近义词辨析需聚焦“相同用法里的细微差别”,例如“庞大企业”与“宏伟蓝图”中,“庞大”凸显客观体量,“宏伟”则注入主观审美判断。

语义边界的模糊性常导致使用混淆。邢红兵(2003)提出“搭配知识”理论,强调通过高频组合关系辨析语义差异。如“庞大”与“巨大”均可修饰“工程”,但“巨大成就”隐含积极评价,“庞大机构”则可能暗示臃肿低效。这种评价义的差异源于词汇的语义韵特征,需结合语料库中的共现模式进行系统观察。

语境制约与语体适配

语境对近义词的选择具有决定性作用。在行政公文中,“庞大管理机构”体现客观描述;文学作品中“浩瀚星海”则营造诗意氛围。研究表明,近义词的语体适配度与其语义抽象程度相关:“浩大”“宏大”多用于书面语,“巨大”“大”在口语中更常见。例如工作报告选用“浩大工程”彰显庄重感,日常对话则倾向“大工程”的简洁表达。

地域文化背景亦影响词汇选择。《现代汉语搭配词典》数据显示,“庞杂”在南方方言区使用频率显著高于北方。这种差异与方言词汇系统的历史演变密切相关,如粤语中“庞杂脚步声”的表述更符合地域表达习惯。跨文化交际中,需注意近义词的文化负载差异,避免“宏伟志愿”在西方语境中被误解为个人主义倾向。

语用功能与情感投射

近义词的情感投射功能常被忽视。“庞大”本身属中性词,但“庞大债务”隐含危机感,“庞大粉丝群”则显积极态势。张博(2015)发现,二语学习者易混淆评价义与客观义,如将“伟大祖国”误作“庞大祖国”。这种偏误源于未掌握词汇的语义韵规律,需通过语料库反拨教学加以纠正。

隐喻扩展机制塑造了近义词的独特语用价值。将“浩瀚”用于知识领域(“浩瀚典籍”),或将“纷乱”投射心理状态(“纷乱思绪”),均体现人类认知的具身性特征。这种跨域映射能力,使近义词体系成为汉语表现力的重要载体。

教学策略与资源构建

针对近义词教学难题,《1700对近义词语用法对比》首创“搭配对比矩阵法”,通过表格呈现“矮—低”等近义词的兼容性差异。数字化时代,语料库技术为教学提供新路径。北京语言大学的“中文搭配助手”平台,通过可视化呈现“庞大”与各近义词的共现频率,使抽象差异具象可感。但现有系统仍存在错误搭配问题,需结合人工校验完善数据质量。

教材编写应遵循“意义—用法”双重路径。初级阶段侧重核心义区分,高级阶段引入语义韵教学。例如辨析“庞大企业”与“伟大企业”时,除讲解词汇本义,还需阐释“伟大”蕴含的价值判断。这种分层教学法符合“i+1”语言输入原则,有助于建立系统的近义词知识网络。

“庞大”近义词体系的研究,既是汉语本体规律的深度探索,也是语言教学创新的实践需求。未来研究可朝三个方向突破:其一,构建融合搭配知识、语境特征及文化要素的智能辨析系统;其二,开展跨语言对比研究,揭示近义词体系的类型学特征;其三,开发基于虚拟现实技术的沉浸式教学场景。正如储泽祥所言,近义词辨析的终极目标在于“实现从语言知识到交际能力的转化”,这需要语言学理论突破与教育技术创新的协同共进。