引咎辞职的性质兼具主动与被动双重特征,其核心在于责任承担与组织程序的结合。以下是关于引咎辞职报告及其主动性与被动性的综合分析:

一、引咎辞职的定义与性质

1. 主动性的体现

引咎辞职形式上表现为当事人主动提出辞去领导职务,通常因工作严重失误、失职或对重大事故负有领导责任(如网页1、11、32所述)。例如,《公务员法》规定,领导成员因履职过失造成重大损失或恶劣影响时,“应当引咎辞职”。这种主动行为被视为对责任的自我追究,体现个人职业道德和公共责任感。

2. 被动性的驱动

尽管辞职行为由当事人发起,但其背后往往存在组织压力或制度约束。例如,《党政领导干部辞职暂行规定》明确,若应当引咎辞职而当事人不主动提出,组织可责令其辞职。现实中,部分案例显示引咎辞职可能因内部追责压力或舆论影响而被迫启动,如网页14提到的高管因项目失败而“被动引咎辞职”。

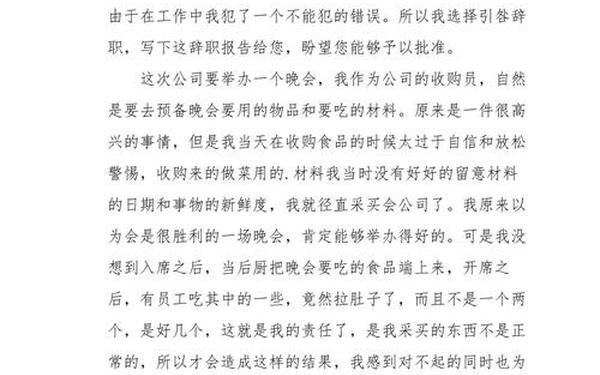

二、引咎辞职报告的撰写要点

1. 内容结构

2. 语言风格

三、与其他辞职类型的区别

1. 与责令辞职对比

2. 与免职对比

四、实践中的争议与反思

1. 复出机制的影响

部分案例中,引咎辞职者短期内复出引发公众质疑(如网页49提到的“带薪休假”争议),反映出制度执行中需平衡问责与干部任用公平性。

2. 法律与的平衡

引咎辞职既是法定责任(如《公务员法》第82条),也是要求。其有效性依赖于组织的监督与公众的监督,避免沦为形式化程序(如网页18中官员拖延辞职的案例)。

引咎辞职在形式上强调“主动担责”,但其本质是制度约束下的被动选择。撰写引咎辞职报告时,需兼顾程序规范与真诚悔过,体现对公共利益的尊重。完善相关制度的透明度和复出机制,才能强化问责的公信力。