在汉字浩瀚的海洋中,“龘靐齉爩”因其复杂的结构和罕见的组合引发热议。这四个字分别读作dá、bìng、nàng、yù,各自承载着“龙腾”“雷声”“鼻塞”“烟气”等含义。它们的组合是否构成成语?这一问题不仅考验着人们对汉字文化的理解,更折射出当代社会对传统语言现象的认知困境。

生僻字的文字游戏

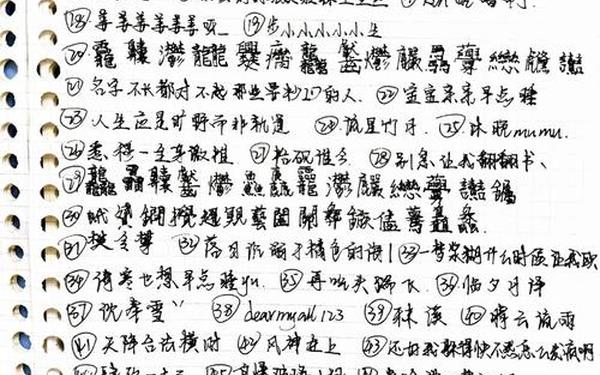

“龘靐齉爩”的走红源于其视觉冲击力。作为汉字中笔画最多、结构最复杂的代表之一,“龘”由三龙叠加构成,象征飞龙之态;“靐”以三雷并列,模拟轰鸣之声;“齉”描述鼻塞之状;“爩”展现烟气升腾。这些字虽生僻,却在互联网时代被赋予了新的生命。例如,网络段子中“母亲刺字”的调侃,正是利用其难以识读的特性制造幽默效果。

但这种组合的本质仍是文字游戏。从语言学角度看,成语需具备历史典故、固定结构和特定语义,而“龘靐齉爩”仅是四个单字的机械叠加,既无共同语义关联,也缺乏文化传承脉络。与其说它是成语,不如说是对汉字构形艺术的极端化呈现。

成语的定义与形成机制

成语的核心特征在于“约定俗成”。以“魑魅魍魉”“饕餮盛宴”为例,这些四字结构均源自典籍或传说,经过长期使用沉淀为固定表达。反观“龘靐齉爩”,虽有字形之美,却无使用场景支撑。据《现代汉语词典》统计,99%的中国人无法准确读出这四个字,更遑论将其纳入日常语言体系。

汉字造字法中的会意、形声等规则在此处也显现出局限性。“龘靐齉爩”的创造更多依赖部件的重复堆砌,而非表意逻辑的深化。例如“靐”字虽由三“雷”构成,但其含义仍停留在对雷声的直观模仿,未能衍生出更丰富的文化意象。这种“为复杂而复杂”的造字方式,与成语“言简意赅”的本质背道而驰。

汉字文化的现代困境

“伪成语”现象的流行,揭示了传统文化在数字时代的尴尬处境。一方面,文心一言等AI工具对“夫妻肺片”“鱼香肉丝”的误读,暴露了机器理解汉字的表层化倾向;年轻群体对生僻字的猎奇心理,反映出对汉字深层文化价值的疏离。当“龘靐齉爩”成为社交媒体的流量密码时,真正的成语如“颙颙卬卬”(形容庄重轩昂)却逐渐湮没无闻。

这种矛盾在汉字教育中尤为突出。现行语文教材收录的2500个常用字,仅占汉字总量的2.5%。生僻字的教学缺失,导致大众对其认知停留在“难读难写”的刻板印象,而忽略了《说文解字》中“龙飞于天”的浪漫想象。正如学者指出:“汉字不仅是交流工具,更是中华文明的基因图谱。”

文化传承的创新路径

面对生僻字的存续危机,创新传播方式成为破局关键。《生僻字》歌曲通过旋律让“龙行龘龘”等词汇深入人心,证明艺术化表达能有效提升文化认同。故宫博物院将“爩”字与香炉文物结合策展,则展现了汉字与物质文化遗产的联动可能。

在学术研究层面,建议建立“生僻字语料库”,系统梳理其演变脉络。例如“齉”字在东北方言中的特殊用法,或“龘”字与唐代壁画中龙纹的关联。可借鉴“麤心浮气”等旧词新用的案例,探索生僻字在现代语境中的再生潜力。

“龘靐齉爩”虽非成语,却如一面棱镜,折射出汉字文化的多维面相。在快餐式阅读盛行的今天,我们既要警惕对生僻字的娱乐化消解,也应珍视其承载的文化密码。未来研究可深入探讨汉字结构与文化心理的关系,或借助数字技术开发交互式学习工具。唯有在传统与现代的对话中,才能让这些“沉默的文字”真正活起来,继续讲述华夏文明的千年故事。