人类永恒的叩问与罗素的回答

在浩瀚的哲学星空下,“我为什么而活着”始终是一颗闪耀的恒星。英国哲学家伯特兰·罗素用不足六百字的散文《我为什么而活着》,将这一终极命题凝练成三种激情的交响:对爱情的渴望、对知识的追求、对人类苦难的同情。这篇收录于《罗素自传》序言的短文,不仅成为二十世纪最具影响力的思想随笔之一,更因其超越时代的哲思,被选入中国多版中学语文教材。作为数学家、逻辑学家、和平主义者的罗素,用诗意的语言揭示了生命最本质的驱动力,在理性与感性的交织中,为人类生存意义提供了永恒的坐标。

一、思想内核:三重激情的交响

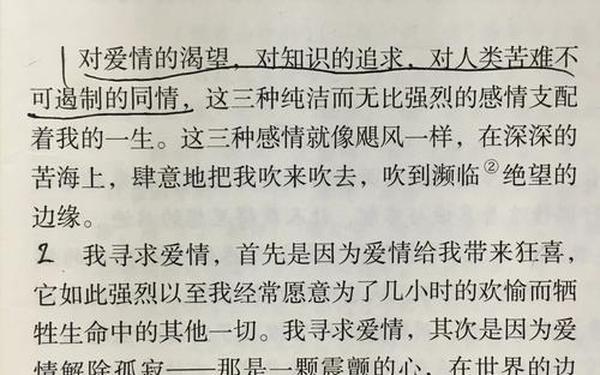

罗素将生命比作被飓风席卷的苦海,而飓风的核心是三种“纯洁而强烈”的情感。爱情被赋予三重维度:它既是超越生理快感的精神狂喜,又是对抗存在主义孤独的解药,更是在微观世界中窥见天堂图景的通道。当他在文字中描绘“颤抖的灵魂凝望世界边缘的无底深渊”时,现代人仍能感受到那种穿透时空的生存焦虑。这种对爱情的诠释,突破了传统浪漫主义框架,将其升华为对抗虚无的精神武器。

知识追求则展现出哲学家特有的深邃。从星辰运转的奥秘到毕达哥拉斯数学定律,罗素的求知欲涵盖自然科学与人文思想两大领域。但更值得玩味的是他的自省:“这方面我略有成就,但不多”。这种清醒的谦逊,恰是知识分子的最高境界——承认认知的有限性,却永不停止探索的脚步。正如他在数理逻辑领域的开创性研究,既推动了分析哲学发展,又始终保持着对未知的敬畏。

最震撼人心的,是对人类苦难的悲悯。罗素笔下的“儿童饥馑”“受虐者哀嚎”,与他亲身经历的两次世界大战、核威胁危机形成互文。这种同情不是居高临下的施舍,而是将自我命运与人类共同体紧密相连的存在自觉。当他说“怜悯总把我拽回尘世”时,展现的正是知识分子“无穷的远方,无数的人们,都和我有关”的责任担当。

二、文学建构:诗意与哲理的共振

文章采用螺旋上升的复调结构,开篇点明三重激情后,分别以“我寻求爱情”“我追求知识”“我渴望减轻苦难”形成情感递进,最终在“值得再活一次”的宣言中完成闭环。这种结构既符合西方理性思辨传统,又暗合东方“起承转合”的美学韵律。教学实践中,教师常引导学生绘制思维导图,在总分总框架下体会哲学散文的严谨。

语言层面,罗素创造了科学家的精确与诗人的想象的奇妙融合。将抽象情感具象为“飓风”“苦海”,用“冰冷死寂的深渊”隐喻存在主义孤独,这些意象使哲学思考获得可感知的温度。排比句式“首先因为…其次因为…最后因为”的层递运用,如同海浪反复冲刷岩岸,在重复中积蓄思想的力量。这种表达方式,使文本既适合作为哲学启蒙读物,又可作为文学鉴赏范本。

三、精神遗产:穿越时空的生命对话

在当代教育领域,该文成为生命教育的经典文本。江苏教版教材将其编入高中必修单元,通过“爱情之花”“知识之花”“悲悯之花”的专题研讨,引导学生建构个体价值体系。有教师创设“时空信箱”活动,让学生与青年罗素对话,这种教学创新使哲学思考摆脱说教,转化为鲜活的生命体验。

跨文化比较中,余华《活着》展现的“为活着本身而活”,与罗素的积极入世形成镜像。前者是苦难叙事下的生存韧性,后者是理性照耀下的价值追寻,二者共同构成人类应对存在困境的双重维度。而在存在主义哲学视域下,萨特强调“存在先于本质”,罗素则用三重激情为本质赋予具体内容,这种东西方思想的碰撞,为现代人提供了多元的意义选择。

四、现实启示:重构现代生存意义

在物质丰裕与精神荒芜并存的21世纪,罗素的答案焕发新的生机。当“躺平”“内卷”成为时代症候,重读“三种激情”说,可见个体价值与社会责任的辩证统一。爱情对抗原子化社会的疏离,知识破解信息茧房的困局,悲悯消解功利主义的冰冷,这恰是现代人重建精神家园的三重基石。

数字时代的同情心更需要行动转化。罗素基金会仍在继续他未竟的和平事业,而普通人也通过环保行动、志愿服务等方式延续这种精神。有学者建议将文章与联合国可持续发展目标结合教学,使哲学思考落地为具体实践。

永恒的星光

罗素在文末写道:“这就是我的一生,我觉得值得再活一次。”这种对生命的炽热告白,超越了具体历史语境,成为人类共同的精神遗产。当我们凝视2025年的星空时,《我为什么而活着》依然是指引方向的北辰——它告诉我们:生存意义的建构,既需要仰望星空的哲学沉思,更离不开脚踏实地的生命实践。未来的研究可深入探讨三重激情在人工智能时代的适应性,或通过脑神经科学验证激情驱动力的生理机制,让经典文本在与现代科学的对话中焕发新生。正如罗素在诺贝尔奖演说中所言:“美好的生活是由爱所激励,由知识所引导的”,这或许就是穿越时空的终极答案。