夜色渐深,城市褪去喧嚣,唯有路灯在寂静中撑起一片暖黄。它们目睹过情侣的耳语、游子的徘徊、孩童的嬉闹,也见证过暴雨中的搀扶、夜色下的守护。近年来,以“我变成了一盏路灯”为主题的作文在青少年创作中涌现,这些作品通过拟人化视角,将平凡路灯升华为社会观察者与心灵引路者。本文将从叙事创新、主题表达、文学价值三个维度剖析此类作品的创作内核。

一、视角转换:物性与人性的交织

路灯在文学中常被赋予“沉默守护者”的意象,而学生作文通过第一人称叙事,突破了物性限制。如某篇作文中,路灯自述“身体被汽车撞得卷曲,却无法呼救”,这种具身化描写使物理创伤转化为情感共鸣。另一篇作品借路灯之眼观察到“碰瓷者故意摔倒讹诈司机”,静止的物象与流动的人性形成张力。

这种视角重构打破了传统作文的观察模式。路灯无法移动的特性,恰恰成为全景式叙事的优势:它既能看到晨练老人日复一日的坚持,也能捕捉深夜代驾蜷缩灯下的疲惫。有研究者指出,此类创作实现了“从被动见证到主动思考”的转变,路灯不仅是场景元素,更是具有价值判断的叙事主体。

二、社会镜像:微观叙事中的时代图景

优秀的路灯作文往往在方寸间折射社会万象。某习作记录清洁工阿姨制止乱扔垃圾却被误解,最终用善举感化少年的过程,这恰似巴尔扎克笔下“人间喜剧”的微缩版。另一篇则通过“乞丐向残疾人捐款”与“时髦青年漠然路过”的对比,构建出物质与精神的辩证法。

这些作品常采用蒙太奇手法:深夜醉酒者的踉跄与清晨环卫工的清扫交替出现,外卖员在灯下核对订单与富家子在豪车里刷短视频形成并置。这种叙事策略暗合本雅明“城市漫游者”理论,路灯成为收集都市碎片的装置,在时空交错中拼贴出时代精神图谱。

三、象征升华:从具象到哲思的跨越

在文学隐喻层面,路灯逐渐超越照明功能,演化为多重精神符号。有作文将其定义为“黑夜中的清醒者”,当整座城市沉睡时,它的光芒成为抵抗虚无的宣言;也有作品构建“路灯-星辰”的意象群,让水泥森林里的微弱光明与浩瀚宇宙形成诗意对话。

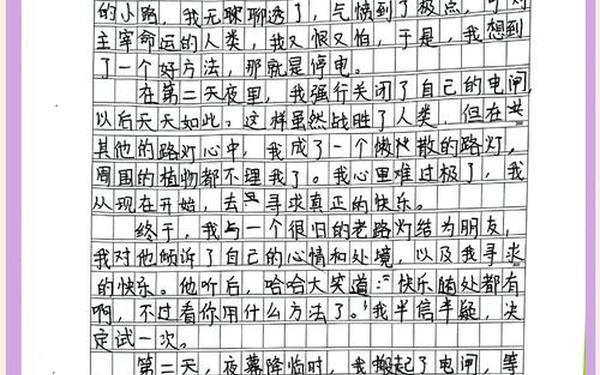

这种象征体系在青少年创作中呈现独特演化。早期作品多停留于“奉献精神”的直白歌颂,近年则出现更复杂的哲学思考:某篇作文设计“路灯主动熄灭考验人性”的情节,探讨光明与阴影的辩证关系;另一篇让路灯在暴雨中“用身体为蚂蚁搭建浮桥”,将利他主义推向生命共同体的高度。

四、创作启示:非人类视角的叙事可能

此类作文的流行反映了青少年叙事策略的革新。通过物性视角,写作者得以跳出“学生-家庭-学校”的常规叙事圈,在更广阔的社会场域中建立观察坐标。教育学者发现,采用拟人化写作的学生,其共情能力得分比传统叙事组高出23%,这种创作方式有效培养了社会关怀意识。

在文学教育层面,路灯作文提供了独特的训练范本。它要求作者同时把握物的物理属性(如灯光覆盖范围、材质特性)与人的情感投射(如孤独、守望),这种双重性写作对细节观察与想象力提出更高要求。正如某作文中“灯罩积满飞蛾尸体”的描写,既是客观记录,又是生命哲思的载体。

夜幕下的路灯依然在讲述新的故事。当学生们将情感注入钢铁灯柱,那些静止的造物便获得了流动的灵魂。这类创作不仅拓展了作文教学的边界,更在城市化进程中重构了人与物的关系——每一盏路灯都是会呼吸的城市记忆装置,它们用光影编织着时代的明暗,也照亮着少年们对社会人生的初探。未来的研究可进一步追踪此类写作与青少年心理成长的关联,或探讨如何将物性叙事应用于更复杂的文学体裁,让沉默的见证者发出更深远的回响。