在信息爆炸的今天,文字构筑的永恒灯塔依然指引着人类的精神航行。从远古史诗到现代魔幻叙事,文学经典以超越时空的生命力,成为个体与文明对话的密钥。那些被一代代人反复阅读的作品,不仅是故事的容器,更是人性、社会与哲思的棱镜——它们折射出人类对自由的渴望、对苦难的抵抗、对真理的永恒追问,在纸张的褶皱里藏着整个世界的倒影。

时间与空间的对话

经典文学最震撼的特质,在于其跨越时空的共鸣力。荷马在《奥德赛》中描绘的十年漂泊,与马尔克斯《百年孤独》里马孔多小镇的百年兴衰,共同诠释着人类对归宿的永恒追寻。古希腊悲剧中俄狄浦斯的命运悖论,与鲁迅《阿Q正传》里“精神胜利法”的荒诞,在不同文明土壤中生长出相似的人性洞察。这种超越性使《诗经》里“蒹葭苍苍”的意境,能与艾略特《荒原》的现代性焦虑产生微妙共振。

地域性并未削弱经典的普世价值,反而成为理解多元文明的入口。紫式部《源氏物语》对平安时代贵族生活的精细描摹,与曹雪芹《红楼梦》的大观园叙事形成东方美学的双璧;而陀思妥耶夫斯基《罪与罚》中灵魂的撕裂,又与太宰治《人间失格》的虚无形成跨越大陆的精神映照。当海明威在《老人与海》中书写硬汉哲学时,沈从文正用《边城》构建湘西世界的诗意乌托邦,两种截然不同的生存哲学共同拓展着人类精神的疆域。

多维度的文学图景

百部经典构筑的文学宇宙,呈现出惊人的多样性。现实主义巨作如路遥《平凡的世界》,通过黄土高原上的生存史诗,展现社会变革中个体的挣扎;而魔幻现实主义的代表作《百年孤独》,则用黄蝴蝶、升天少女等超现实意象,解构拉美百年的孤独宿命。这种创作手法的分野,在毛姆《月亮与六便士》对理想主义的冷峻解剖,与黑塞《悉达多》充满诗性哲思的求道之旅中同样清晰可见。

文学更承担着探索人性深度的使命。卡夫卡《变形记》里甲虫化的格里高尔,尖锐叩问现代人的异化处境;伍尔夫《到灯塔去》的意识流叙事,则像手术刀般剖开记忆与时间的肌理。当加缪在《局外人》中塑造“荒谬英雄”默尔索时,远在东方的钱钟书正用《围城》的讽刺笔法,解构知识分子的精神困局。这些作品共同证明:伟大的文学永远在揭示生存的困境,也永远在寻找破局的微光。

经典的社会影响力

书籍对文明的塑造力往往超乎想象。《汤姆叔叔的小屋》直接点燃美国废奴运动的烈火,《1984》则成为反极权主义的永恒警钟。在中国,《呐喊》唤醒沉睡的国民性,《活着》通过个体苦难折射民族创伤记忆。这些作品证明:文学不仅是时代的镜子,更是改变现实的杠杆。正如BBC评选的《动物庄园》,用寓言形态解构政治神话,其影响力持续渗透在当代社会的价值批判中。

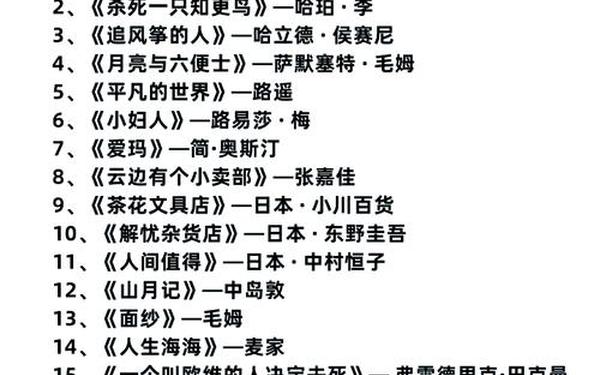

经典阅读在当代呈现新的社会意义。豆瓣TOP100书单中,《房思琪的初恋乐园》引发对性别暴力的集体反思,《你当像鸟飞往你的山》则重塑教育救赎的现代神话。这些现象级作品与《论语》《理想国》等古典典籍共同构成精神坐标系,在短视频时代为深度思考保留栖息地。当《纽约时报》书评通过销售数据洞察阅读风向时,中国各类推荐书单正尝试在市场化与经典化间寻找平衡。

经典重构与未来启示

面对百年经典,当代读者正在创造新的解读范式。村上春树《挪威的森林》在Z世代中衍生出存在主义新解,《小王子》被赋予心理健康教育的内涵。这种阐释权的转移,在《红楼梦》的“职场学解读”、《孙子兵法》的商业策略化改造中尤为明显。经典不再是凝固的文本,而是随着时代语境的变迁不断生长的有机体。

未来的经典推荐机制需要兼顾多重维度:算法推荐与专家评审的平衡、畅销书与冷经典的配比、纸质阅读与多媒体阐释的融合。正如1925年诞生的《了不起的盖茨比》在电影改编中重获新生,未来的文学经典可能借由VR叙事、AI交互等技术拓展传播维度。但核心始终未变——那些能够同时刺痛神经与抚慰灵魂的文字,终将在时光长河中沉淀为新的经典。

站在文明传承的节点回望,100部经典如同100座桥梁,连接着个体与人类、瞬间与永恒。它们提醒我们:在数据洪流中,仍需守护慢阅读的沉思时刻;在推荐算法之外,要珍视偶然翻阅的惊喜碰撞。当我们将《史记》的春秋笔法与《人类简史》的宏大叙事并置,当《瓦尔登湖》的自然哲学与《三体》的宇宙沉思对话,一个更丰盈的精神世界正在徐徐展开。或许真正的经典书单,永远在路上——它需要每个时代的读者用新的生命体验去续写,在永恒的阅读中完成对经典的再创造。