在人类与饥饿抗争的历史长河中,袁隆平的名字如同一盏明灯,照亮了粮食安全的未来。他用一粒种子改变了世界,让“东方魔稻”的奇迹从湖南安江农校的试验田蔓延至全球50多个国家,累计增产粮食超过8000万吨。这位躬耕田野的“农民科学家”,以毕生心血诠释着“让所有人远离饥饿”的初心,将论文写在祖国大地上,用科学精神铸就了一座不朽的丰碑。

袁隆平的初心源于童年对饥饿的深刻记忆。1960年的饥荒让他亲眼目睹路边倒伏的饿殍,这种刺痛化作“解决粮食增产问题”的执念。正如他在自述中所言:“我梦见试验田里的水稻长得比高粱还高,穗子像扫帚那么大,我和助手坐在稻穗下乘凉。”这个充满诗意的“禾下乘凉梦”,不仅是对高产极限的挑战,更是对人类命运的真挚关怀。从西南农学院毕业后,他主动选择扎根偏远农校,在简陋实验室里开启了对杂交水稻的探索,这种将个人理想融入国家需求的选择,彰显了知识分子的家国情怀。

二、三系两系的创新突围

面对“自花授粉作物无杂种优势”的学术权威论断,袁隆平展现出惊人的科学胆识。1964年,他在洞庭早籼稻田中发现“天然雄性不育株”,由此提出“三系法”杂交水稻理论,即通过雄性不育系、保持系和恢复系的配套,突破水稻杂交技术瓶颈。这项被国际同行认为“吹响第二次绿色革命号角”的发现,背后是14000多株稻穗的逐一筛查,是14天烈日下驼背弯腰的坚守。正如中科院院士谢华安评价:“他用事实证明了质疑权威与尊重科学并不矛盾。”

从三系法到两系法的跨越,是袁隆平创新思维的再次飞跃。1987年,他提出杂交水稻育种战略,将技术路线从繁琐的三系法简化为更高效的两系法。当团队在海南发现“野败”野生稻时,他果断调整研究方向,使杂交水稻亩产从400公斤跃升至700公斤。这种“跳高式”科研理念——每突破一个高度就设定新目标,推动着超级稻四期攻关相继实现亩产700公斤至1100公斤的跨越。2021年,第三代杂交水稻双季亩产突破1600公斤,正是这种永不止步的创新精神的最好见证。

三、全球粮仓的东方答案

袁隆平的视野始终超越国界。他将杂交水稻称为“东方送给世界的礼物”,在菲律宾国际水稻研究所,中国杂交稻品种连续三年占据产量前三。在迪拜沙漠,他团队研发的耐盐碱水稻成功存活,创造了热带沙漠种植水稻的奇迹;在非洲马达加斯加,当地货币上印着杂交水稻图案,见证着这项技术如何让粮食自给率从70%提升至98%。正如联合国粮农组织总干事达席尔瓦所说:“袁隆平的工作为全球粮食安全提供了中国方案。”

这种国际担当源于他对人类命运的深刻洞察。面对“21世纪谁来养活中国”的质疑,他用占世界7%的耕地养活22%人口的事实作出回应;面对全球8亿饥饿人口,他晚年致力于“海水稻”研究,在新疆盐碱地实现亩产500公斤。他的“杂交水稻覆盖全球梦”不仅是技术输出,更包含着“授人以渔”的智慧——在40多个国家建立示范中心,培养超过1万名农业技术人才。

四、永不停歇的科学攀登

90岁高龄仍坚持每日下田的袁隆平,用行动诠释着“科学家永远属于稻田”的信念。即便获得共和国勋章后,他依然保持着“早上8点看苗,下午3点分析数据”的作息。这种“不在家就在试验田”的执着,源自他对科学规律的敬畏:当分子育种成为热点时,他提醒团队“不能忽视田间表现”;当媒体热捧亩产纪录时,他坚持“专家种田与农民种田要兼顾实际”。

他的科研哲学充满辩证法思维。提出“四良配套”理论(良种、良法、良田、良态),强调技术创新与生态保护的平衡;在“超优千号”品种研发中,既追求高产又注重抗病抗倒伏。这种系统思维使得中国杂交水稻研究始终保持世界领先,正如诺贝尔和平奖得主诺曼·博洛格评价:“袁隆平把科学家和农民的双重智慧完美结合。”

五、精神火炬的时代传承

袁隆平留给世间的不仅是沉甸甸的稻穗,更有照亮未来的精神火炬。他倡导的“知识+汗水+灵感+机遇”成功公式,激励着年轻科研工作者在分子育种、垂直农业等新领域开疆拓土。湖南杂交水稻研究中心建立的“传帮带”机制,让第三代杂交水稻团队在袁隆平逝世后仍持续突破,2025年耐高温水稻品种已在长江流域试种成功。

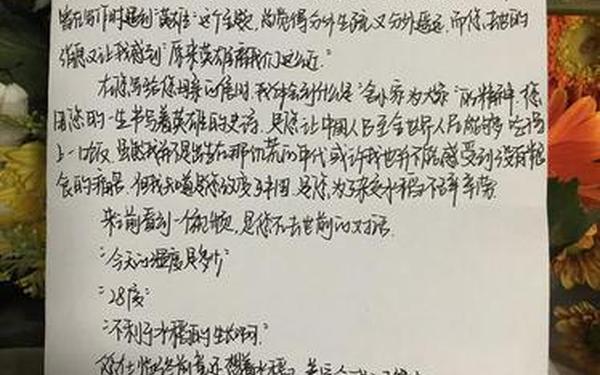

这种精神遗产更重塑着社会对科学价值的认知。当人们自发用鲜花铺满长沙街头,当中小学生将“禾下乘凉梦”写入作文,我们看到科学精神正在大众心中生根发芽。正如钟南山院士所言:“袁隆平用一粒种子播撒了整个民族对科学的信仰。”在建设科技强国的今天,这种信仰必将转化为破解“芯片之困”“种子危机”的集体力量。

站在新的历史方位回望,袁隆平的一生恰似他培育的杂交稻——把根深扎泥土,让穗仰望星空。从三系法到耐盐碱水稻,从洞庭湖畔到非洲原野,他用科学家的良知与农人的质朴,书写了“把饭碗牢牢端在自己手中”的时代答卷。当秋风吹过金黄的稻田,那沉甸甸的稻穗不仅是自然的馈赠,更是一个民族自力更生、勇攀高峰的精神丰碑。这片土地上的后来者,必将沿着他开拓的道路,在科技的田野上继续耕耘,让创新的种子永远向着太阳生长。