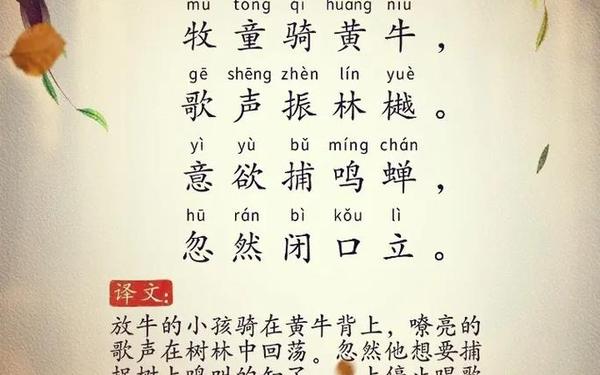

《所见》以四句二十字构建出跌宕起伏的叙事节奏,前两句以"牧童骑黄牛,歌声振林樾"的鲜活动态铺陈田园牧歌的基调,后两句"意欲捕鸣蝉,忽然闭口立"则陡然转入屏息凝神的静态场景。这种由动至静的结构设计,既暗合古典诗歌"起承转合"的章法,又突破传统五绝的抒情框架,创造出独特的戏剧张力。正如清代文学评论家赵翼所言:"子才诗如新莺出谷,清泉石上",袁枚通过"振林樾"的夸张笔法,让牧童歌声的回响成为动态叙事的顶点,而"闭口立"三字则如休止符般将这种张力推向高潮。

诗中动词的精准运用堪称典范。"骑"字勾勒出牧童斜跨牛背的稚拙姿态,"振"字既写歌声穿透林樾的力度,又暗含音波与枝叶共振的物理意象。这种动态描写并非孤立存在,当牧童发现鸣蝉时,"欲"字揭示心理活动的瞬间,"闭"字描摹唇齿闭合的细节,"立"字定格肢体凝固的形态,三个动词以蒙太奇手法完成从心理到动作的全息呈现。袁枚弟子张问陶曾评其诗"字字如珠走玉盘",这种动态叙事的流动性正是其诗学主张"性灵说"的生动实践。

二、意象系统的文化隐喻

诗中意象的选择与组合具有深层的文化意蕴。牧童作为核心意象,既是农耕文明的符号象征,也是道家哲学中"返璞归真"的精神载体。黄牛在传统文化中兼具"耕读传家"的物质属性与"任重道远"的德性隐喻,与牧童形成天人合一的和谐图景。林樾意象则构建出自然生态的立体空间,既作为声学共鸣的物理场域,又暗含"荫庇众生"的隐喻。这种意象系统的搭建,使诗歌超越简单的场景再现,成为文化记忆的载体。

鸣蝉的出现打破田园牧歌的平衡,却暗合中国诗学"蝉噪林逾静"的美学传统。捕蝉动作既是童趣的自然流露,又隐含着人类干预自然的微妙辩证。学者冯倾城指出:"蝉在中国文化中象征高洁,牧童欲捕之而止,恰是袁枚'不失赤子之心'诗学观的具象化表达。"这种意象冲突最终在"闭口立"的静默中达成和解,形成物我两忘的审美境界。

三、创作背景的诗学折射

袁枚辞官归隐后购置随园的经历,为其观察自然提供了独特视角。乾隆三十三年(1768年),诗人途经江宁郊野时目睹的牧童捕蝉场景,正是其"性灵说"创作理念的具象化实践。随园时期"放鹤去寻山里客,任人来看四时花"的生活态度,使其能够以平等视角观察乡野趣事,这种创作立场的转变,打破了传统士大夫诗歌的审美距离。

诗中体现的"真性情"主张,与袁枚《随园诗话》中"作诗不可无我"的理论形成互文。牧童从纵情高歌到噤声凝立的转变,恰似诗人从仕途喧嚣回归田园静观的心路写照。现代学者于丹指出:"这种'在场性'叙事使《所见》超越普通田园诗,成为观察18世纪文人精神转向的微观标本。"诗中未直抒胸臆却处处见性情的表达方式,正是袁枚反对"格调说"的形式主义,主张"诗写性情"的创作宣言。

四、艺术手法的创新突破

白描手法的极致运用构成该诗最显著的艺术特征。全诗摒弃任何修辞藻饰,仅通过动作序列的客观记录完成叙事,这种"去技巧化"的写作反而达到"大巧若拙"的美学境界。诗中"忽然"二字作为叙事转折的关键,既保留口语的鲜活质感,又制造出戏剧性的悬念效果,清代诗评家蒋士铨赞其"如观李龙眠白描图,笔简而意远"。

在声音处理上,诗人构建出三重声学空间:牧童歌声的实体声波、林樾震颤的物理共鸣、鸣蝉断续的生物声呐。这种声景(soundscape)的立体编织,使诗歌突破视觉叙事的平面性,形成"通感"式的艺术效果。现代诗歌理论家叶嘉莹认为:"袁枚通过声景的层叠与消逝,完成从外在观察到内在体验的诗性转化,这种手法在18世纪诗歌中具有先锋意义。

总结与启示

《所见》作为袁枚性灵说的典范之作,通过动静相生的结构设计、文化隐喻的意象系统、真实可感的创作立场以及白描声景的艺术创新,构建出超越时代的诗学价值。诗中展现的童真视角与自然观照,不仅为清代诗歌注入鲜活的生命力,更为现代生态文学提供古典参照。未来研究可深入探讨该诗与《红楼梦》大观园书写的互文关系,或从声音诗学角度分析其声景构建的现代性转化,这些都将为传统诗歌的当代阐释开辟新路径。正如袁枚在《续诗品》中强调:"诗如化工,即景成趣",这种创作理念对突破当代诗歌的形式困境仍具启示意义。