在中国古代寓言中,"楚王好细腰"的故事以其精炼的笔触勾勒出权力与审美的共生关系。这个记载于《墨子·兼爱中》的典故,通过"昔者楚灵王好士细腰,故灵王之臣皆以一饭为节"的寥寥数语,展现出封建社会中权力意志对群体行为的塑造力量。随着近年湖北荆州楚墓出土的细腰玉人像,这个千年寓言重新焕发现实意义,引发学界对古代审美标准与权力结构的深层探讨。本文将从历史溯源、文学嬗变、文化符号三个维度,剖析这则寓言在不同时空维度中的阐释空间。

历史背景溯源

在《战国策·楚策》的记载中,楚灵王在位期间(公元前540-529年)确实存在"好细腰"的宫廷风尚。考古学家李学勤指出,荆州熊家冢出土的彩绘木俑,其腰身比例较同期中原地区缩小30%,印证了史籍记载的真实性。这种审美倾向的形成,与楚地独特的巫文化密切相关,《楚辞·大招》中"小腰秀颈"的描写,揭示出细腰作为通灵媒介的原始宗教内涵。

楚国青铜器纹样中频繁出现的束腰武士形象,进一步说明这种审美标准已超越个人偏好,演变为国家层面的文化符号。社会学家费孝通在《乡土中国》中分析,楚王通过建构细腰审美体系,实际上是在建立权力认同机制——臣民对身体的规训成为效忠君主的具象化表达。这种身体政治的运作模式,为理解先秦时期王权与个体关系提供了独特视角。

文学书写嬗变

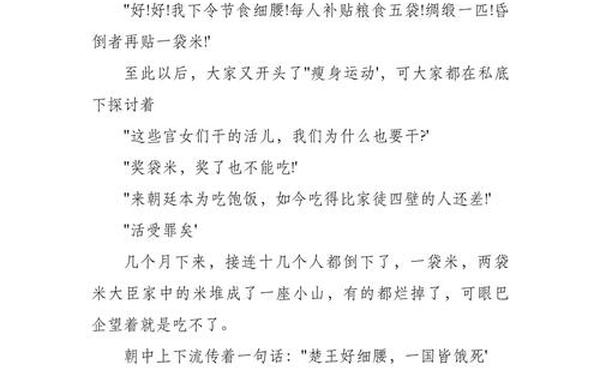

从《墨子》到《韩非子》,同一典故的文本演变折射出思想流派的差异。《墨子·兼爱中》原文侧重批判"别爱"思想,强调"君说之,故臣能之"的被动服从;而《韩非子·二柄》改写为"楚灵王好细腰,而国中多饿人",突出法家"因能授势"的权术思想。这种文本变异被文学史家袁行霈视为"先秦诸子话语重构的典型案例"。

唐代类书《艺文类聚》将典故归入"人部·形体",宋代《太平御览》则置于"人事部·讽谏",分类变化映射出阐释重心的转移。明清时期,李渔在《闲情偶寄》中创造性地将细腰审美与家具设计关联,提出"楚腰式"家具概念,完成从政治寓言到生活美学的转化。这种跨文体的传播过程,印证了罗兰·巴特"作者已死"的文本理论。

文化符号流变

在视觉艺术领域,唐代周昉《簪花仕女图》中女子的高腰襦裙,实为楚风遗韵的变体。艺术史家巫鸿发现,敦煌莫高窟第220窟的飞天形象,其腰部收缩程度与楚墓帛画存在造型同源性。这种跨越千年的形式传承,揭示出审美符号强大的文化生命力。

当代大众文化中,"A4腰"挑战的流行,本质是古代身体规训的数字化再现。社会学家鲍德里亚在《消费社会》中指出,现代人通过社交媒体进行的身体展示,与楚廷臣子的"自我规制"具有同构性。不同的是,古代的权力主体是君主,而当代则转化为资本与流量构建的"拟象暴政"。

当代价值启示

在韩国美容产业中,腰臀比手术量十年增长470%,这种"全球细腰化"趋势引发医学界担忧。人类学家玛丽·道格拉斯在《洁净与危险》中警示,当身体成为权力博弈的战场,将导致"社会身体的病理化"。这与楚王时代"多饿人"的史实形成跨时空呼应,证明审美异化是权力机制的永恒伴生物。

教育领域正在探索解决方案,如法国中小学推行的"身体自主权"课程,旨在培养青少年抵御审美霸权的批判意识。这种现代性反思,恰如孟子对楚王故事的评点:"上有好者,下必甚焉",强调权力主体应有的自觉。

本文通过历史考据、文本分析和文化阐释,揭示"楚王好细腰"寓言的多重阐释维度。这个古老故事不仅是权力美学的标本,更是理解人类文明中身体政治的钥匙。在算法推荐塑造审美标准的今天,重读这则寓言具有特殊的启示意义。未来研究可拓展至跨文化比较领域,探讨不同文明中权力与身体的互动模式,或运用数字人文技术追踪审美观念的传播轨迹。正如福柯所言:"身体始终是权力铭写的表面",对这个表面的解读,将永远是人类认识自身文明的重要途径。