在当代社会契约精神的实践中,个人承诺书作为一种具有法律效力的文书载体,既是个人信用的具象化表达,也是社会关系规范化的制度保障。从入职廉洁承诺到安全生产责任状,从学术诚信保证到民事纠纷调解,这种以第一人称立场的书面声明,正以其独特的法律属性与社会功能渗透至公共治理与私人交往的各个领域。本文将从法律效力、结构要素、场景应用三个维度展开论述,揭示个人承诺书文本背后的制度逻辑与社会价值。

一、法律属性的双重面向

个人承诺书的法律效力源于《民法典》第469条关于意思表示真实性的规定,其本质是单方民事法律行为。根据最高人民法院司法解释,当承诺内容不违反法律强制性规定且不存在欺诈胁迫情形时,法院通常认可其约束力。如上海浦东新区法院2019年审理的劳动争议案件中,法官即依据承诺书格式条款的合理性作出裁量。

但承诺书并非天然具有强制执行力,其效力边界受制于《合同法》第40条对格式条款的限制。当用人单位要求劳动者签署包含"放弃诉讼权"等霸王条款时,劳动者可通过附加声明保留诉讼救济途径。这种法律效力的相对性要求承诺书起草者必须平衡契约自由与公平原则,避免出现权利义务显著失衡的条款。

二、文本结构的规范要素

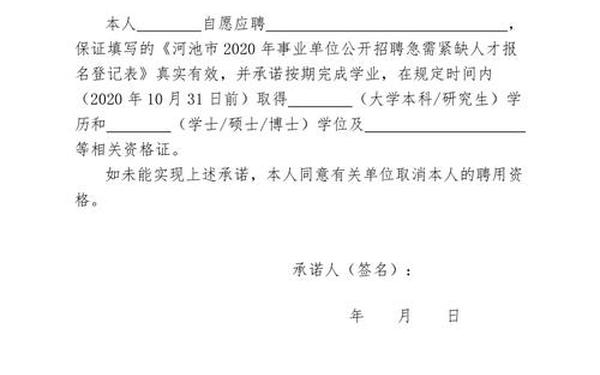

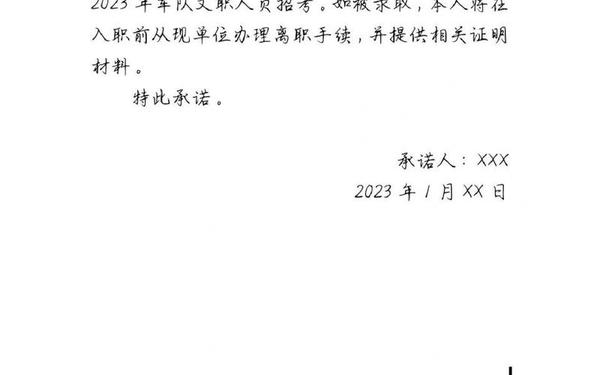

标准承诺书包含六大核心模块:标题模块需明确承诺性质,如《安全生产责任承诺书》;正文部分需遵循"事由陈述-具体条款-责任声明"的三段式结构,如网页1中电工安全承诺书通过岗位经验陈述建立承诺基础;尾部必须包含手写签名与日期,网页16的离职承诺模板即严格遵循此规范。

内容要素设计需满足SMART原则:安全生产承诺书中"每月设备巡检不少于3次"的量化指标(网页1),比"加强设备管理"的模糊表述更具可操作性。廉政承诺书通过列举8项禁止性行为(网页1),将抽象廉洁要求转化为具体行为指引,这种列举式条款可降低承诺人的认知偏差。

三、应用场景的差异化表达

在职场领域,承诺书承担风险管理功能。如网页48展示的未成年工用工承诺,通过7项保证条款构建双重防护:既明确用人单位的法定义务,又强化未成年工特殊保护。这种文本设计既满足《未成年工特殊保护规定》要求,又为企业建立合规证据链。

公共服务领域承诺书则凸显公共责任。党员承诺书(网页32)采用"五带头"承诺框架,将政治纪律细化为准时参会率、结对帮扶次数等可量化指标。物业管理承诺书(网页14)通过6大服务承诺体系,将ISO质量管理标准转化为业主可感知的服务条款,这种转化体现了公共契约的具象化趋势。

四、撰写实践的注意事项

合法性审查是承诺书生效的前提。参照网页23的指引,需重点核查条款是否排除法定权利、加重相对人责任。如离职承诺书中"放弃追索加班费"条款,因违反《劳动法》第四十四条而无效,但"确认工资已结清"的客观事实陈述仍具效力。

语言表述应遵循"明确性+可验证性"原则。比较网页15的通用模板与网页1的安全生产承诺书:前者采用"严守商业秘密"的概括表述,后者则具体化为"不携带图纸出研发区"的行为规范。这种差异体现了不同风险等级下的文本设计策略。

总结而言,个人承诺书作为社会信用体系的基础单元,其文本设计需在法律合规性、结构完整性、场景适配性三个层面达成平衡。未来研究可深入探讨区块链存证技术对承诺书效力的增强机制,以及跨文化语境下承诺书文本的差异性表达。对于实践者而言,掌握"法律底线+场景特性+语言技术"的三维构建方法,方能创作出既具约束力又富操作性的承诺文本。