在现代行政管理与学术研究体系中,规范的报告格式不仅是信息传递效率的保障,更是专业性与权威性的重要体现。一份结构严谨、要素完整的报告能够有效避免信息失真,确保内容逻辑的连贯性,同时满足不同场景下的审查与存档需求。本文将从格式框架、内容逻辑、技术规范三个维度,系统解析报告撰写的标准范式。

一、结构框架的规范性

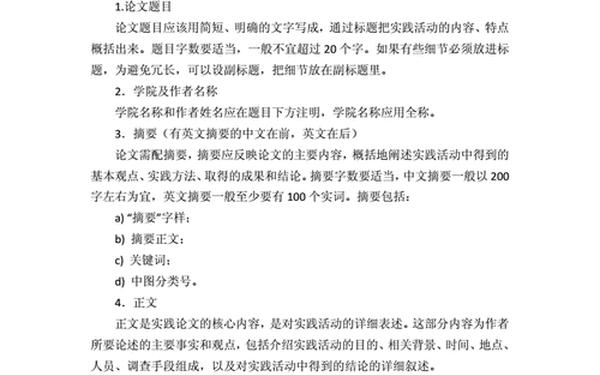

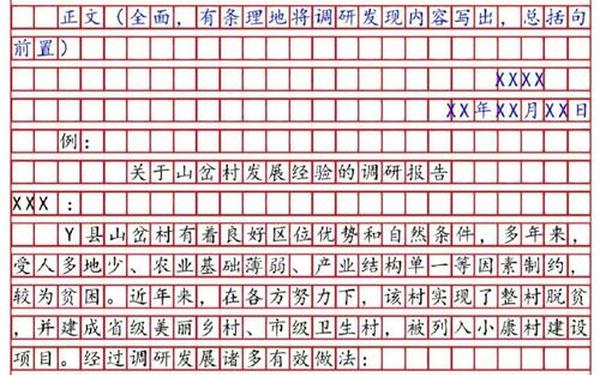

报告的核心架构需遵循“总-分-总”的基本逻辑。根据《国家行政机关公文处理办法》要求,正式公文类报告必须包含标题、主送机关、正文、附件说明、发文机关署名、成文日期等六大要素。其中标题需采用“发文机关+事由+文种”的完整式结构,例如《XX市发改委关于新能源项目建设的报告》,这种命名方式既体现责任主体,又明确事务主题。对于学术型报告,则需在封面页增加摘要、关键词、目录、参考文献等学术规范要素,且章节编号需符合《科学技术报告编写格式》(GB/T 7713-87)的分级体系,采用“1→1.1→1.1.1”的阿拉伯数字分层编码。

正文部分要求层次分明,行政类报告通常采用“基本情况—问题分析—对策建议”的三段式结构,而科研报告则需包含“研究背景—方法路径—数据结论—创新价值”的论证链条。值得关注的是,附件材料的编排必须遵循特定规则:在正文下方空一行后左对齐排列,多个附件需用“1.”“2.”标注序号,且附件名称不得使用书名号或标点符号,例如“附件:1.调研数据统计表”。

二、内容表述的逻辑性

语言表达的精准性是报告质量的核心指标。行政报告要求使用书面语体,避免口语化表达,如“拟”“商请”“妥否”等程式化用语的使用。数据引用需注明来源,特别是涉及政策法规时,应完整标注文件名称与发文字号,例如“《关于深化电力体制改革的若干意见》(发改能源〔2020〕XX号)”。对于研究型报告,文献综述部分需系统梳理既有成果,采用“作者+年份+核心观点”的引用格式,如“张某某(2023)指出智能电网存在负荷预测偏差问题”。

论证过程需形成严密闭环。在问题分析部分,可采用鱼骨图或SWOT模型展开多维度解析;对策建议应与前文问题形成对应关系,每个建议项需包含实施路径、责任主体、预期成效三要素。以某市交通治理报告为例,针对“高峰期拥堵指数超标”问题,提出的“智能信号灯动态配时方案”需具体说明技术原理、试点路段选择及预期通行效率提升数据。

三、格式细节的严谨性

排版技术要求毫米级精度控制。页面设置中,上下边距分别限定为3cm和2.5cm,确保每页22行、每行28字的版心标准。字体选用遵循功能区分原则:主标题使用二号华文小标宋简体,一级标题采用三号黑体,正文统一为三号仿宋_GB2312,数字及英文则需切换为Times New Roman字体。页码编排体现专业细节,奇数页右空一字,偶数页左空一字,采用“-1-”格式的阳文编码。

标点符号的规范性常被忽视却至关重要。中文语境下必须使用全角符号,特别是六角括号“〔〕”在发文字号中的强制应用,例如“国发〔2025〕1号”。表格设计需遵循三线表标准,取消竖向分隔线,表头与数据区通过0.5磅细线区分,数据单位统一标注于表格右上角。对于超过一页的长表格,应在续页表头增加“(续表)”标识并重复表头信息。

四、应用场景的适应性

不同领域的报告存在显著差异。行政类报告如请示件需在附注部分标注联系人及电话,格式为“(联系人:王某某;联系电话:138XXXXXX)”,且成文日期需用阿拉伯数字完整书写“2025年3月28日”。学术报告则强调文献追溯,参考文献需按《信息与文献-参考文献著录规则》(GB7714-2015)采用悬挂缩进格式,外文文献保留原始语种著录。商业报告如市场分析需增加版权声明页,使用©符号注明报告所有权,并在附录提供原始数据包。

随着数字化发展,智能校对系统已成为格式控制的新工具。山东财经大学等高校引入的“论无忧”系统可自动检测120类格式错误,包括标题层级错位、图表编号断裂、参考文献缺失等。建议作者在终稿提交前,利用此类工具进行差错率检测,将格式错误控制在万分之三以内,即万字内容不超过3处瑕疵。

本文系统论证了报告撰写的标准化体系,从宏观结构到微观标点均需严格遵循既定规范。在实践层面,建议建立“模板库+核查清单”的双重保障机制,针对常用报告类型预制标准化模板,同时制定包含32项核心要素的格式自查表。未来研究可深入探讨人工智能在格式自动化生成中的应用,以及跨国机构报告格式的兼容性改造方案。唯有坚持规范与创新并重,才能使报告真正成为有效沟通的专业载体。