在民事诉讼中,授权委托书是当事人行使诉讼权利的核心法律文书。它不仅明确了代理人与委托人之间的法律关系,更直接影响诉讼行为的合法性与效力。随着《民事诉讼法》及《民法典》的不断完善,授权委托书的形式与内容规范已成为保障司法公正、提升诉讼效率的重要制度基础。本文将从格式规范、权限划分、法律效力等维度展开分析,探讨其在实务中的关键作用。

核心要素与格式规范

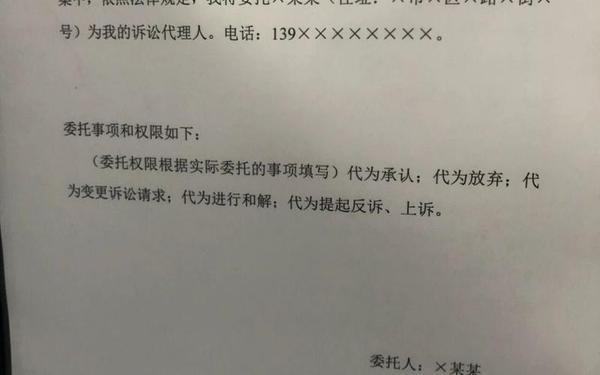

一份完整的民事诉讼授权委托书需包含主体信息、代理权限、委托期限三大核心模块。根据最高人民法院发布的文书样式,主体信息应详细列明委托人与受托人的姓名、性别、职业、住址及联系方式,其中法人主体还需注明法定代表人信息。例如在公民委托场景中,受托人若为律师,需标注所属律所及执业证号;若为近亲属,则需阐明具体亲属关系。

在格式结构上,授权委托书通常采用条款式表述。网页1提供的模板显示,正文需明确案件案由、审理阶段(如一审、二审或执行程序),并分项列明各代理人的具体权限。值得注意的是,2020年修订的《民事诉讼法司法解释》强调,授权书必须采用书面形式,口头委托仅在特殊情形下被有限认可。实务中,法院对格式规范的审查日趋严格,某地方法院2023年的统计显示,因委托书要素缺失导致的立案驳回占比达12.3%。

权限划分与法律效力

代理权限的界定直接关系诉讼行为的有效性。《民事诉讼法》第59条将代理权划分为一般授权与特别授权两类。一般授权涵盖起诉、答辩、收集证据等基础诉讼行为,而特别授权则涉及实体权利处分,如承认诉讼请求、达成调解协议等。网页41提供的范本显示,特别授权需采用列举式表述,例如“代为承认、放弃、变更诉讼请求”等,模糊表述如“全权代理”可能被认定为无效授权。

从法律效力层面看,授权委托书具有单方性与无因性特征。根据《民法典》第165条,授权行为独立于基础法律关系(如委托合同),即便基础关系存在瑕疵,只要授权书形式合法,代理行为仍具法律效力。但这一原则也存在例外,如某高院2024年判例指出,当代理人与委托人恶意串通损害第三人利益时,授权书效力可被溯及否定。

实务操作中的常见误区

实践中,当事人常因对法律要件的误解导致授权瑕疵。一是权限范围表述不清,如网页26所示案例中,委托人仅注明“进行和解”,未明确和解金额权限,导致法院认定和解协议越权无效。二是身份证明材料缺失,律师代理未附执业证复印件、近亲属代理缺少户籍证明等情形,已成为立案阶段的高频驳回事由。

电子化授权的发展也带来新挑战。虽然《电子签名法》认可电子委托书的效力,但各地法院对区块链存证、时间戳认证等技术标准的采纳程度不一。2024年某互联网法院试点显示,采用标准化电子模板的委托书审查效率提升40%,但跨区域司法协同仍存在技术壁垒。

动态调整与代理权终止

委托关系的动态调整机制常被忽视。《民事诉讼法司法解释》第89条允许当事人在诉讼中变更或解除委托,但需向法院提交书面通知。值得注意的是,权限变更的溯及力存在争议,如代理人在收到撤销通知前实施的诉讼行为是否有效,学界存在“表见代理说”与“即时失效说”的分歧。

代理权终止的情形除常规的诉讼终结外,还包括代理人丧失行为能力、委托人死亡等法定事由。在法人主体委托中,若法定代表人变更,需重新出具加盖公章的授权书,某上市公司2023年因未及时更新委托书导致亿元标的案件被驳回起诉,凸显了动态管理的必要性。

总结与建议

民事诉讼授权委托书作为程序正义的载体,其规范应用直接影响当事人诉权的实现。未来研究可聚焦于电子授权标准化、跨境委托认证机制等前沿领域,同时建议司法机关建立统一的格式审查指引,开发智能校验系统以减少文书瑕疵。对于当事人而言,在签署授权书时应严格遵循“具体化、书面化、证据化”原则,必要时借助专业法律意见规避风险,从而在诉讼博弈中占据主动地位。