在汉语的浩瀚词海中,成语以其凝练的意象与生动的表达,成为描绘人群场景的绝佳载体。无论是市井的喧嚣,还是庆典的盛况,这些四字短语总能以最精妙的语言勾勒出“人潮汹涌”的图景。从“摩肩接踵”的市集到“万人空巷”的盛典,成语不仅记录着古代社会的繁华,更折射出中华文化对群体力量的深刻认知。它们如一面多棱镜,将“人数众多”这一现象分解为空间、动态、情感等多重维度,形成独特的语言艺术体系。

场景描写的空间张力

在空间维度上,成语通过夸张与隐喻构建出极具视觉冲击力的场景。例如“填街塞巷”以街道与巷道的物理承载极限,暗示人群的密集程度超出常规容纳能力。这种表达并非简单的数量叠加,而是通过空间挤压感传递人潮的压迫性。据《史记·货殖列传》记载,西汉长安城“市列九逵,车彀击,人肩摩”,其描述的正是“肩摩踵接”的市井景象,这种历史场景通过成语的提炼,成为跨越时空的集体记忆载体。

另一个典型是“张袂成帷”,该成语源自《晏子春秋》,通过衣袖相连如帷幕的意象,将个体服饰转化为群体存在的空间符号。当衣袖的轻柔材质被赋予遮蔽天日的功能时,人群的规模便突破了具体数字的局限,转化为可感知的视觉震撼。类似表达还有“举袖为云”,衣袖的飘逸形态与云层的流动特性形成通感,使抽象的数量概念具象化为可触摸的物象。

动态描写的生命韵律

人群的流动性与聚集性在成语中呈现为充满韵律的动态图景。“川流不息”以江河的永恒运动比拟人群的持续流动,暗示社会活动的旺盛生命力。唐代洛阳城“千门次第开”的晨景中,官员上朝、商贾开市、百姓出行形成的复合人流,恰如“络绎不绝”所描绘的连续性动态画面,这种流动性在《东京梦华录》的市井记录中得到印证。

而“蜂拥而上”则捕捉了群体行为的突发性与爆发力。该成语源自对蜂群应激反应的观察,将昆虫的群体本能投射到人类行为中。明代市镇记录中“顷刻间万众云集”的记载,正是这种动态特征的现实映射。与之形成对比的“鱼贯而出”,则通过鱼群有序游动的生物特性,展现组织化人群的协调美,这种动静之间的辩证关系,构成了古代社会管理智慧的缩影。

情感投射的价值判断

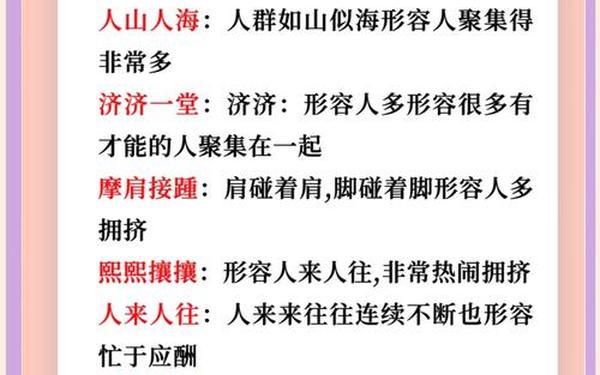

成语对人群的描绘往往承载着价值判断的双重性。“济济一堂”以“济济”形容人才聚集的盛况,《尚书·大禹谟》中“济济有众”的记载,将数量优势与质量优越性相结合,形成对精英群体的褒扬。这种积极评价体系在科举时代的“鹿鸣宴”等士人集会场景中得到充分体现,参与者既满足数量要求,更需具备“怀瑾握瑜”的才德。

相反,“人多口杂”则揭示群体规模的负面效应。该成语出自《红楼梦》,通过“口杂”暗示意见分歧与管理困境。清代州县官牍中常见“民聚生变”的警示,正是对这种群体潜在风险的政治认知。而“粥少僧多”更以资源分配难题为切入点,将数量优势转化为生存压力,这种辩证思维在灾荒年景的赈济记录中尤为凸显。

文化隐喻的符号系统

某些成语通过文化符号的转译完成群体意象的升华。“车水马龙”将交通工具的动态交织转化为繁华象征,汉代画像砖中的轺车骈驾场景,正是该成语的原型写照。这种将物质实体升华为文化符号的手法,在“门庭若市”中同样显著——门楣的物理空间转化为社会关系的可视化图谱。

“万人空巷”则创造性地将空间腾挪作为人群聚集的反向证明。宋代元宵灯会记录显示,当全城居民涌向御街观灯时,坊巷的空寂反而成为庆典规模的见证。这种以“空”证“满”的修辞策略,在“户限为穿”中发展为建筑痕迹的叙事,门槛的磨损程度成为衡量人流强度的特殊标尺。

描写人多的成语犹如一套精密的语言仪器,既测量着群体存在的物理密度,又解析着其社会意义的多重维度。从“骈肩叠迹”的空间挤压到“沸反盈天”的声浪冲击,这些成语构建起理解中国传统社会群体现象的文化坐标系。未来研究可深入探讨成语生成的地域差异,比如江南市镇与西北边塞对人群描绘的语用区别,或可结合数字人文技术,建立成语使用频率与社会变迁的关联模型。在当代城市化进程中,这些承载着古老智慧的成语,仍为理解现代人群景观提供着独特的阐释视角。